甲下区域的球状瘤 – 磁共振及组织学发现

临床病史

一名 41 岁患者因右大脚趾甲下区域出现一个逐渐增大的疼痛性肿块就诊。进行了 MRI 检查,并展示了检查结果。

影像学表现

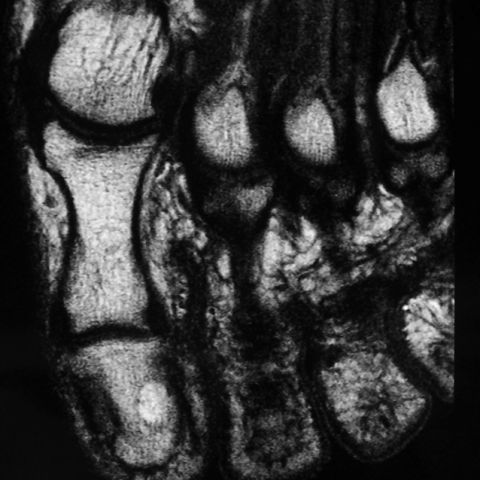

一名41岁的女性患者,右足拇趾甲下区近期出现增大的疼痛性肿块,由其全科医生转诊至放射科。患者无发热,未报告该部位外伤史,也无糖尿病史。MRI检查显示右拇趾甲下区有一个肿块。在T1加权成像(图1)中,该肿块相对于肌肉组织呈低信号。注射对比剂后,肿瘤显著增强(图2)。在T2脂肪抑制加权成像(图3、4)中,该肿块呈强高信号。患者随后接受了肿瘤的手术切除,细胞学检查(图5)证实为球瘤。

病情讨论

肋球瘤(Glomus tumors)占四肢软组织肿瘤的1-5%。在病理学检查中,肋球瘤是源自神经肌肉性动静脉球(neuromyoarterial glomus bodies)的错构瘤,这些结构负责调节皮肤中的血流。

正常的神经肌肉性动静脉球是一种动静脉分流,在体温调节中具有重要作用,存在于全身真皮最深层——网状真皮层。每个神经肌肉性动静脉球是一个被包裹的卵圆形器官,长度约300μm。它位于甲下区域、手指和手掌。神经肌肉性动静脉球在指尖高度集中,尤其在甲下部位。手指和脚趾的甲床中,每平方厘米含有93–501个神经肌肉性动静脉球。

在临床检查中,大多数肋球瘤是不可触及的病灶,常见于女性。它们通常会压迫甲母质,因此主要症状是局部疼痛。曾描述过一个“经典三联征”,包括疼痛、定点压痛以及对冷刺激的敏感。使用止血带在上臂近端阻断血流后疼痛消失(Hildreth征)是肋球瘤特征性的表现。用铅笔尖精确施压以引出疼痛(Love试验)有助于定位病灶。

在T1加权磁共振成像(T1-weighted MR images)上,大多数肋球瘤与甲床的真皮层等信号或轻度高信号;在T2加权像(T2-weighted images)上则呈强高信号。大多数肿瘤外围有一个包膜,其在T2加权和增强后成像中表现为暗色环。这个包膜是周围组织继发性反应的结果,可能并不完整。

在某些情况下,T1WI和T2WI上的信号强度会有所变化,可能表现为低信号或中等信号,反映其组织学成分的多样性。肋球瘤主要细胞模式可分为3种:血管型(vascular)、黏液样型(myxoid)和实性型(solid)。实性或细胞型在T2WI上信号略高,注射对比剂有助于其检出。血管型表现为非常强的强化。若瘤体为黏液样型,则T2时间非常长。然而,这只是理论上的分类,大多数肿瘤都由各种类型的混合成分构成。

肋球瘤的鉴别诊断包括黏液囊肿(mucoid cysts)和血管瘤(angioma)。黏液囊肿无痛,在MRI成像中可见其与远侧指间关节相通,T2时间更长,并且没有对比增强。血管瘤的信号强度可能与肋球瘤非常相似,但它更浅表,位于真皮乳头层和表皮。

在我们的病例中,肿瘤位于右足大趾的甲下区。影像学技术显示了肿瘤的位置及其与周围组织的关系。细胞学检查揭示了该肿瘤的性质及其由血管、黏液和实性成分所组成。

鉴别诊断列表

最终诊断

右足大趾甲下区的血管球瘤

证书

对不起,我没有看到任何英文内容需要翻译。如需翻译,请提供具体的英文文本。

图像分析

T1加权成像,冠状位

T1WI,冠状位,对比剂注射后

T2脂肪抑制加权图像,轴向平面

T2脂肪抑制加权成像,矢状面

组织学标本

1. 影像学发现

患者为41岁女性,主诉右足大趾(右足拇趾)甲下区出现逐渐增大的疼痛性肿块。根据提供的MRI影像,可观察到如下主要特征:

- 病变位置:病灶位于右足拇趾甲下(subungual)区域,可见局灶性占位病变。

- 形态及信号:在T1加权像上,病变信号与周围指/趾甲床组织相近或略高信号;在T2加权像上,呈明显高信号,符合富含血管或高水分组织的表现。

- 包膜征象:部分序列可见病变边缘呈低信号环绕(类似薄层“包膜”),提示周围组织可能对肿物形成反应性包膜,但此包膜可能并不完整。

- 增强特征:依据文献与典型表现,此类病变较常见于对比增强后呈明显强化,尤其是富血管成分丰富的区域更为显著。

- 周围结构:病变位于甲床下方,可见对甲基质及周边软组织形成一定程度的压迫,但未见明显骨质破坏。

2. 潜在诊断

结合患者病史(阴性外伤史、女性、甲下疼痛性肿物)及影像学信号特点,考虑以下主要鉴别诊断:

- 格洛穆斯瘤(Glomus tumor):该病变好发于甲下区域,常出现剧烈疼痛,对寒冷敏感,可表现为T1等或略高、T2高信号,并有明显强化。与患者症状和影像特征较为吻合。

- 粘液囊肿(Mucoid cyst):通常与远端指间关节相交通,T2信号更高,且常无明显疼痛,可无显著强化,临床上较少出现剧烈疼痛。

- 血管瘤(Angioma):在影像上可呈类似的高信号,但多见于皮肤浅表层(真皮及表皮)而非甲下深部,且临床特点略有不同。

3. 最终诊断

综合患者年龄、临床表现(疼痛性甲下肿物、可有对寒冷敏感),以及MRI所示的信号特点与增强模式,加之病理学检查结果提示既含丰富血管成分,又有部分黏液样与实性成分,最符合的诊断为:

格洛穆斯瘤(Glomus tumor)

4. 治疗方案与康复计划

治疗策略:

- 手术切除:对于症状明显的格洛穆斯瘤,手术是主要且有效的治疗方式。可在确保准确定位病变后进行完整切除,以减轻疼痛并防止肿瘤复发。

- 术后护理:术后需保持创口清洁,避免过度负重和外力冲击,利于切口恢复和组织愈合。

康复与运动处方:

- 早期(术后1~2周):

- 主要以伤口护理和简单的足趾轻微活动为主,避免外力刺激。

- 如需下地行走,建议穿宽松鞋袜或使用支具保护,减少局部压力。

- 中期(术后2~4周):

- 逐渐增加足趾关节的活动范围和主动活动量,可进行坐姿下的趾屈伸练习。

- 强度与频次:每天2~3次,每次5~10分钟,视疼痛程度循序渐进。

- 若无明显疼痛或肿胀,可适度增加步行时间,但仍需避免剧烈跑跳。

- 后期(术后4周及之后):

- 根据术区愈合情况,可逐步增加足部承重训练,如缓慢走路、轻度健身操等。

- 若目标是增加局部力量,可在专业康复师指导下进行弹力带足趾训练或平衡练习。

- 遵循FITT-VP原则(频率、强度、时间、方式、进阶与个体化),根据个人耐受度调整。

- 个体化注意事项:

- 如有持续或加剧的疼痛、肿胀或出血,应及时复查。

- 若患者存在其他慢性基础疾病(如糖尿病或外周血管疾病),应当与相应专科医师协同管理,以确保术后愈合质量。

免责声明

本报告为参考性分析,基于现有的影像学及病理学信息和医学文献总结而成,不能替代线下面诊或专业医生意见。若有疑问或病情变化,请患者及时就医或联系专业医疗人员进行进一步检查与治疗。

人类医生最终诊断

右足大趾甲下区的血管球瘤