股骨骨样骨瘤:CT 引导下经皮射频消融

临床病史

一名27岁的男性因左大腿持续疼痛7个月被转诊至我科。

影像学表现

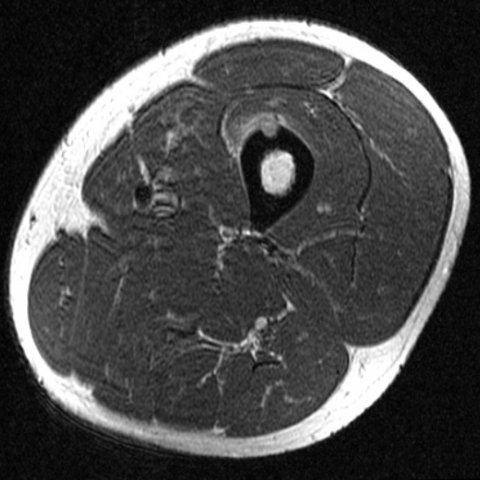

一名27岁的男性因左侧股四头肌区域持续性疼痛(起病于7个月前)被转诊至本科;症状在夜间加重,干扰睡眠,使用低剂量NSAIDs后疼痛可完全缓解。超声(US)检查显示左股骨干中段骨皮质处出现一个8毫米大小的结节状不规则结构,周围软组织无明显异常。随后进行的MRI检查显示,皮质内结节在T1加权像上相对于肌肉呈低信号,在T2加权像上表现为等/低信号。STIR图像可见病灶邻近的股四头肌水肿,在静脉注射顺磁性对比剂后,结节中央部位(称为“nidus”)出现明显、早期且持续的强化,与骨样骨瘤诊断相一致。计划在CT引导下进行经皮射频消融(RFA)。病灶定位的初步诊断性CT扫描证实了骨样骨瘤的溶骨性结构,其中含有对应nidus的小钙化核心。RFA操作在患者镇静情况下,通过带可回缩钩的18号探针完成,在目标温度下向病灶内部传递射频能量四分钟。治疗后,疼痛得到完全且稳定的缓解。十天后复查超声显示骨愈合瘢痕形成,并伴有少量病灶周围血肿。

病情讨论

骨样骨瘤(OO)通常是一种体积较小(通常小于2厘米)的良性骨肿瘤,病理学特征是中心部位称为瘤巢。它更常见于男性青少年和年轻成人,主要好发于四肢骨(尤其是股骨),在轴向骨骼中相对少见。当累及长骨时,OO通常位于干骺端或骨干,而干骺端较少受到累及。临床表现可提示诊断,结合常规X线、CT和MRI等影像学检查予以证实。由于OO可能引起剧烈而持续的疼痛,这种疼痛常在夜间加重,饮酒后也会加剧,并且在使用NSAID后常可缓解,因此通常需要进行消融治疗。射频消融(RFA)是一种较新的微创治疗OO的方法,相对于手术而言,它是一种更有效且更安全的替代方案,并发症更少。患者在RFA治疗后可完全且几乎立即康复,且与传统手术治疗相比,费用明显降低。

鉴别诊断列表

最终诊断

使用CT引导的射频消融治疗骨样骨瘤

证书

未检测到可供翻译的英文内容。请提供需要翻译的具体文本后再试。

图像分析

治疗前超声检查。

治疗前磁共振成像

术前CT

CT引导下射频消融

治疗后超声检查

1. 影像学发现

根据提供的影像(超声、MRI、CT等)可见:

- 病变部位:左股骨干或近干-干骺端区域(具体部位取决于患者实际影像),局部软组织略有反应性改变。

- 形态及密度/信号:CT 上可见一相对较小(通常 < 2cm)的低密度“nidus”区域,被致密硬化骨包绕;MRI T2 加权像上该区域周围可有明显水肿带。在超声上可见相应骨皮质局部隆起或回声不均,同时可有软组织轻度水肿。

- 典型特征:在 CT 上,“nidus”中心常表现为低密度或带钙化的小灶,周围硬化明显;MRI 则显示局灶性骨髓及软组织水肿表现,与临床持续性疼痛症状相匹配。

- 软组织改变:局部可见轻微炎症反应或软组织水肿,未见明显脓肿或大范围病变侵袭。

2. 潜在诊断

基于患者的临床病史(夜间加重的持续性疼痛、对 NSAIDs 反应良好)与影像特点(小于2cm 的骨质病灶、CT可见典型“nidus”特征),主要考虑的诊断及鉴别诊断包括:

- 骨样骨瘤(Osteoid Osteoma):高发于青少年和年轻成人,典型症状为夜间疼痛并可被非甾体抗炎药(NSAIDs)有效缓解,CT常见小型“nidus”及周围骨硬化,符合本例临床与影像表现。

- 应力性骨折:通常在负重骨或运动过度后出现,CT或MRI上可见骨皮质线样不连续或骨髓水肿,但常缺乏典型的“nidus”结构。

- 骨髓炎/感染(Osteomyelitis):可有骨质破坏及软组织脓肿,临床多表现为炎症指标升高,但影像上病变通常不局限为小灶样“nidus”,且周围反应更为广泛。

- 良性骨肿瘤或瘤样病变(如骨软骨瘤、骨囊肿):一般在形态、位置及信号上与骨样骨瘤存在差异,且疼痛类型和夜间痛的特征性比较不足。

3. 最终诊断

结合:

- 患者特征:27 岁男性,夜间疼痛显著,常规 NSAIDs 能缓解。

- 影像学表现:CT 上可见小于 2 cm,带有典型“nidus”的骨皮质病灶,周围骨硬化。

- 疼痛特点及相关病史:病程 7 个月,夜间加重,酒精可加重疼痛,符合骨样骨瘤特征。

综上所述,最可能的诊断为:骨样骨瘤(Osteoid Osteoma)。

4. 治疗方案与康复计划

4.1 治疗策略

- 消炎止痛药物:如 NSAIDs,用于控制疼痛和减轻炎症反应,特别是针对夜间疼痛效果明显。

- 射频消融(RFA):作为微创治疗的首选,可在 CT 引导下行射频消融以破坏病灶,具有创伤小、恢复快的优势。

- 手术刮除或切除:当病灶位置不适合 RFA、或 RFA 后病情复发或残留时,可考虑手术干预。

4.2 康复与运动处方

在治疗后,患者应视情况采用循序渐进、个体化的康复运动方案。以下为一般建议:

- 急性期(术后1~2周):

- 以保护性负重或使用拐杖减少患肢应力,避免过度活动。

- 进行轻度关节活动度练习(如踝泵、膝关节屈伸),防止関节僵硬。

- 上肢力量训练和核心稳定性练习,可采用坐姿或仰卧位等安全姿势。

- 恢复期(术后2~6周):

- 逐步增加患肢负重量,过渡到站立位下的简单功能训练(如直立平衡、轻度蹲起)。

- 温和的有氧运动(如在保护下的下肢踏车、游泳等)可逐步增加训练时间至每次15~20分钟,每周3~4次。

- 同时配合关节活动度和柔韧性训练,如坐位抬腿、拉伸练习等。

- 强化期(术后6周及以后):

- 在骨恢复良好的基础上,进一步强化下肢肌肉力量,可以逐渐增加阻力练习(如弹力带训练、抗阻训练)。

- 有氧运动时间可以延长到每次20~30分钟,每周3~5次,分阶段提升运动强度。

- 如果恢复情况良好,可在专科医生或物理治疗师指导下,逐步回到跑步、球类等高冲击运动,但需监测疼痛和骨承载情况。

整个康复过程需遵循 FITT-VP 原则(频率、强度、时间、类型、体积和进阶),并根据术后恢复和骨愈合情况进行个体化调整。

若患者存在其他合并症(如骨质疏松、心肺功能不佳等),需要在运动强度与方式上更加保守,并定期复查影像,评估骨愈合情况。

免责声明

本报告基于现有影像及病史信息进行分析,仅作为参考性意见,不可替代面对面临床诊断或专业医生的治疗建议。若有任何疑问或病情变化,应及时咨询骨科、影像科或相关专科医生。

人类医生最终诊断

使用CT引导的射频消融治疗骨样骨瘤