幼儿颅骨朗格汉斯细胞组织细胞增生症

临床病史

一名3岁女童被转诊至放射科,主诉右侧头部出现疼痛性颅部肿胀。该肿胀于1个月前因摔伤头部而首次出现,并一直未见消退。未发现任何神经或其他系统 症状。

影像学表现

计算机断层扫描(CT)显示多发性骨质溶解性病灶分布于整个颅骨,边界未见硬化,并且内、外板受累不对称(边缘呈斜面)(图1)。在其中一个较大的病灶处可见低密度的帽状腱膜下软组织肿胀。

超声(US)显示颅盖骨存在多个缺损,其中可见病灶内实性软组织病变,呈不均匀回声。彩色多普勒显示病灶内存在轻微血流(图2)。

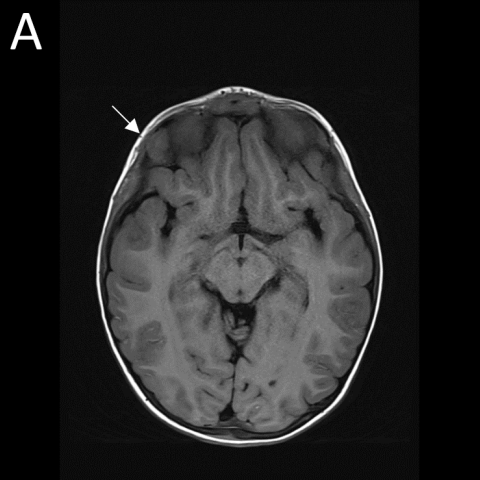

磁共振成像(MRI)证实存在多处颅盖骨病变,T1加权成像(WI)上与邻近脑组织呈等信号。其中一个较大的病灶位于眶周,可见轻度眼球突出。T2-WI显示病灶呈不均匀高信号,注射钆对比剂后可见明显的不均匀强化。一些病灶邻近可见细微的硬膜尾征。影像提示有限的弥散受限(图3)。此外,颅底亦可见多处溶骨性病变。

病情讨论

朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)是一种罕见的疾病,更常见于儿童,其特点是特发性克隆增殖的组织细胞(也称朗格汉斯细胞,这是一种免疫细胞)[1].

增殖可以发生在皮肤、肺、中枢神经系统、肝脏、淋巴结和骨髓等各种器官系统。根据是否累及一个或多个系统及单个或多个病灶,可将其称为单系统或多系统、单灶或多灶累及。骨骼受累很常见,可累及单个或多个骨骼,常见位置包括骨盆、长骨、脊柱和颅骨。儿童出现孤立的颅骨病灶是LCH最常见的表现[2].

临床表现取决于病变的范围和发生部位。颅骨LCH通常表现为头皮处的疼痛性肿胀[3].

在处理头皮肿块时,为避免辐射暴露,超声(US)通常是儿童的初步检查。尽管在超声上可能通过显示颅骨缺损及邻近软组织肿胀来怀疑诊断,但仅凭超声很少能做出最终诊断。

颅骨受累在初始阶段的典型放射学表现为“打孔样”溶骨性病变,没有硬化缘或骨膜反应。由于内外板皮质的破坏不均,可见双重轮廓或“孔中之孔”,在CT上可对应“斜面边缘”[4]。病变不会跨越颅缝,有时可见病变内的“纽扣”样死骨。

MRI是评估中枢神经系统(CNS)累及的首选影像学方法。病变在T1加权像上通常与脑组织等信号,在T2加权像上呈不均匀高信号,且常可见弥散受限。强化表现可变,有时可见邻近硬脑膜的强化[4]。最终诊断需在活检后通过组织学检查得出 [3].

在多灶性颅骨LCH中,如果病灶多于2处、病灶直径超过5厘米,或累及CNS高风险骨骼,则开始全身治疗。累及CNS高风险骨骼(如眼眶或乳突)提示出现尿崩症或神经退行性CNS LCH的风险增高,即中枢神经系统受累并可能出现言语障碍、共济失调和行为改变等症状 [5]。LCH的预后取决于疾病累及的范围,对于局灶性疾病,预后非常好;而在2岁以下出现多系统播散时,死亡率超过50%[6].

已获得书面知情同意用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

多灶性朗格汉斯细胞组织细胞增生症

图像分析

头颅CT伴三维重建

病变超声

脑部磁共振成像

医学分析报告

一、影像学发现

患儿进行头颅CT检查可见右侧颅骨出现局限性“打孔样”溶骨性病灶,边缘呈不规则或“斜面”(beveled edge),周围无明显硬化缘或骨膜反应。三维重建图像中可见颅骨外板与内板破坏不均匀,形成局部孔洞样缺损。超声检查提示头皮局部肿物与骨质破坏相对应,并可见血流信号增多。MRI检查在T1加权像上病灶信号多接近或稍低于脑实质,T2加权像上呈高信号,可见轻到中度不均匀强化,且相邻硬脑膜可见强化表现。病灶未见突破至颅内实质,无明显脑实质受侵迹象。

二、潜在诊断

-

朗格汉斯细胞组织细胞增生症(Langerhans Cell Histiocytosis, LCH):

典型的颅骨局限性溶骨性病灶,患儿年龄与临床症状(头皮肿物、压痛但无神经系统症状)均与LCH相符,常表现为“打孔样”溶骨性改变,是本例最需首先考虑的病因。

-

感染性或炎症性骨病(如骨髓炎、局部脓肿等):

虽也可出现溶骨改变和局部肿胀,但通常伴有发热、红肿或血象异常等,且影像学多有伴随骨膜反应或周围软组织明显炎症表现,与本例相对不符。

-

良性骨肿瘤或瘤样病变(如骨囊肿等):

部分病例可表现为溶骨,但缺乏明显“打孔样”、内外板不规则破坏的特征,且伴随头皮肿物者少见,考虑度相对较低。

-

转移性病变:

在3岁幼儿中发生颅骨转移罕见,需结合肿瘤病史、全身检查等进一步排除。

三、最终诊断

综合患儿年龄、临床表现及典型的颅骨“打孔样”溶骨性病灶,病理活检证实或高度怀疑为 朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)。如仍需确诊,可行组织学和免疫组化检测(CD1a、S100阳性)进一步证实。

四、治疗方案与康复计划

治疗策略:

- 对于单发颅骨病变且病变相对稳定的LCH患者,可考虑局部刮除或单纯随访观察。

- 若病灶进行性增大,或呈多发病灶,可考虑局部手术治疗(刮除、骨移植)+全身性药物治疗(如皮质激素或化疗方案)。

- 定期随访包括影像学与临床复查,尤其关注有无其他系统受累(皮肤、淋巴结、中枢神经系统等)。

康复与运动处方(FITT-VP 原则示例):

- 运动频率(Frequency):每周2~3次,视病情恢复情况逐渐增加至3~4次。

- 运动强度(Intensity):刚开始宜选择低至中等强度(如轻度徒步、轻微室内活动),避免任何可能导致头部二次受伤的剧烈运动。

- 运动时间(Time):每次10~15分钟逐渐延长至20~30分钟,确保孩子在活动中不出现明显疲劳或疼痛。

- 运动方式(Type):可选用柔缓的游戏性运动、亲子互动体操、短距离散步等亲近自然且安全的活动方式。

- 运动进阶(Progression):随着病情稳定与耐受度提高,可在专科医生及康复治疗师指导下,增加简单的平衡训练、柔韧性练习等。

- 运动体量(Volume):总量取决于患儿日常活动耐受度,适度监测体温、心率等指标,若有明显不适需及时停止。

在此过程中要特别留意患儿的骨骼尚处于发育期,需避免高冲击或碰撞运动。若在恢复期间发现病灶疼痛加重、局部肿胀再次出现或全身症状(如发热、乏力等),应及时就诊。

免责声明

本报告为参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的意见。具体诊断和治疗方案应根据进一步的病理学检查、实验室结果及专科医生意见确定。

人类医生最终诊断

多灶性朗格汉斯细胞组织细胞增生症