与双膦酸盐治疗相关的下颌骨坏死

临床病史

一名76岁男性在拔牙后3个月出现左侧下颌区疼痛和肿胀。临床病史包括前列腺癌,但未见成骨性骨转移,并已接受静脉注射双膦酸盐治疗3年。

影像学表现

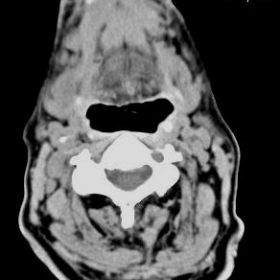

患者在牙齿拔除术后3个月出现左下颌区疼痛和肿胀。抗生素治疗无明显效果。患者在过去三年间一直接受唑来膦酸的静脉注射治疗。口内检查显示拔牙创未愈合,邻近牙槽骨部分暴露,同时可见软组织肿胀、皮下脂肪水肿及局部皮肤增厚。

下颌中部及颏隆突区域可见骨的前表面侵蚀,伴有软组织受累,并且内部存在死骨。

病灶的组织学检查显示骨坏死、炎性肉芽组织及脓肿形成。

这些结果提示为双膦酸盐相关性骨坏死(BRON),患者开始接受抗生素治疗并联合非甾体抗炎药和口腔消毒溶液,同时停止使用双膦酸盐药物。

病情讨论

双膦酸盐是焦磷酸盐的合成类似物。它们可抑制破骨细胞活性,具有抗血管生成作用,并有助于维持钙和磷的平衡。不断累积的数据表明,这些药物在易发生骨转移的疾病中具有重要作用。特别是在破骨细胞或溶骨活性明显上调的疾病中,如乳腺癌、多发性骨髓瘤和佩吉特病,以及用于预防绝经期骨质疏松时,都显示出有效性。尽管前列腺癌的骨转移表现为成骨而非溶骨,但研究显示双膦酸盐在该病的管理中依然有效,尤其在与激素治疗相关的骨质疏松、骨转移引起的骨痛以及前列腺腺癌导致的骨骼相关事件方面具有影响。

与双膦酸盐使用相关的不良反应并不常见,包括发热、肾功能损害、低钙血症以及颌骨缺血性坏死(ONJ)。最初ONJ与唑来膦酸的使用相关,但有报告称在长期使用帕米膦酸后也会出现这种情况。

BRON是一种只影响颌骨的病症,与较小的骨创伤相关,存在愈合不足和血管受损的情况,双膦酸盐以及口腔常见微生物群共同参与了其发生。

近期确立了诊断BRON需要具备3个特点:(i) 目前或过去接受过双膦酸盐治疗,(ii) 颌面部暴露的坏死骨持续超过8周,(iii) 无颌骨放射治疗史。该并发症的主要危险因素是既往的牙槽外科手术史,但在无先前创伤的情况下也可自发出现。

骨坏死是指因受累区域血液供应受损而导致的骨组织死亡。癌症及其治疗被认为是骨坏死的危险因素,最常见的骨坏死部位是股骨头。缺血性颌骨坏死(ONJ)主要与头颈部放疗相关,称为放射性骨坏死,但也有在化疗后出现的报道。近年来,有报告称在接受帕米膦酸和唑来膦酸治疗的癌症患者中出现ONJ。除了双膦酸盐外,糖皮质激素和化疗也可能与ONJ的发生有关。ONJ是一种与长期使用双膦酸盐相关的并发症。

鉴别诊断列表

最终诊断

双膦酸盐治疗相关的下颌骨坏死

证书

未检测到需要翻译的英文内容,请提供具体的英文文本以便进行翻译。

图像分析

颈椎CT

颈部CT

1. 影像学发现

基于提供的头颈部CT图像,可见左侧下颌骨局部骨质改变,具体表现为:

- 左侧下颌骨部分区域骨质不连续,局部可见疑似死骨(即影像上密度异常或“白骨样”区域,与周围骨质分界部分模糊)。

- 伴随邻近软组织肿胀或增厚迹象,提示局部炎症或组织反应。

- 图像上未见明确的大范围骨折线,但可疑有小范围骨质破坏或塌陷。

- 邻近软组织可见密度增高,提示可能的感染或炎症改变。

整体影像特点提示下颌骨存在长期不愈合的骨质破坏与可能的死骨形成,结合患者既往病史,需要考虑颌骨缺血性坏死或感染所致改变。

2. 潜在诊断

-

双膦酸盐相关性下颌骨坏死(BRONJ):

患者具备长期静脉用双膦酸盐治疗的病史,并在牙拔除后出现长时间不愈合的颌骨缺损。影像学上可见下颌骨死骨形成且未见明显辐射损害因素,符合BRONJ的典型临床特点。

-

颌骨骨髓炎或感染性骨坏死:

牙源性或拔牙后感染可导致下颌骨骨髓炎,但通常需考虑是否有明显急慢性化脓迹象及全身炎症指标。患者因长时程未愈合更需与BRONJ区别。

-

骨转移或肿瘤浸润:

虽然患者有前列腺癌病史,但其骨转移多以成骨性(硬化)病灶为主,而非典型骨质缺损坏死表现;但仍可在鉴别诊断中加以考虑,并与影像学和临床特征综合判定。

3. 最终诊断

结合患者的临床病史(前列腺癌,长期静脉使用双膦酸盐)、症状(拔牙后左侧下颌骨长期不愈合并疼痛、肿胀)以及影像学表现(颌骨局限性骨质破坏、坏死),最符合的诊断为:

双膦酸盐相关性下颌骨坏死(BRONJ)。

若仍需进一步确诊,可考虑行局部病灶活检或微生物培养,以排除合并严重感染或其他骨病变。

4. 治疗方案与康复计划

4.1 治疗策略概述

- 控制感染: 可根据实际情况考虑口服或静脉抗生素治疗,以控制继发或并发的感染风险,并进行合理的抗菌药物选择。

- 维持口腔卫生: 避免对局部病灶进一步刺激,鼓励患者使用漱口液(如0.12% 氯己定漱口液)和加强口腔护理,减少口腔菌群对坏死骨及软组织的进一步侵袭。

- 停止或评估双膦酸盐治疗: 建议与肿瘤科或内分泌科医师沟通,评估双膦酸盐继续使用的风险及收益,并视情况调整治疗方案。

- 外科干预: 对于已形成死骨片且影响愈合或合并难以控制的感染者,可考虑在严格控制感染后行手术清创,去除死骨;但需充分评估手术风险与获益。

4.2 康复与运动处方建议

鉴于患者76岁且有前列腺癌病史与颌骨病变,在康复训练中应侧重全身健康及安全性,循序渐进地增加机体活动负荷。

以下为参考的FITT-VP(频率Frequency、强度Intensity、时间Time、类型Type、进度Progression、体量Volume)原则示例:

- 频率(Frequency):每周3~5次轻中度运动。

- 强度(Intensity):建议以低至中等强度开始(如散步、基础体操等),可根据耐受情况缓慢增加。

- 时间(Time):每次20~30分钟,若体力较差可分段进行(如10分钟 x 2~3次)。

- 类型(Type):主要采取安全性较高的有氧运动(散步、室内固定自行车等)以及轻度阻力训练(弹力带练习、轻量哑铃),避免颌面部受到冲击。

- 进度(Progression):根据患者耐受度和全身状况,每2~4周适度增加运动强度或时间,持续监测心肺功能、骨骼肌状态。

- 体量(Volume):将每周总运动时长控制在可耐受范围内(如60~150分钟),并根据个人状况调整,防止过度疲劳或损伤。

在康复流程中应特别留意:

- 颌骨局部不宜受强力撞击或外伤。

- 若出现疼痛或肿胀加剧、感染征象,应及时就诊并调整运动强度。

- 注意保持营养均衡,配合必要的补钙、维生素D或其他关键营养素,以支持骨骼与软组织修复。

免责声明

本报告为基于现有资料的参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的意见。若有任何疑问或症状加重,请及时就医并与专科医生讨论进一步诊治方案。

人类医生最终诊断

双膦酸盐治疗相关的下颌骨坏死