距骨颈骨膜下骨样骨瘤

临床病史

一名18岁男性因左踝夜间疼痛就诊

影像学表现

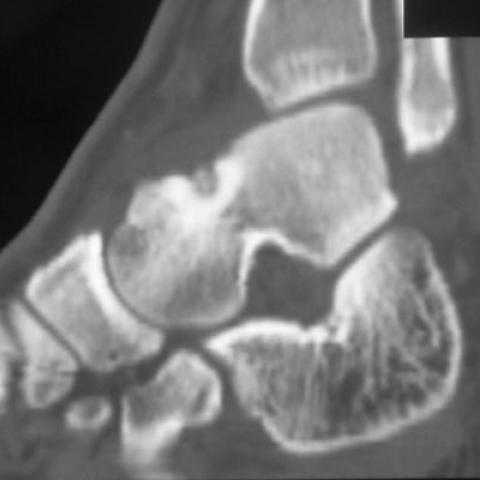

患者在过去四个月中一直饱受左踝严重的夜间疼痛折磨,使用类固醇抗炎药物未能获得任何缓解。临床检查显示踝关节肿胀,活动范围受限。常规X线检查示一个孤立的、呈圆形的溶骨区,具有地图样轮廓,并与健康骨之间有一个狭窄的过渡区(图1)。超声检查发现关节内有积液,并伴有滑膜增厚(图2)。因此,我们怀疑是肿瘤或滑膜病变。MRI检查显示在距骨颈处有一个骨膜下病变,T1信号降低,T2信号中度升高,周围有边缘性骨硬化,在各序列上均表现为信号降低,并伴有中心钆增强(图3)。CT扫描显示一个骨膜下溶骨性病变,中心部分钙化的病灶核心,周围有边缘性骨硬化(图4)。随后患者接受了手术切除。

病情讨论

骨样骨瘤是一种常见于年轻成人的良性成骨性肿瘤。它在短骨和扁骨上的定位十分少见。踝关节周围发生的关节旁骨样骨瘤也不常见(1)。发生于距骨颈部的肿瘤往往会表现出类似单关节性关节炎或创伤的症状(1)。在诊断骨样骨瘤时,使用阿司匹林后疼痛得到缓解的病史是一个重要的考虑因素。普通X线片具有一定价值。高分辨率CT扫描或MRI检查是作出明确诊断的最佳手段(2)。CT扫描显示在距骨颈部可见骨膜下低密度区,且可有或无中心钙化,对应于小巢;并表现为缺乏典型于长骨骨样骨瘤的骨膜反应。MRI检查显示T1信号减低,T2图像中病灶信号中度增高,周围有边缘性骨硬化带,在不同序列上呈现低信号。中心部位的钆剂摄取代表骨样骨瘤。它可伴有滑膜增厚、关节内突入,以及明显的骨内炎症反应(3,4,5)。骨扫描技术在早期诊断时是一种非特异但敏感的方法。骨样骨瘤可以表现为“热区”,或在骨膜下型表现为弥散性放射性浓聚。一旦诊断确立,经皮CT引导射频热凝是最常用的治疗方法。整块切除并植入自体骨移植可以治愈该疾病(5)。在手术中,推荐使用CT引导下的针定位或放射性核素扫描来定位并切除病灶(5)。组织间激光光凝技术是一种安全且具成本效益的骨样骨瘤治疗方法(5)。

鉴别诊断列表

最终诊断

距骨颈部的骨样骨瘤

证书

(无翻译内容)

图像分析

左踝关节的常规X光检查

左踝矢状面超声检查

左踝矢状面 MRI 切片

矢状面CT重建

医学影像分析报告

一、影像学发现

从提供的踝部X线、CT和MRI图像可见:

- 在距骨颈区(邻近踝关节)的局灶性病变,边缘可见局部骨硬化。

- X线表现为距骨颈部位有一小而清晰的透亮灶(可能具有中心钙化),周围骨质呈硬化改变,未见明显大范围骨质破坏或广泛性骨膜反应。

- MRI上,病灶区在T1序列信号相对减低,T2序列呈中度或高信号表现,病灶周围可见明显骨髓水肿及关节软组织轻度炎性改变。

- CT扫描可更好地显示距骨颈处的低密度病灶(疑似“nidus”),并有周围明显的硬化边界。

- 局部软组织可见少量肿胀,关节腔可能存在少量积液,提示炎性刺激。

二、潜在诊断

结合患者18岁、夜间疼痛明显且对阿司匹林缓解的临床特征及上述影像学表现,可考虑如下鉴别诊断:

- 骨样骨瘤(Osteoid osteoma)

典型于青壮年发病,夜间疼痛显著、对NSAIDs(如阿司匹林)敏感。影像上通常出现明显硬化边界内的小透亮灶(nidus),病灶大小一般在1cm左右。 - 骨母细胞瘤(Osteoblastoma)

与骨样骨瘤同属成骨性肿瘤,但病变通常体积较大(常>2cm)。若影像中病灶范围明显扩大,则需考虑此诊断。 - 慢性骨髓炎或亚急性感染

较少见,但若有持续性疼痛或炎症指标升高时需排除。CT上通常可见骨质破坏、死骨或瘘道。 - 应力性骨折

在体育活动量大或反复负重人群中需考虑。但表现往往为线性骨皮质改变或应力反应,缺乏典型的小透亮灶和硬化边。

三、最终诊断

基于患者夜间疼痛、对阿司匹林止痛效果显著,以及影像学上在距骨颈处出现“nidus”样透亮灶并伴随周围骨硬化的特点,综合判断最可能的诊断为:

骨样骨瘤(Osteoid osteoma)

四、治疗方案与康复计划

- 治疗策略

- 保守治疗:可使用非甾体抗炎药(例如阿司匹林、布洛芬等)以缓解疼痛和炎症。适用于病灶小且症状缓解明显者。

- 微创消融术:包括CT引导下射频消融(RFA)或激光光凝等,可在局麻或轻度镇静下完成,创伤小,术后恢复快。

- 手术切除:对于症状明显或影像提示特殊位置、较大病变无法进行微创消融者,可考虑手术“整块切除”并植骨修复。

- 康复与运动处方

- 早期(术后或治疗后1~2周):主要以保护患肢、减轻负重为主,可行简单踝关节被动活动、非负重范围内轻度关节活动训练,避免剧烈动作。

- 中期(2~6周):适度增加踝关节主动活动和轻度阻力训练,如使用橡皮带进行踝背伸、跖屈及内外翻的力量练习。每次15-20分钟,每日1-2次,并逐渐增加强度。

- 后期(6周以后):在骨愈合基本稳定、疼痛控制良好情况下,逐步恢复全负重功能训练。可进行健身车、游泳等低冲击有氧运动,每周3-5次,每次20-30分钟,逐渐增加至中等强度。

- 力量与稳定性训练:结合本体感觉训练、踝关节平衡练习,进一步增强踝关节及周围肌群的力量和协调性,减少复发与损伤风险。

注意在整个康复过程中应遵循FITT-VP原则(频率Frequency、强度Intensity、时间Time、类型Type、进阶Volume/Progression),个体化调整方案。若出现疼痛加剧或其他不适,应及时评估并调整训练计划。

五、免责声明

本分析报告仅作参考性意见,不可替代线下面诊或专业医生的当面指导。患者应结合临床表现、实验室检查及专业医生的综合评估,选择最适合的诊疗方案。

人类医生最终诊断

距骨颈部的骨样骨瘤