青少年指骨微小骨囊综合征

临床病史

一名14岁男孩,无既往病史,因左手食指第二指骨软组织肿胀持续两周就诊。他报告轻度触痛、轻微发红,且无局部热感。此外,他还提到曾暴露于寒冷环境。此次就诊发生在冬季。

影像学表现

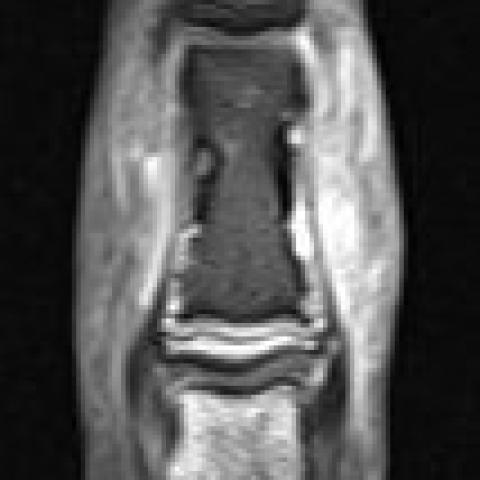

X线检查显示中节指骨存在小的透亮区、局灶性骨膜炎以及软组织肿胀。患者接受了增强MRI检查,结果显示小的溶骨性皮质骨病灶可增强,骨髓呈弥漫性低血供表现,T1信号减低,DP脂肪抑制序列信号增高,同时可见局部软组织肿胀及水肿。超声检查显示水肿、皮下和真皮血管增多,以及与X线发现一致的皮质不规则改变。

透视引导下活检显示骨坏死,但未见异常细胞。

随访X线显示在症状出现7个月后出现明显的修复迹象。

病情讨论

儿童和青少年时期的指骨微囊变综合征是一种罕见且良性的疾病,其特征是在手指指骨中形成小型空洞 [1]。该综合征最早于1970年在包含5例病例的一系列报道中被首次报道 [2]。

病理生理学

虽然目前对此尚未完全了解,但有观点认为,该疾病与暴露于寒冷后出现的外周循环障碍加重所导致的骨吸收和骨破坏有关。降温被认为是主要的触发因素,因为该疾病倾向于在寒冷季节发生 [1]。受累手指的持续肿胀并伴有轻度疼痛是常见的表现 [3]。这与本例患者的病史一致,其症状出现在冬季,且经详细询问可知,他的双手直接暴露于寒冷环境中。

诊断要点

该病的主要影像学特征是受累指骨的骨髓及皮质区可见多个小而界限清晰、圆形类似囊状的溶骨区,这些病灶在近端干骺端更大,如有文献报道。受累指骨还可见皮质不规则和骨膜反应,但无骨质膨胀 [1,4,5]。尽管基于相符的临床病史和X线即可作出诊断,但由于该病较为罕见,往往会进一步进行MRI、活检或核医学扫描等额外检查 [6]。最常见的MRI表现是在T1加权像上受累指骨骨髓呈低信号,而在脂肪抑制的T2加权像上呈高信号。常可见受累骨周围的软组织水肿,提示存在相应的炎症反应 [4]。

预后

对于治疗,大多数病例可在数周至数月内自行缓解,无需医疗干预,也不会带来长期后果 [1,3]。我们的患者同样如此,仅接受了镇痛治疗以缓解轻度疼痛。

对该病的认识至关重要,可避免进行不必要的诊断检查和治疗 [6]。

所有患者数据在整篇稿件及相关文件中均已完成匿名化处理。

鉴别诊断列表

最终诊断

(无内容可翻译)

图像分析

(未检测到可翻译的英文内容)

对不起,当前没有可供翻译的英文内容。

没有检测到需要翻译的具体英文内容,请您提供相应的文本后再试。

没有提供可翻译的英文内容。

(没有提供任何需要翻译的英文内容)

对不起,我没有发现可以翻译的任何英文内容。

影像学发现

基于提供的左手示指第二指节(近端或中节指骨)影像学资料,X 线片显示指骨中段及干骺端区域可见多个相对边界清晰的类圆形透亮区,周围骨质轻度致密或不规则,可见一定程度的骨皮质不规则,但无明显骨性膨隆或显著骨质破坏。

MRI 序列(包括 T1、T2、脂肪抑制序列等)可见病变所在指骨在 T1 上呈低信号、在脂肪抑制序列及 T2 序列上呈高信号改变,提示骨髓水肿或炎性反应。此外,软组织局部可见轻度水肿信号,但并无明显脓肿或其他破坏性病变的征象。整体来看,改变限于单个指骨,未见明显多发性或远处播散表现。

潜在诊断

- 微地性指骨综合征(Phalangeal Microgeodic Syndrome)

依据:该病好发于儿童及青少年,好发指骨出现多个小的类圆形骨质透亮区,常在寒冷季节或受寒后诱发,主要表现为指骨局部轻度肿胀、疼痛或不适,影像上可见典型的“多小囊状透亮影”以及骨髓轻度水肿。此情况通常为良性,自愈倾向明显。 - 感染性病变(如慢性指骨骨髓炎)

依据:指骨内透亮区可与骨质破坏相吻合,尤其是低度慢性感染时容易出现小范围骨质破坏及周围软组织水肿。然而本病例并无明显临床感染表现(如发热、非常明显的局部红肿热痛),影像学也缺乏典型的破坏及死骨、环形硬化边等特征。 - 良性骨肿瘤或瘤样病变(如骨囊肿、软骨母细胞等)

依据:指骨看到多个囊性透亮影时,可考虑少见的多发性良性骨病变。不过此类病变常呈单发或具特定形态学特征(如软骨钙化),加之本例表现的边界及多发形态更符合微地性指骨综合征特征。

最终诊断

综合患儿的年龄(青少年)、临床症状(局部轻度肿胀和疼痛、无显著炎症活动)、影像学表现(多发及局限在指骨内的小囊状透亮灶、轻度骨髓水肿、软组织水肿不明显)以及常在受寒后出现、冬季加重等特点,最符合的诊断为 微地性指骨综合征(Phalangeal Microgeodic Syndrome)。该疾病为良性、自限性疾病,临床上多在数周到数月内逐渐缓解,一般预后良好。

治疗方案与康复计划

1. 治疗策略

- 一般处理:本病大多不需要特殊治疗,症状轻微者仅需对症支持,保持患处温暖,避免再次过度受寒。

- 疼痛管理:对于有轻度疼痛的患者,可使用口服或外用止痛药(如对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药)以减轻不适感。

- 观察随访:定期复查影像,观察病变是否逐渐吸收或好转,通常可在数周到数月内显著改善。若症状明显加重或出现新的症状,需排除其他恶性或感染性疾病。

2. 康复训练与运动处方

- 康复原则:在急性症状消退后,可逐渐进行手部功能锻炼,以维持和促进指关节灵活度,预防因长时间制动而造成的关节僵硬或肌肉萎缩。

- 循序渐进(FITT-VP 原则):

- Frequency(频率):初始阶段每周 3~4 次,待症状缓解后可增加至 5~6 次。

- Intensity(强度):以无明显疼痛或仅有轻度不适为宜,强度不宜过大。

- Time(时间):每次练习 10~15 分钟起步,逐渐延长至 20~30 分钟。

- Type(方式):可进行握力球训练、手指关节的主动和被动屈伸活动,以及手指精细动作(如捏豆子、夹弹珠等)。

- Volume(总量):随着症状改善,每周总训练时间可循序增加 10~20%。

- Progression(进阶):待局部疼痛和肿胀明显缓解后,可轻度增加手功能训练难度,如更长时间的捏力或增加手部协调性练习。

免责声明

以上分析报告基于现有的临床与影像学资料,旨在提供参考性意见,不能替代线下面诊或专业医生的当面诊断与治疗建议。若有任何疑问或病情变化,应及时就医并接受进一步检查与诊治。

人类医生最终诊断

(无内容可翻译)