撕脱的双块髌骨于一名19岁女性伴随前膝疼痛

临床病史

一名19岁的女性患者因膝前疼痛及髌骨上方可触及的硬质可移动肿块被转诊。她的病史包括在影像检查前4年曾发生扭伤性损伤。临床上未见瘀斑或淤血。建议行MRI检查。

影像学表现

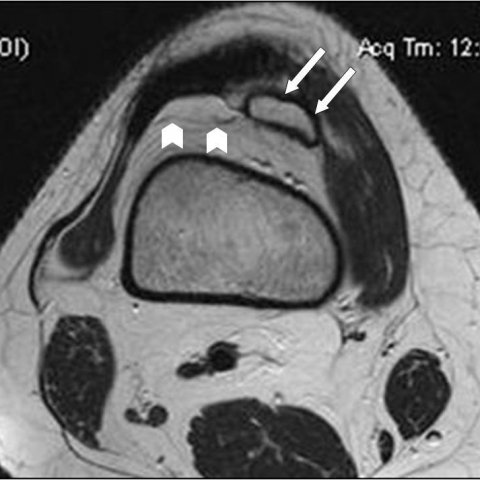

使用标准序列在1.5特斯拉扫描仪上进行MR成像。轴位T2加权像(图1)、矢状位PD像(图2)以及冠状位T1加权像(图3)显示,在髌骨上极后上方及内侧可见一块骨性碎片。同时可见少量关节腔积液(图1,3)。冠状位脂肪抑制PD加权像(图4)显示,在与该撕脱的“双块状”碎片对应的髌骨部位存在骨髓水肿。

病情讨论

A. 髌骨是人体中最大的籽骨 [1]。它是一种软骨性结构,从3岁开始自中心向外缘逐渐骨化,直至6岁 [2]。在12岁时,出现次级骨化中心,并在青春期融合。如果这一过程未完成,就会形成双块髌骨 [1]。双块髌骨是骨化中心的一种正常发育变异,在普通人群中发生率为1−2%,且男性更为常见 [1, 3, 4]。该病理生理机制尚不明确。有些作者认为,双块髌骨是由于骨化中心之间的纤维软骨界面异常活动所导致的反复微创伤所致 [1]。另一些作者认为,这是由于在股外侧肌的附着点受到应力,使得分散的骨化中心未能融合 [3]。偶尔也可见三块或多块髌骨。

B. 这种情况通常无症状,常在检查中偶然发现 [2]。然而,已有文献报道在青少年及年轻成人中存在疼痛性双块髌骨 [4]。疼痛的原因在于髌骨与双块碎片之间的软骨连接处具有活动度。MRI对这一点尤为重要,因为它能够显示骨髓水肿,并解释局部压痛的原因 [1, 4]。双块髌骨的创伤性分离已被报道为一种罕见并发症 [5]。如本文所示,撕脱碎片的迁移极为罕见。

C. 这种情况可通过X线、MRI或CT加以识别。对于表现出前膝疼痛症状的患者而言,MRI是诊断的金标准,因为它能够显示骨髓水肿和髌周软组织水肿。据报道,骨扫描也可作为MRI的替代方案 [2]。所有成像方式都能够清晰显示已发生迁移的撕脱碎片。成像对于区分创伤性骨折和双块髌骨至关重要,后者具有不规则的皮质边缘。

D. 双块髌骨的治疗通常采取保守治疗,包括非甾体抗炎药和物理治疗,预后非常好。对于症状持续的患者,可考虑手术松解支持带、切除碎片并随后进行肌腱重新附着 [2]。在我们的病例中,治疗方式包括手术重新附着并融合碎片。

E. 双块髌骨可能并发碎片撕脱,并可表现出类似膝关节肿块的情况。

鉴别诊断列表

最终诊断

撕脱伤的双块髌骨呈现为肿块,导致前膝疼痛

证书

(无可翻译的英文内容)

图像分析

磁共振轴向图像

磁共振矢状位图像

磁共振冠状面图像

MR 冠状面图像

医学影像分析报告

一、影像学发现

患者为19岁女性,主诉膝前疼痛,并在髌骨上方可触及活动度较好的硬性包块。根据提供的MRI图像可见:

- 髌骨上极靠近髌腱附着处存在一块相对完整、边缘硬化明显的分离骨片(箭头所示位置)。

- 骨片与髌骨主体之间呈现分离状态,局部可见软组织肿胀或滑膜增厚征象。

- 局部可能存在轻度骨髓水肿信号(尤其在骨片及紧邻的髌骨边缘处),提示反复牵拉或劳损所致炎症/水肿。

- 周围软组织无明显大面积出血或撕裂征象,局部软组织可见信号改变与少量渗出。

二、潜在诊断

基于上述影像与临床病史,以下诊断或鉴别诊断需要考虑:

- 髌骨发育不良/双瓣髌骨(Bipartite Patella)伴局部撕脱:双瓣髌骨是髌骨发育过程中正常变异之一,但在外伤或反复牵拉应力下可能出现骨片分离或疼痛症状。影像上常见骨片边缘有硬化、皮质连续但呈分离状。

- 髌骨或髌腱附着处的骨折/撕脱骨折:与双瓣髌骨不同的是,真正的急性骨折边缘常较锋利、骨折线清晰,骨片周边往往缺乏硬化边缘;若外伤时间久远,也可能出现较厚荚膜化或硬化。

- 游离体(Loose body):一般见于软骨或骨软骨损伤后脱落,常伴随关节内其他软骨面病变,但若有类似病史或其他关节病变必须考虑。

三、最终诊断

结合患者年龄、膝前疼痛、可触及的可移动骨性包块,以及MRI所示在髌骨上极的分离骨片伴硬化边界和轻度水肿表现,综合判断最可能的诊断为: “双瓣髌骨(Bipartite Patella)并伴随撕脱骨片移位”。 该诊断与文献报道相符,属于双瓣髌骨因慢性磨损或外伤导致的少见并发症。

四、治疗方案与康复计划

对于双瓣髌骨在无症状或轻度症状时通常采取保守治疗。但本病例因碎片明显游离或移位且伴随疼痛,临床可考虑手术干预。具体治疗方案可包含以下步骤:

- 保守治疗:

- 休息与暂时免负重过度:减少跑跳、下蹲等动作以缓解疼痛。

- 口服NSAIDs类抗炎镇痛药物,降低局部炎症和疼痛。

- 佩戴护膝或护具,支持局部稳定性。

- 物理治疗:如超声、低频电刺激等,辅助减轻软组织水肿及疼痛。

- 手术治疗:

- 若保守治疗无效且骨片明显移位,可行骨片重新固定或切除并修补韧带附着点。

- 对于较大的骨片,并存在反复疼痛或关节功能障碍者,可采用钢钉或可吸收固定装置将碎片重新融合。

- 术后根据恢复情况逐步进行康复锻炼。

康复与运动处方建议(FITT-VP原则):

- 频率(Frequency):初期每周3~4次,避免过度劳累及高冲击运动。

- 强度(Intensity):可在低抗阻或自重训练开始,以温和的抗阻力或弹力带练习逐渐进阶。

- 时间(Time):每次20~30分钟为宜,包括热身、训练和拉伸。

- 方式(Type):以非负重或低冲击运动为主,如直抬腿训练、膝关节等长收缩训练、静蹲(Sliding 壁蹲)等,逐步过渡到固定自行车或游泳等关节友好型运动。

- 进阶(Progression):根据疼痛程度与肌力恢复情况,逐步增加运动强度与时长,保证在不出现明显疼痛或不适的前提下循序渐进。

需要强调个体化原则,如若患者膝关节内仍有明显疼痛或骨片不稳定,应减少或暂停负重训练,待炎症反应好转后再重启锻炼。

免责声明:本报告仅为基于现有影像学及临床资料的参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生意见。如有任何疑问或症状加重,请及时就医。

人类医生最终诊断

撕脱伤的双块髌骨呈现为肿块,导致前膝疼痛