足部软骨样汗腺瘤

临床病史

一名59岁女性,足底肿物已存在15年。她于12年前接受过肿瘤减瘤手术。该肿物在站立或行走时会引起疼痛。

影像学表现

X线显示骰骨、舟骨、跟骨前部以及中间和外侧楔骨存在边界清晰的侵蚀。

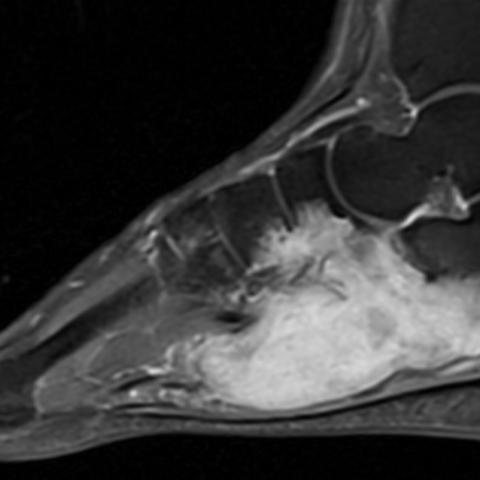

轴位PD FS和矢状位T2 FS磁共振图像显示足底深部软组织中存在分叶状、轻度不均匀、高信号的病灶,并侵蚀周围骨质。该肿块信号不均,主要在T1上表现为低信号。肿块部分包绕拇长屈肌腱和趾长屈肌腱。对比增强T1图像显示肿块呈弥漫性强化。

低倍和高倍组织学图像可见黏液样及软骨样基质背景中的上皮样细胞巢。

病情讨论

软骨样汗管瘤(CS),又称皮肤混合瘤,是一种起源于汗腺的皮肤附属器肿瘤,通常见于头颈部,较少见于四肢 [1]。CS的发病率小于0.098%,最常见于中年或老年男性 [2]。CS在形态学上与唾液腺的多形性腺瘤相同。

典型表现是在真皮或皮下脂肪中的一个生长缓慢、质地坚实的结节。既往病例报道显示,在MRI上可见T2呈不均匀高信号,T1呈低信号的肿物,在注射对比剂后可见强化 [1,2]。虽然大多数情况下它是良性的,但少数病例已被证实为恶性 [3]。由于恶性CS并不常见,在进行组织病理学分析时,目前尚无明确标准来区分良性和恶性CS [4]。

病理上可见广泛的软骨样和/或黏液样基质,并可见呈巢状分布的上皮样细胞,这些细胞具有丰富的嗜酸性细胞质和泡状细胞核 [5]。

无论是良性还是恶性,通过大切除范围的外科切除通常可以治愈 [5],对于良性疾病无需放射治疗或全身治疗。切除后可对样本进行分析,以判断有无恶性证据。虽然目前尚无明确标准来定义恶性CS,但如多形性、核分裂象以及细胞质非典型表现等发现可能提示恶性 [3]。对于罕见的恶性肿瘤,已经有人使用辅助放射治疗 [3]。在本例中,并未发现恶性特征,一年后随访MRI中也未见肿瘤复发。

作为一种皮肤附属器肿瘤,软骨样汗管瘤很少在放射学上被诊断。然而,由于其可能向深部生长,CS可被纳入四肢浸润性肿块的鉴别诊断范围。

已获得患者的书面知情同意用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

良性软骨样汗腺瘤

图像分析

侧位X线片

后前位(PA)和斜位X线片

矢状位 T2 脂肪抑制

轴位 PD 脂肪抑制

冠状位 T1 序列平扫及增强扫描

矢状位 T1脂肪抑制增强扫描

苏木精和伊红染色于40倍放大倍数

苏木精-伊红染色(H&E)在200倍放大倍率下

医学分析报告

一、影像学发现

患者右足底部可见软组织肿物影,边界较清,局部软组织增生并伴有不同程度软组织膨隆。X 线片示跖骨及跗骨骨质连续性完整,无明显骨质破坏或骨折征象,邻近软组织致密影可见。MRI 显示病变位于足底软组织层内,其在 T1 序列上呈低或等信号,在 T2 序列上呈高信号,增强扫描可见明显强化,提示其具备一定的软组织肿瘤特征。

二、潜在诊断

- 软组织混合瘤(Chondroid Syringoma):根据病变长期存在、缓慢生长、术后再发以及 MRI 上的软骨样或混合性高信号表现,结合病理提示皮肤附属器来源,具有软骨及上皮成分,符合该诊断特点。

- 其他皮肤附属器肿瘤:如汗腺腺瘤、皮脂腺瘤等,虽然少见,但也可能表现为缓慢生长的浅表软组织肿物。

- 神经源性肿瘤:如神经鞘瘤等,亦可呈缓慢生长、界限较清的软组织病变,但本例影像学及术后病理与其典型表现不完全符合。

- 滑膜源性软组织病变:在足部或其他关节周围可能出现,但组织学通常展现滑膜或黏液样成分为主,与本例明显存在软骨和上皮成分不尽相符。

三、最终诊断

结合患者年龄、临床表现(足底慢性疼痛、站立及负重痛)、手术病史、影像学表现(T2 高信号、对比明显强化)及病理结果(软骨基质和皮肤附属器上皮成分),最可能的诊断为 软组织混合瘤(Chondroid Syringoma)。目前病变表现为良性特征,未见明显恶性征象。

若出现病变再度增大、病理检查提示恶性倾向或出现复发,则需进一步检查或考虑更广泛的切除、甚至配合放射治疗。

四、治疗方案与康复计划

治疗策略:

- 手术治疗:对于已明确或高度疑似良性混合瘤者,手术完整切除是主要治疗方式,并适当留取安全边界,以减少复发风险。

- 术后随访:建议在术后按时随访,尤其在首年内定期复查临床症状及影像学变化,如 MRI 检查,以尽早发现潜在复发。

- 恶性可能性:若术中或术后病理符合恶性特征(如明显细胞异型性、组织学结构紊乱、增生活跃),可考虑放射治疗或进一步的辅助治疗。

康复与运动处方建议(FITT-VP 原则):

-

术后早期(组织恢复期):

- 频率(Frequency):每天进行1-2次轻度功能活动训练,重点在足部柔软度及轻度关节活动度训练。

- 强度(Intensity):低强度,不可引起明显疼痛;以简单足部伸屈、足趾抓地等练习为主。

- 时间(Time):每次5-10分钟,可视患者耐受度适度调整。

- 方式(Type):坐位或平卧状态下进行踝关节及足趾轻微活动,避免足底局部伤口过度牵拉。

- 进阶(Volume/Progression):在确保伤口愈合良好以及疼痛控制后可缓慢增加活动次数或时长。

-

中期康复(肌力与稳定性训练期):

- 频率:每周3-4次。

- 强度:逐渐增加到中等强度,可尝试下肢负重练习,如扶墙或持拐杖辅助下的轻度站立平衡训练。

- 时间:每次15-20分钟,分组进行,每组间适当休息。

- 方式:踝关节力量和稳定性训练(如弹力带踝关节抵抗运动),小范围行走练习,逐步增加足底承重时间。

- 进阶:根据个人恢复情况,逐渐过渡到抬脚跟、脚尖站立及轻度下蹲等更高难度动作。

-

后期康复(功能运动与回归活动期):

- 频率:每周3-5次。

- 强度:中等强度为主,过渡到稍高强度;在医生或康复治疗师指导下进行。

- 时间:每次30-45分钟,可逐步恢复上下楼梯、平地行走等日常活动。

- 方式:加入核心肌群与下肢综合训练,提高平衡与协调能力,如平衡板训练、小步跑或动感单车等(若足部疼痛得到较好控制)。

- 进阶:视疼痛及功能修复情况,逐渐恢复一般日常及轻体力活动;若无特殊小腿或足部结构问题,可在专业指导下尝试轻度慢跑或有氧运动。

注意事项:

- 如出现局部红肿、疼痛加剧或其他不适症状,应及时就医以排除伤口感染或病变复发。

- 若合并骨质疏松或其他慢性疾病,应在专业医师指导下控制负重和运动强度。

- 运动期间应穿着合适的鞋袜,避免再次刺激或压迫术区。

免责声明:本报告仅作为医疗信息参考,不能替代线下面诊或专业医生的诊断与治疗意见。若有任何疑问或病情变化,请及时咨询专业医护人员。

人类医生最终诊断

良性软骨样汗腺瘤