肩关节色素沉着性绒毛结节性滑膜炎

临床病史

一名32岁的男性患者因自发性肩痛持续1年就诊。体格检查显示肩关节僵硬。

影像学表现

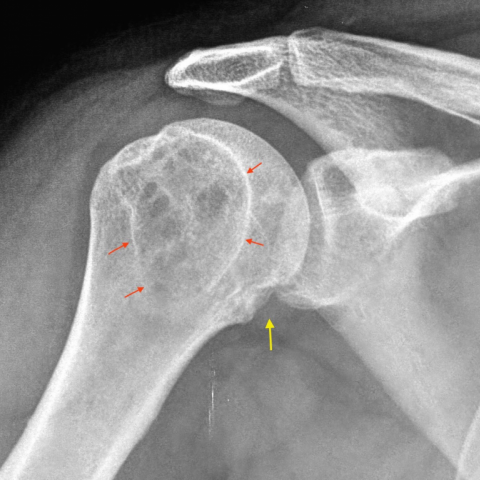

平片显示肱骨头内骨性囊性病变和关节面侵蚀(图1a)。

CT更清晰地显示出边界清晰的溶骨性区域及硬化缘,以及慢性退行性改变,如关节间隙狭窄和硬化(图1b)。未见钙化。

冠状位FSE PD-WI(脂肪饱和和不脂肪饱和)(图2a、b)和轴位FSE T2-WI(图3a、b)显示了明显低信号强度的结节状滑膜关节内肿块(图4a、b),其延伸至肱二头肌长腱腱鞘及腋窝隐窝。此外,还可见肱盂关节的囊性骨质侵蚀和退行性改变。

病情讨论

关节内巨细胞瘤(GCT),又称色素沉着绒毛结节性滑膜炎(PVNS),是一种罕见的良性增殖性过程,影响滑膜(因此也可累及滑囊和肌腱)。

根据起源部位可分为关节内型或关节外型,根据生长模式又可分为局限型或弥漫型。它通常发生在20-50岁的患者中,男女发病率相同。

目前尚不清楚PVNS的病因。镜下可见滑膜增生伴有组织表面纤维素沉积、基质纤维化、慢性炎症,以及通常包含细胞质含铁血黄素色素的巨噬细胞聚集。

弥漫型GCT通常是发生在大关节的单关节过程,其中最常见的是膝关节(66-80%),其次是髋关节、踝关节、肩关节 [3, 4] 和肘关节,发生率依次递减。局限型关节内GCT或PVNS几乎只发生在膝关节 [1, 7]。

我们的病例在肩关节出现了不常见的表现,并有较大范围的骨质侵蚀 [4]。

大多数病例会出现关节肿胀、疼痛及偶尔的关节功能障碍。

肥厚的滑膜可表现为绒毛状、结节状或绒毛结节状,常伴有明显的含铁血黄素沉积。大多数患者的滑液呈出血性暗褐色。

活检可明确诊断 [5]。

普通X线片可能正常,也可能显示关节周围软组织肿胀和局部骨质改变,如外部骨质侵蚀、骨质减少、关节间隙变窄、关节内骨软骨体以及退行性病变(图1a) [1]。

CT可显示关节积液、骨质侵蚀及骨囊变,以及关节内滑膜组织软组织肿块,有时其密度略高于肌肉(图1b)。

MRI是诊断GCT的最佳成像技术。滑膜增厚在MRI上通常在T1WI呈中等至低信号,在T2WI上显著低信号,这是由于含铁血黄素沉积和胶原束所致的T2弛豫时间缩短。这个效应在梯度回波序列上会更加明显,即所谓的“开花”效应,这是由于磁敏感性伪影增加所致(几乎是色素沉着绒毛结节性滑膜炎的特征性表现)[5]。其他MRI所见包括骨质侵蚀、软骨下囊变、骨髓水肿和软骨缺损(图2、3)。关节滑膜在给予钆剂后通常会有明显强化。

治疗通常包括手术(滑膜切除术)。关节镜手术和开刀手术都可采用。但弥漫型病变的复发率较高。辅助治疗经常被使用,尤其在复发病例,包括外照射放疗或新的酪氨酸激酶抑制剂治疗 [6]。若关节破坏范围较大,则全关节置换是最佳选择。

鉴别诊断列表

最终诊断

肩部弥漫型巨细胞瘤

证书

没有英文内容可供翻译。

图像分析

肩关节磁共振成像,冠状斜面

肩部磁共振成像,轴位平面

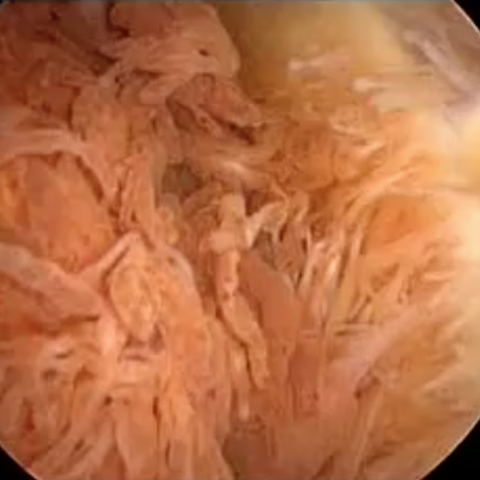

关节镜检查

医学影像分析报告

一、影像学发现

1. X 光片(图 1):可见肱骨头局部呈多发性骨质缺损或侵蚀性改变(红色箭头所示),边缘不规则,可见明显的软组织影。关节间隙尚存,但局部可见轻度关节间隙变窄征象(黄色箭头所示)。

2. CT 扫描(图 2):显示肩关节腔内存在软组织肿物影(红色箭头所示),与肱骨头及关节盂紧邻,可见明显的骨质侵蚀或囊性变,骨质破坏边缘相对清晰(黄色箭头所示)。

3. MRI 检查(图 3、4、5、6):在 T1 加权像上病灶信号多呈中低信号,在 T2 加权像及梯度回波序列上呈明显低信号,且可见“磁敏感(blooming)”效果;部分区域可见骨内侵蚀或瘤样扩展,少量骨髓水肿征象。增强后可见不均匀强化,提示增厚的滑膜组织及可能的实性成分。

4. 关节镜下所见(图 7、8):可见关节腔内有丰富增殖样滑膜组织,颜色偏褐黄色,呈絮状或絨毛状,符合含铁血黄素沉积的肉眼表现。

二、潜在诊断

1. 色素沉着绒毛结节性滑膜炎(Pigmented Villonodular Synovitis, PVNS):又称巨细胞瘤(Giant Cell Tumour)或滑膜巨细胞瘤,常见于单关节,影像上可见关节内软组织肿物、骨质侵蚀及低信号区(由含铁血黄素所致),组织学常见滑膜增生和含铁血黄素沉积。

2. 滑膜软骨瘤病:通常以局部或游离的软骨小体或骨化灶为特征,MRI 上可见多个软骨结节及边缘钙化,与本例缺乏明显钙化点的情况不完全相符。

3. 其他关节炎性或肿瘤性病变:如炎性关节炎(类风湿关节炎、痛风性关节炎等)或滑膜恶性肿瘤,但这些通常有相应炎症或其他特异性征象(如严重骨质疏松或大量关节积液),与本例影像表现结合病史并不完全匹配。

三、最终诊断

结合患者 32 岁的年龄、肩部自发性疼痛和关节活动受限的病史,影像学上出现关节内软组织肿物、骨质侵蚀以及 MRI 上低信号并伴随“磁敏感”效应,关节镜下也可见褐黄色绒毛样增生性滑膜组织。综合所有信息,最可能的诊断为:色素沉着绒毛结节性滑膜炎(PVNS)。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗方案:

- 手术治疗:主要包括关节镜下或开放式滑膜切除(即滑膜清理/滑膜切除术)。对于局限或弥漫性病变,手术有助于减轻疼痛、改善功能并延缓进一步关节破坏。

- 辅助治疗:若术后存在未彻底切除或复发风险,可考虑外放射治疗或酪氨酸激酶抑制剂等新型治疗手段,但需根据病灶范围和病理类型决定。

- 关节替换:在关节严重破坏或晚期病例中,可进行关节置换以缓解症状并恢复功能。

2. 康复与运动处方建议(FITT-VP 原则):

- 术后早期(1~4 周):

· 主要以减轻疼痛和控制炎症为主,关节活动范围训练需在疼痛可耐受范围内进行;

· 每日进行 2~3 次轻柔的被动或主动辅助活动,时间可每次持续 5~10 分钟;

· 避免过度负重和剧烈运动,以保护手术部位修复;

· 可以在医生或康复治疗师指导下进行肩关节的被动活动训练,以及利用滑轮或支撑装置辅助抬举训练。

- 中期康复(4~8 周):

· 逐渐增加主动关节活动范围训练,并辅以肩周围肌群等长或小阻力等张训练;

· 强度可逐步从自重练习过渡到轻中度弹力带阻力训练,每周 3~4 次,每次 15~20 分钟;

· 加入肩关节稳定性和平衡性训练,如使用小球、哑铃(轻量)进行肩外旋、内旋等针对肌群的运动。

- 后期康复(8 周后):

· 关注关节稳定度和功能恢复,逐步恢复至正常日常活动或运动;

· 在康复治疗师指导下,循序渐进地增加阻力和负重,加强肩袖肌群(冈上肌、冈下肌、小圆肌、肩胛下肌)的力量训练,每周至少 3 次;

· 若患者运动需求高,可在 3 个月后逐步过渡到较高强度的功能性训练,如游泳或弹力绳阻抗训练。

- 个体化与安全性:在整个康复过程中,应根据患者对疼痛、肿胀反应及关节稳定情况进行个体化调整。若患者骨质脆弱或有其他基础疾病,应减低运动强度并关注心肺功能状况,必要时配合心肺耐力训练。

免责声明:

本报告基于现有的临床及影像资料作参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生意见。具体诊治方案仍需结合患者实际病情并遵从专科医生的指导。

人类医生最终诊断

肩部弥漫型巨细胞瘤