骶骨巨细胞瘤

临床病史

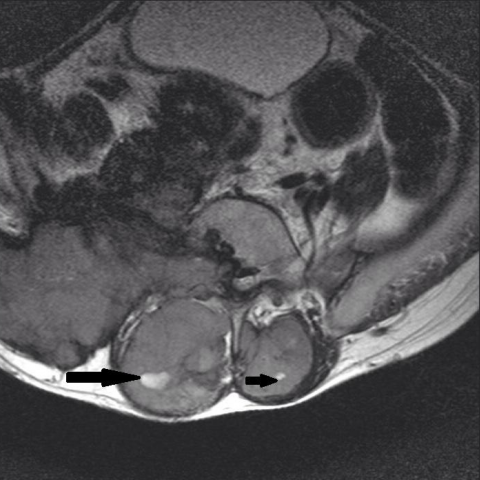

17 岁男性患者在过去 2 个月中出现下腰痛逐渐加重,并伴有右脚趾麻木。作为筛查检查,进行了腰骶椎 MRI(未使用钆对比剂)。

影像学表现

磁共振成像显示在骶椎及双侧骶骨翼部位有一个大的膨胀性病灶,伴有广泛的软组织成分(图1)。该肿物在T2WI上表现为不均匀的低到中等信号强度,并可见在T1WI和T2WI上呈弧线形低信号区域(图2)。在T2WI和STIR序列中可见少量高信号小灶,符合囊性或坏死成分。由于影像学提示骶骨可能存在肿瘤性病变,遂行手术活检并进行组织病理学分析。显微镜下可见肿瘤病灶,由均匀分布的巨细胞及增殖的单核基质细胞交织而成,可见少量有丝分裂象。该结果与巨细胞瘤相符。

病情讨论

巨大细胞瘤(GCT)是一种相对常见的骨骼肿瘤,占所有原发性骨肿瘤的4%–9.5%,占良性骨肿瘤的18%–23%。GCT通常为良性且孤立存在。然而,已有多发病灶的报道,且约有5%–10%的病灶可能为恶性。[1] 它最常见于第三到第五个年龄段(30–50岁),可同时影响男女,但女性稍占优势。[2] GCT最常见的特定部位在膝关节周围,其中发生率最高的是股骨远端,其次是胫骨近端、桡骨远端、骶骨(4%–9%)以及肱骨近端。[1]

骶骨病灶往往体积较大,并可破坏骶骨神经孔,但其他大型骶骨溶骨性病变也可表现出此类非特异性征象。骶骨GCT通常累及中线两侧,并常可跨越骶髂关节扩展。而对于长骨GCT,由于骺板充当了屏障并限制病变侵入关节,这种跨关节的表现并不常见。[3] 与X线相比,CT可更好地发现皮质变薄、病理性骨折、骨膜反应以及骨性膨胀改建程度。[1]

GCT的MRI常在所有脉冲序列上显示信号不均匀。通常,该肿瘤在T1加权像(WI)上呈低到中等信号强度。有趣的是,GCT在T2加权像(T2-WI)上与正常脊髓的信号强度相当或更低。这反映了肿瘤内的纤维成分所含胶原以及含铁血黄素的相对比例。虽然这一特征并非脊柱巨大细胞瘤所独有,但对于鉴别诊断很有帮助,因为大多数其他骶骨肿瘤(转移瘤、多发性骨髓瘤、淋巴瘤和脊索瘤)在长TR序列的MR图像上显示高信号强度。这种表现可能是提示正确诊断的初始影像学特征。近期出血的证据也可能在T1-WI和T2-WI上表现为高信号区域,或在MR图像上出现“液-液平面”。囊性区域(与动脉瘤样骨囊肿相似)以及含铁血黄素沉积的陈旧性出血区较为常见。[3] 病灶内的弧形低信号区在浆细胞瘤和椎体血管瘤中也曾被报道。[4] 在鉴别诊断时,必须考虑孤立性骨浆细胞瘤。然而,T2-WI上的信号强度不均、增强不均以及囊性改变在椎体血管瘤中并不常见。[3] GCT在对比增强检查后可呈现不同程度的强化。由于大型膨胀性骶骨肿块适合行完整切除,患者可接受放射治疗。

鉴别诊断列表

最终诊断

骶骨巨细胞瘤

图像分析

腰骶椎横断面影像,骶骨处扩张性肿块

磁共振,腰骶椎矢状位图像

1. 影像学发现

根据提供的MRI(腰骶椎常规序列,无增强)显示:

• 病变位于骶骨,可见较大范围的溶骨性、膨胀性改变,累及骶椎多个节段,跨越中线。

• 在T1WI上病灶信号多呈低至中等信号;T2WI上病灶也表现为相对低至中等或稍混杂信号,可见部分区域信号不均(提示瘢痕组织、出血或囊变)。

• 骶骨椎体可见骨皮质变薄甚至局部破坏,可累及或压迫相邻神经根走行(如骶前神经孔、椎管内占位效果)。患者出现足趾麻木,与相应节段神经受压可能相关。

• 软组织可见膨胀成分,包含内部可疑囊变或出血灶(从少量高信号区推测)。

2. 潜在诊断

基于患者年龄、临床症状和影像学表现,需考虑以下鉴别诊断:

- 骶骨巨细胞瘤(Giant Cell Tumor, GCT):多见于20~40岁患者,但也可见于年轻患者;常为溶骨性、膨胀性病变,易累及骨端并越过关节面。MRI常呈T1低至中信号、T2低至中信号,为常见诊断要点。

- 脊柱转移瘤:相对少见于17岁青少年,且通常具有明确原发病史;常在T2WI上呈高信号,且可伴骨质破坏和椎管内软组织肿块。

- 脊柱或骶骨浆细胞瘤(Solitary Plasmacytoma):可表现为溶骨性病变,但在年轻群体中发生率低,且MRI常在T2WI上信号不均,可有明显强化;临床上往往伴血清学指标改变(如免疫球蛋白异常)。

- 脊索瘤(Chordoma):常见于骶骨底部、尾骨区;MRI常呈T2高信号,内部含黏液样成分,故与本例T2较低至中等信号特点略有差异。

3. 最终诊断

综合患者的年龄(17岁)、日渐加重的腰骶部疼痛及足趾麻木症状,以及MRI上具有溶骨性、膨胀性病灶并呈T1低信号、T2低至中等信号的特点,最符合的诊断为:

骶骨巨细胞瘤(Giant Cell Tumor of Sacrum)。

对于确诊仍应结合病理检查,如需进一步证实,可行穿刺活检或手术病理检查。

4. 治疗方案与康复计划

治疗策略:

• 手术治疗:若病变局限且可完整切除,手术为首选,可行部分骶骨切除或刮除术,切除后可植骨或重建。

• 放射治疗:对于病变范围广泛、无法完整切除或手术风险较大者,可考虑放射治疗或与手术联合治疗。

• 药物治疗:可辅助使用双磷酸盐或其他药物以控制疼痛和病变进展,也可考虑采用针对RANKL通路的治疗(如地诺单抗),尤其当外科干预困难时。

康复与运动处方:

- 康复原则:以保护修复部位、缓解症状为主,逐步增强核心肌群与下肢肌力,避免过度负荷及再次损伤。

- 初始阶段(术前或急性疼痛期):

- 建议减少腰骶部过度负重及反复弯曲动作。

- 可进行温和的核心稳定性训练,如仰卧位收腹、骨盆轻微后倾练习,每次持续5-10秒,每日2-3组,每组5-10次。

- 适度行走或使用辅助器械降低疼痛和减轻负重。

- 恢复阶段(术后或症状减轻期):

- 在创口愈合及医生允许前提下,可适度增加核心、髋关节及膝关节肌力训练(如直腿抬高、桥式训练),每次2-3组,每组10-15次,根据耐受度调整。

- 逐步过渡到低强度有氧运动(如游泳、固定自行车),每周3-4次,每次20-30分钟。

- 后期巩固阶段:

- 在无明显疼痛和无放射痛的情况下,可进行中等强度核心训练(平板支撑、侧桥)和下肢负重训练(半蹲、局部负重练习),每周3次以上。

- 注重腰背肌、核心肌群及双下肢关节灵活性、力量及协调性的综合训练,逐步恢复到日常运动及活动水平。

- 个体化与安全性:在整体康复过程中,应视患者的具体情况和对疼痛或活动的耐受度及时调整运动负荷,并遵循FITT-VP原则(频率Frequency、强度Intensity、时间Time、类型Type、进度Progression、体积Volume)。若出现明显的疼痛加重或神经症状,应及时就医复诊。

5. 免责声明

本报告仅基于现有影像与病史信息作出参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的诊断与治疗方案。实际诊断和治疗仍需结合临床表现、实验室检查及病理结果,请患者及时就诊于相关专科医生并遵从个体化的医疗建议。

人类医生最终诊断

骶骨巨细胞瘤