导致跗管综合征的腱鞘囊肿

临床病史

一名42岁、无合并症的男性,主诉左踝内侧疼痛,夜间出现左腿抽筋,以及持续4周的左足第一至第三趾麻木。

临床检查显示其足内在肌力量正常,感觉正常。左侧跗管区Tinel征阳性并伴有压痛。

影像学表现

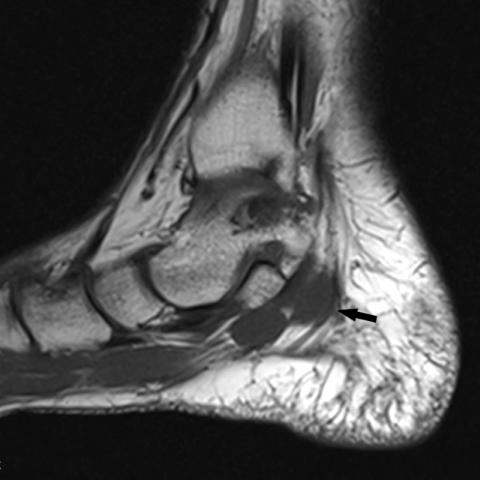

左踝 MRI 显示在跟骨内侧(箭头)存在一分叶状肿块,在脂肪抑制 T2 加权矢状位(图1a)和冠状位(图1b)图像以及 T2 加权矢状位图像(图1d)上呈液体信号。该肿块在 T1 加权图像上与骨骼肌信号相当至略低(图1c),位于趾长屈肌腱后方的跟骨内侧。

左踝超声显示在内踝后方存在一分叶状囊性病变(图2)。

病情讨论

背景

跗管是一条由纤维和骨性结构组成的通道,从踝关节延伸至中足,内侧肌腱和胫后神经血管束通过此处。跗管综合征 (TTS) 是胫后神经或其分支受压引起的神经病变,可由多种病理性病变所致 [1]。

病因可以是内源性或外源性:

- 外源性原因 包括不合脚的鞋、创伤、解剖-生物力学异常(跗骨融合、后足外翻或内翻)、术后瘢痕、系统性疾病、下肢普遍性水肿、系统性炎性关节病、糖尿病以及术后瘢痕。

- 内源性原因 包括肌腱病、腱鞘炎、神经周围纤维化、骨赘、肥大的支持带,以及占位或肿物效应病变(增大的或曲张的静脉、腱鞘囊肿、脂肪瘤、肿瘤以及神经瘤)。动脉供血不足可导致神经缺血 [3]。

临床观点

症状包括足底麻木、疼痛以及寒冷感,这些症状会影响患者的生活质量 [2]。TTS 的表现可能与其他下肢疾病相似,其中最常见的鉴别诊断是足底筋膜炎,因为这些患者也会出现足底跟痛。除了足底筋膜炎(据信 TTS 常被误诊为该病),还需与多发性神经病、L5 和 S1 神经根综合征、Morton 跖痛症、深屈肌腱腔室综合征进行鉴别 [4]。

影像学观点

影像学,尤其是 MRI,有助于识别疑似 TTS 患者的致病因素,并有助于手术治疗决策。发现占位性病变非常重要,因为这类病例通常建议手术。

预后

跗管综合征的治疗初期以保守治疗为主,包括行为调整、物理治疗、制动及抗炎药物治疗。对于顽固病例或有占位效应的病例,可尝试进行屈肌支持带切开减压并去除致病因素,但手术结果因病因、症状持续时间以及患者年龄而异。症状持续时间越长且患者年龄越大,预后越差。

要点 / 教学要点

- 在出现足部感觉异常时,应考虑跗管综合征。

- 目前尚无最佳检测方法来诊断跗管综合征,需要结合病史、体检、影像学、肌电图和神经传导速度检查综合判断。

已经获得患者签署的书面知情同意书以用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

腱鞘囊肿引起跗管综合征

图像分析

我没有看到要翻译的英文内容。请提供相应的英文文本,以便我能为您进行准确的中文翻译。

抱歉,未检测到可翻译的英文内容。请提供需要翻译的文本。

医学影像分析报告

一、影像学发现

结合提供的MRI图像可见,在左足内踝附近(胫后神经走行的跗管区域)呈现一不规则囊状或类囊状高信号影,周围组织结构局部受压。该囊性结构与屈肌支持带及周边软组织紧邻,信号特征提示可能为液体成分。周围可见轻微软组织水肿或炎症反应征象,但局部骨质未见明显异常改变。

二、潜在诊断

- 跗管综合征(Tarsal Tunnel Syndrome, TTS)

依据:患者症状集中在内踝区域,出现夜间抽筋及足趾麻木,叩击试验(Tinel征)阳性;MRI提示于跗管区域有囊性占位,可能压迫胫后神经。 - 足底筋膜炎(Plantar Fasciitis)

依据:患者有足部疼痛,尤其跟痛常见。但本例以内踝区域疼痛、神经麻木症状为主,合并内踝囊肿改变,更倾向于跗管综合征,需排除足底筋膜炎的可能。 - 其他踝部或足部神经卡压性病变

包括周围神经炎或占位性病变(如神经鞘瘤、腱鞘囊肿等);需结合进一步检查排除其他神经源性病变。

三、最终诊断

根据患者的症状(内踝疼痛、足趾麻木、夜间抽筋)、临床体检(Tinel征阳性)、影像学发现(跗管区域囊性病变压迫胫后神经的可能性较大),结合无明显其他系统性疾病史,最可能诊断为:左足跗管综合征(可能由囊性病变如腱鞘囊肿等导致)。

四、治疗方案与康复计划

1. 保守治疗

- 减轻压力与症状管理:建议穿着宽松合适的鞋子,避免长时间站立或负重;可使用足弓支撑或足垫改善足部受力。

- 药物治疗:可考虑使用非甾体抗炎药(NSAIDs)减轻局部炎症与疼痛,需在医生指导下使用。

- 物理治疗:包括超声理疗、局部冰敷或热敷、轻度按摩,以缓解紧张与局部炎症。

- 矫形支具与制动:夜间可考虑使用踝部支具保持良好力线,减轻神经受压。

2. 手术指征

如保守治疗无效或MRI确证明显占位(如囊肿、肿瘤)对神经长期压迫,则可考虑手术减压和(或)摘除囊肿。手术效果与患者年龄、症状持续时间、具体病因等因素相关。

3. 康复/运动处方示例

康复训练应循序渐进地进行,遵循FITT-VP原则:

- 频率(Frequency):每周3-4次,视软组织康复情况灵活调整。

- 强度(Intensity):初期以低强度训练为主,疼痛或不适需及时调整或停止。

- 时间(Time):每次约20-30分钟;可逐渐延长时间至30-45分钟。

- 类型(Type):

- 踝关节关节活动度练习:踝关节画圈、屈伸等。

- 肌力练习:如使用弹力带进行轻度跖屈和背屈训练,注意动作缓慢。

- 平衡及本体感受训练:逐渐尝试单脚站立或平衡板练习,避免过度负重。

- 进阶(Progression):待症状改善后,可适度增加训练难度,如延长训练时间、提高阻力带强度,但需避免足部过度疲劳。

注意事项:若患者出现明显加重疼痛、足部肿胀或夜间更显著的不适,应及时就医或调整训练。

免责声明:本报告为参考性分析,不能替代面对面就诊或专业医师的意见。若有任何疑问,请及时咨询临床医生。

人类医生最终诊断

腱鞘囊肿引起跗管综合征