双块内侧楔骨:在足部创伤患者中的先天性变异。MRI 发现

临床病史

患者出现了中足内侧疼痛,原因是两天前受到钝性创伤。他没有功能性障碍,也无相关病史。

影像学表现

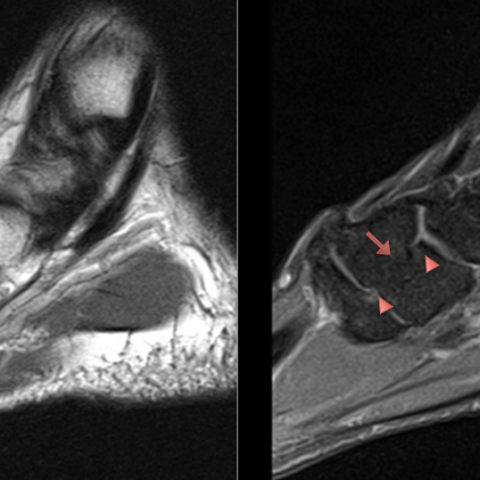

磁共振成像显示与近期创伤相符的软组织水肿(图1),并出现由背侧和跖侧部分组成的完整双区块内侧楔骨。在跖侧段可见皮质下退变性改变并伴有骨质水肿(图2)。

病情讨论

双块状内侧楔骨(BMC)是Lisfranc关节罕见的先天性变异。在人体中,该发现的发生率在尸检研究中为0.3%至2.4% [2, 3]。

内侧楔骨的双分裂是一种分割异常,是由于存在两个未融合的原发性骨化中心(背侧和跖侧部分),并由纤维软骨/软骨性结合处分隔而成。通常,内侧楔骨由一个骨化中心形成。内侧楔骨的骨化始于2岁,在此情况下形成两个骨片 [2, 3]。

双块状内侧楔骨可被归为以下三种已描述的形态学类别之一:

A. 完全性双分裂,其中内侧楔骨分为背侧和跖侧两个上部结构(图1)。

B. 不完全性双分裂,其中两个骨片部分融合,在内侧和外侧表面可见裂隙,以区分背侧和跖侧部分(图4)。

C. 仅分裂远端关节面。

男性略多见,约60%的病例可见双侧性 [4]。

由于骨性结构的重叠,普通X线片的诊断可能具有挑战性,侧位片被证明是最佳视角,此外也建议使用30°侧斜位来辅助诊断 [2, 4, 5]。BMC骨块与第一跖骨之间的关节间隙会形成“E”形裂隙,因此在矢状面/侧位片中可见“E征” [2-4, 6],(图3)。使用CT或MRI等先进的影像技术在精准显示该发现方面有重要作用,分别可采用多平面重建(结合3D虚拟成像)和显示骨髓水肿的可能性 [2-5]。

BMC在多数情况下并无症状,如果出现症状,可能由于高强度运动或直接撞击导致纤维软骨结合处发生炎症/破裂,从而引起足中部慢性疼痛 [2-5]。

其主要鉴别诊断是内侧楔骨骨折,该骨折边缘不规则,通常会将楔骨垂直分裂为前段和后段。单独的内侧楔骨骨折十分罕见,仅在直接创伤后出现 [2-6]。

当BMC出现症状时,治疗方法从矫形器、制动、皮质类固醇注射到包括融合和切除骨片在内的手术干预等不等 [2-5]。

鉴别诊断列表

最终诊断

双块状内侧楔骨

图像分析

完整的双分型内侧楔骨

完全双分裂内侧楔骨

E体征

部分性双分裂楔骨

医学分析报告

一、影像学发现

根据患者的MRI检查(结合所示矢状面和横断面),可见以下主要特点:

- 于足跗骨内侧,可见楔骨区域呈现“二分”形态,表现为内侧楔骨(medial cuneiform)上下两个骨块间存在纤维软骨或软骨样连接,而非完整骨性融合。

- 在矢状位上可出现形似字母 “E” 的关节间隙影像(“E sign”),提示内侧楔骨上、下骨块间存在稳定或半稳定的纤维软骨样结合。

- 无明显骨折线或骨折片;骨小梁连续性基本保持,存在轻度骨髓水肿征象(可能与外伤后局部应力增高及软组织反应有关)。

- 周围关节结构相对完整,无明显肌腱或韧带断裂征象。

二、潜在诊断

- 先天性双分型内侧楔骨(Bipartite Medial Cuneiform,BMC)

- 特点:常由两个原发性骨化中心未融合所致,上下两部分以纤维软骨或软骨连接。多为先天变异,大多无症状;若发生外伤或过度负荷,可出现疼痛。

- 影像学特征:在矢状位上往往表现为“E状”关节间隙;上下骨块边缘规则、光整,无明显骨折交界线。

- 内侧楔骨骨折

- 特点:多为外伤所致,常伴有不规则的骨折线、骨片移位,且常见于前后方向的分离(与BMC的上下分块不同)。

- 影像学特征:骨折处骨皮质可能出现明显断裂线、不整齐或锐利的边缘,常可伴有局部软组织肿胀。

基于本例影像学表现与既往研究报道,先天性双分型内侧楔骨更符合现有影像特征,尤其是骨块轮廓规则及可见“E sign”。

三、最终诊断

综合患者的年龄、症状(轻微疼痛,功能受限不显著)、外伤史(钝挫伤)、影像学所见及无显著骨折移位等因素,最可能的诊断为:先天性双分型内侧楔骨(Bipartite Medial Cuneiform,BMC)。

尽管患者有外伤史,由于影像并未提示典型的内侧楔骨骨折征象,且双分型内侧楔骨可因外伤或高强度负荷而出现轻度症状,因此更倾向于外伤后诱发的先天性BMC症状。

四、治疗方案与康复计划

根据患者目前症状较轻、功能未明显受限的情况,建议采取以下处理与康复策略:

- 保守治疗

- 短期内减少高负荷或冲击性活动,避免加剧软骨连接处炎症。

- 可使用足弓支撑或足部矫形鞋垫,以维持足部力线,减轻局部应力。

- 若疼痛明显,可在医生指导下使用非甾体抗炎药(NSAIDs)或局部激素注射,减少局部炎症反应。

- 短期的踝足支具或弹性绑带固定,可在急性期给与稳定支持。

- 康复训练建议(FITT-VP 原则)

- 频率(Frequency):建议每周进行3-4次康复训练,间隔1-2天让足部得到充分休息。

- 强度(Intensity):初期以低强度训练为主,例如足部关节主动活动、轻度下肢力量训练。注意避免长时间负重或高冲击性动作。

- 时间(Time):每次训练约20-30分钟,根据患者耐受情况逐渐增加。

- 类型(Type):可进行坐姿踝关节活动(跖屈、背伸)、弹力带足部肌力训练(见下方示例),以及下肢核心稳定性练习(如坐姿或站姿平衡训练)。

- 渐进(Progression):随着疼痛缓解、足部力量与稳定性增加,可逐步过渡到更高负重或更长时间的运动。监测疼痛与不适度,必要时调整训练量。

- 范例:在无明显疼痛的前提下,每次可进行:

- 踝关节绕环:顺时针及逆时针各10-15次

- 足部跖屈/背伸弹力带抗阻训练:每组8-10次,做2-3组

- 单腿支撑(根据情况):每次维持10秒,重复5-8次,可在扶墙或借助支撑下完成

- 手术干预

- 仅在症状反复或明显影响功能,且保守治疗无效时考虑,如软骨结合处破裂、反复疼痛等情况。

- 可选择关节融合或摘除其中一块碎片,但需综合评估局部生物力学影响。

特别注意:因患者年龄较大,应同时关注骨质情况(是否存在骨质疏松等),在力量训练与负重运动时务必循序渐进,避免过度应力集中。

免责声明:本报告仅基于现有检查和信息作出分析,不能替代线下面诊或专业医生意见,如有疑问或症状加重,请及时就医或进一步检查。

人类医生最终诊断

双块状内侧楔骨