一名40岁的女性患者出现复视和头痛。

实验室检查结果显示

血红蛋白(Hb):9 g/dL

血清钙水平:15 mg/dL(临界偏高)。

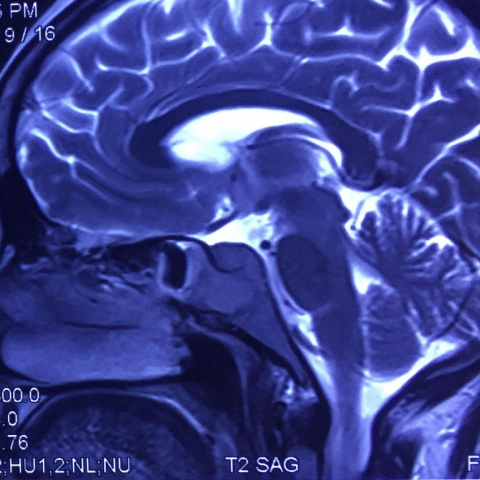

MRI脑部:

在斜坡前部可见异常信号强度病灶,向双侧鞍旁区延伸,累及双侧海绵窦。

在T1加权像上呈等信号,在T2加权像上呈低信号。

增强后显示病灶均匀强化。

在双侧下颌骨升支可见类似特征的强化软组织病灶。

PET扫描:

可见多发高代谢病灶,累及轴向及附肢骨骼(最大SUV:18)。

CT扫描引导下Tru-cut活检:

取自胸椎左侧椎旁软组织。

送检进行组织病理学检查。

多发性骨髓瘤是老年人群中最常见的原发性骨恶性肿瘤。最常受累的年龄段为40-80岁 [1]。

它是一种由浆细胞(B细胞)引起的疾病,与骨髓浸润及单克隆免疫球蛋白的过度产生相关。

该病的常见临床表现为全身乏力、骨痛、病理性骨折或神经压迫症状。

主要的血液学检查包括全血计数,常可见贫血。

进一步检查可采用电泳,显示单克隆免疫球蛋白(M蛋白)增高。

放射学检查用于分期和预后评估。

X线的典型发现包括:全身骨质疏松,伴有多个界限清晰的“打孔样”溶骨性病灶,周围无硬化缘,累及中轴骨和四肢骨。然而,约10-20%的全身骨骼检查并未显示异常 [2],且难以与其他原因(如年龄相关、激素使用或饮酒导致)的骨质疏松相区分。因此,在现代医学中,为了分期或评估并发症,越来越多地使用CT扫描、MRI和PET-CT等横断面影像检查。

多发性骨髓瘤的CT表现包括骨质疏松和溶骨性病灶,可伴或不伴软组织成分。CT在检测骨折风险方面具有优越性,同时也可用于活检引导。但由于辐射剂量较高,其应用受到一定限制。

MRI在早期诊断骨髓改变方面具有重要价值,尤其是在X线或CT尚未显示溶骨性病灶时。如今,它已成为检测椎体及椎体外骨骼局灶性或弥漫性受累的最敏感影像学方法 [3, 4]。典型的多发性骨髓瘤病灶在T1加权像上呈低信号,在T2加权像上呈高信号。增强后可见骨质病灶及骨外软组织的均匀强化。然而,有时在T2加权像上呈低信号,这取决于10-50%的浆细胞含量 [5]。MRI的主要优势在于无辐射暴露,因此可用于随访成像。

在FDG-PET上,多发性骨髓瘤显示出高代谢活性。由于其能够检测代谢活性、髓外病变以及其他不归因于多发性骨髓瘤的继发性病灶,它在多发性骨髓瘤的分期和预后评估中具有重要作用 [6]

主要提示:当发现中轴骨和四肢骨多发溶骨性病灶并累及下颌骨时,应首先考虑多发性骨髓瘤。

多发性骨髓瘤

基于患者提供的头颅MRI、胸部CT及PET-CT图像,可见以下主要影像学特征:

实验室结果显示患者血红蛋白(Hb)下降(9 g/dL),血清钙含量(15 mg/dL)明显升高(临床上通常认为>14 mg/dL 为重度高钙血症),结合头痛、复视等临床症状,提示全身性疾病累及颅底导致颅神经受累的可能性。

根据上述影像学表现及患者的实验室和临床症状,可能的诊断或鉴别诊断包括:

综合患者临床表现(贫血、头痛、复视),实验室指标(显著高钙血症、血红蛋白下降),以及影像学特征(多发溶骨性骨质破坏、骨髓浸润征象)和对电泳及骨穿结果的提示,最可能的诊断为:

多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma)。

若仍存在疑问或特殊分型需要,可进一步行骨髓穿刺活检以及免疫固定电泳、游离轻链检测等以明确诊断并评估分期。

(1)治疗方案

(2)康复与运动处方

本报告为基于所提供的有限信息所作的参考性医学分析,不能替代专业的面诊和医生意见。具体诊治和康复方案仍需结合患者临床实际情况并在专业医生指导下进行。

多发性骨髓瘤