一名15岁男孩,无任何既往病史,因背痛、行走困难及排尿障碍来到急诊科。神经系统检查显示双下肢轻瘫及左下肢肌阵挛,并伴有T10水平以下的感觉减退。

对胸椎进行了对比增强MRI和CT检查。

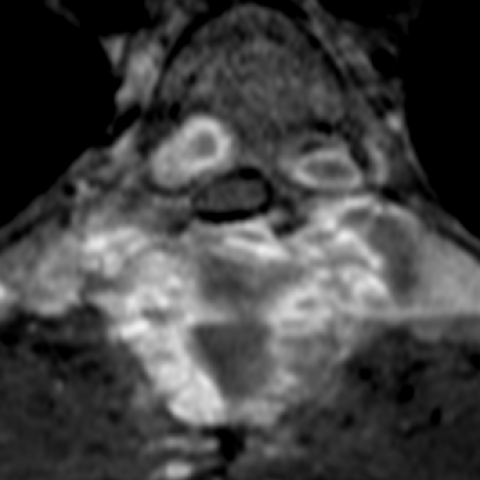

MRI显示在T5、T6后弓处可见异质性多分隔囊性病灶,累及T5椎体并对邻近脊髓产生占位效应。该病灶内存在多个具有液-液平面的腔隙,在T1加权像(图3)上呈低信号,在T2 FAT SAT加权像(图1和2)上呈混合低高信号。本研究的增强序列(T1 FAT SAT GD,图4)显示这些具有液-液平面腔隙的边缘强化。

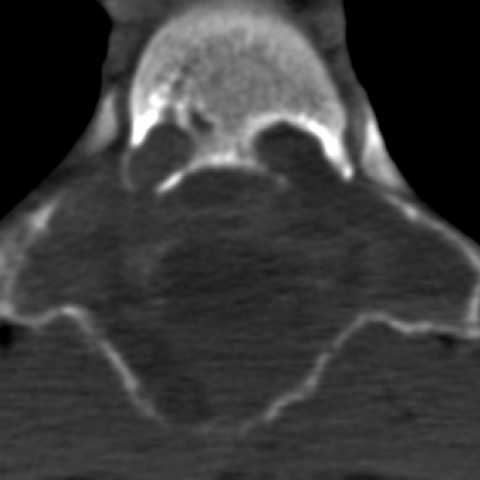

CT显示在T5、T6后弓存在扩张性多分隔溶骨性病灶,伴外围钙化(图5),注射对比剂后可见腔隙边缘强化(图6)。检查还提示病变起源于骨膜下,并继发累及骨皮质。

动脉瘤样骨囊肿(ABC)是一种来源不明的良性骨病变,最早由Jaffe和Lichtenstein于1942年描述。它是一种相对少见的病变,占原发性骨肿瘤的1.4%–2.3% [1]。脊柱在3%–20%的病例中受累 [1]。

虽然是良性,但是ABC具有急性生长的潜力,可引起大量肿胀和疼痛,同时干扰生长板、导致病理性骨折以及神经系统症状。

ABC主要发生于生命的前二十年,但可见于任何年龄,且女性略占优势 [2]。

在29%–35%的病例中,可以发现先前存在的病灶。最常见的是巨细胞瘤、成骨细胞瘤、血管瘤和软骨母细胞瘤。

颈椎在22%的病例中受累,胸椎在34%,腰椎在31%,骶骨在13% [3]。脊柱受累通常在后部构造,但也常延伸至椎体 [3]。

从组织学上看,ABC通常表现为血液填充的囊性空间,被含有梭形细胞基质、破骨样巨细胞以及成骨或骨生成所分隔。所有组织成分中缺乏异型增生,这也有力地否定了恶性肿瘤的可能 [1]。

CT和MRI成像通常显示病灶界限清晰,内部有分隔并在注射后增强。Hudson等人 [4] 指出,在35%的ABC中可见液-液平面。液-液平面提示有出血和沉降,在MRI上表现更为明显。由于高铁血红蛋白,T1像上信号可增高。

文献中提出了不同的治疗方法,例如术前选择性动脉栓塞、瘤内切除刮除、植骨、局部药物注射(激素和降钙素)以及放射治疗 [1, 2]。

在我们的病例中,动脉瘤样骨囊肿首先通过动脉栓塞进行治疗,随后进行了硬化治疗。两个月后完成了包括T3-T8背侧椎弓根内固定融合在内的全切除手术。术后12个月进行MRI检查,未发现残留病变。

尽管ABC是良性病变,但仍需注意其可局部侵袭(例如,引起脊柱受压),并且切除后有文献报道复发率可高达50% [2]。

动脉瘤样骨囊肿

从提供的MRI及CT图像可见椎体后方及椎弓根区域存在明显的膨胀性骨质病变,呈囊性改变,内部可见分隔结构并伴有多房性特征。部分MRI序列上可见不同信号的液-液平面(fluid-fluid levels),提示囊内出血并可能有分层沉积。病变边界相对清晰,可见一定的骨性膨胀,对周围骨皮质有侵蚀并轻度外凸至椎管内,造成相应的脊髓受压表现。周围软组织可见不同程度的肿胀,但无明显实质性肿块信号。

病灶位于胸椎(T3-T8)后方结构及部分椎体,可见邻近椎管局部狭窄,符合临床上所见的脊髓受压体征,包括双下肢无力、行走困难和可能的膀胱功能障碍。

结合患者青少年发病、MRI及CT所示典型膨胀性溶骨病变并伴有液-液平面,以及手术/病理所示的血性囊腔、病理性骨组织及多核巨细胞等特征,可明确诊断为动脉瘤样骨囊肿(Aneurysmal Bone Cyst,ABC)。

在术后或治疗稳定期,康复训练重点在于加强脊柱稳定性、改善下肢力量及恢复正常的行走姿势。需遵循循序渐进和个体化原则,遵守FITT-VP(频率Frequency、强度Intensity、时间Time、类型Type、进阶Progression、个体化Individualization)的康复原则,建议方案如下:

在康复过程中,应密切关注疼痛、麻木或肌力下降等症状。若出现明显不适或神经症状加重,应及时复诊调整方案。

免责声明:此报告为基于提供资料的参考性分析,不能替代线下面诊或专业医师意见。具体诊断与治疗方案应结合实际情况,并在专业医生指导下进行。

动脉瘤样骨囊肿