一名26岁的男性住院医师,右手拇指、食指和中指在过去一个月中出现感觉减退和疼痛。在进行需要持续手部活动的运动(如羽毛球)时,症状加重。检查显示正中神经分布区感觉减退。

最初,为右腕建议进行X线检查,但未见明显异常(图1)。

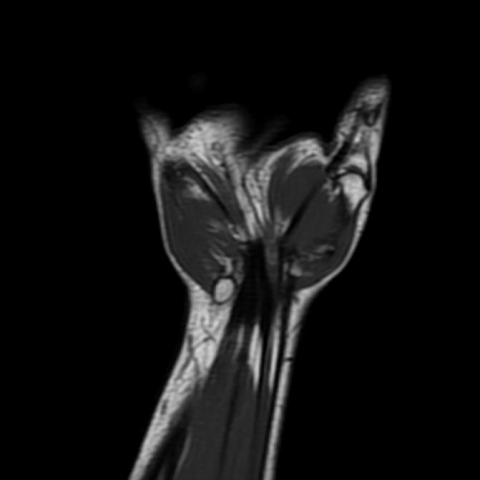

随后进行了右手及腕关节的磁共振成像(MRI)检查,结果显示在正中神经腕管区出现约 10 x 5 毫米大小的神经内病灶,并伴有病灶内出血。该病灶在 T1W 序列中呈等到高信号,在 T2W 及 STIR 序列中呈高信号(图2、3、4)。在梯度回波图像中可见病灶内开花样改变,提示病灶内出血(图5)。增强扫描后,病灶表现出明显的异质性强化(图6)。

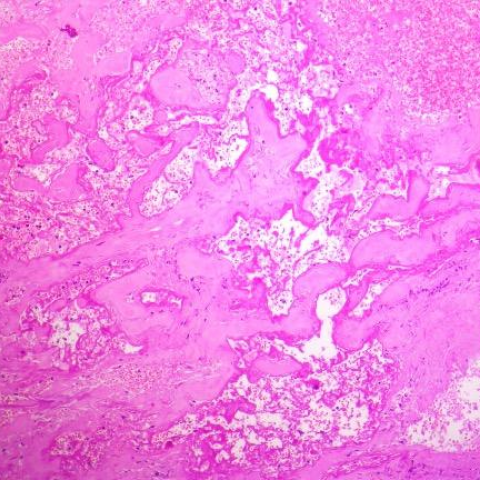

组织病理学检查发现该病灶由相互交通的扩张静脉通道组成,这些通道被薄纤维间质分隔(图8)。病灶中还可见中到大型空腔结构,由单层扁平内皮细胞衬里,腔内可见红细胞 [2](图9)。Verhoeff-van Gieson 弹力纤维染色为阴性(图10)。因此,确认为正中神经的神经内静脉畸形 [1]。

正中神经的静脉畸形并不常见,截至目前仅报道了两例 [1, 3]。这些病例表现出腕管综合征的特征 [1]。

静脉畸形由衬有单层内皮的静脉和小静脉团块组成 [2, 4],它们往往易于形成血栓,常导致形成对静脉畸形具有典型意义的静脉结石 [5]。

彩色多普勒超声是首选的诊断方式。MRI 检查用于评估病变范围 [5, 6]。然而,常规 MRI 在识别小而深的静脉畸形时敏感度不高。在此情况下,血管造影可能有所帮助 [7]。

病变的位置和范围决定了治疗策略 [1, 5]。冷冻疗法、硬化疗法和激光疗法可用于治疗静脉畸形,但对于神经内静脉畸形疗效有限 [1]。外科手术仍然是首选的治疗方法 [1]。

在本例中,患者接受了手术。手术探查时发现,正中神经内存在蓝色病变并伴有出血灶(图 7)。采用显微外科切除的方法完整切除病变,且未损伤神经纤维 [1]。术后未观察到任何正中神经受压症状。

正中神经的神经内静脉畸形 [1].

1. X线(腕关节正侧位):骨质未见明显破坏或异常增生,关节面关系正常,未见明确骨折征象或脱位。软组织轮廓整体无明显异常增厚或钙化影。

2. MRI(腕部/前臂横断面及冠状面序列):于右侧腕管及其近端区域可见局灶性信号异常。该病变在T1加权像上多呈中等或稍低信号,在T2加权像上呈较高信号,局部可见内部信号不均,提示血管性或包含血栓等混杂信号表现。病变范围与正中神经走行相符,局部可见轻度对神经结构的压迫。未见明显骨质浸润,邻近肌肉亦无大范围受累迹象。

结合患者病史、临床症状及影像呈现的血管性特征,上述三种诊断均有可能,其中血管性病变需高度重视。

在结合患者年龄(26 岁)、慢性麻木痛感、运动时加重症状、手术所见以及病理提示“静脉畸形”特征等综合因素,确诊为 正中神经内的静脉畸形(静脉血管瘤样病变)。

由于其解剖位置特殊、病变局限且累及神经束,故而出现正中神经相应感觉和运动症状。

患者在术后及症状缓解后,可逐步恢复腕部和手指功能锻炼。需遵循FITT-VP原则(频率Frequency、强度Intensity、时间Time、类型Type、进阶Progression及个体化Individualization):

在康复训练全过程中,应时刻注意痛觉、酸胀感和局部肿胀的变化。若出现明显肿胀或神经症状复发,应及时就医并调整康复计划。

本报告为参考性医学分析,仅用于提供一般性信息和建议,不能替代线下的面诊及专业医生的个体化指导。若有任何疑问或症状加重,请及时就医并获得专业意见。

正中神经的神经内静脉畸形 [1].