侵袭性椎体血管瘤

临床病史

男性患者,44岁,无重大既往病史。因慢性腰坐骨神经痛伴双下肢感觉异常而就诊。

影像学表现

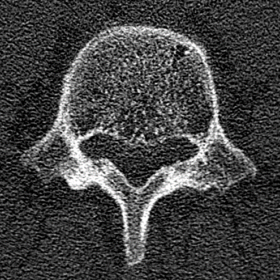

在腰椎侧位片上未见明显异常。CT 的轴面显示 L5 整个椎体受累,并可见多个点状灶,呈“盐和胡椒”(salt and pepper)样(图 1)。在矢状面和冠状面重建图像中,可见密集与透亮的交错条带,呈“棒状”(bars)外观(图 2a、2b)。在 MRI 中,T1 和 T2 加权像以及脂肪抑制序列(STIR)均显示较高信号,提示病变累及整个 L5 椎体,突破其后壁并侵入椎管超过 50%,压迫此水平的下降和发出神经根(图 3a-c)。

病情讨论

椎体血管瘤是常见的病变,在大约10%的尸检中可以观察到。通常它们是偶然发现而不产生症状。它们并不构成真正的肿瘤,而是由椎骨中胚层胚胎组织被分离而形成的先天性异常[1, 2]。

在极少数情况下(占所有椎体血管瘤的1%),它们会引起症状,这就被称为侵袭性血管瘤。其特征包括骨的膨胀、椎体外延伸、局部血流的改变,并可能导致病理性骨折,伴随神经功能缺损/神经系统症状[1, 2]。最常受影响的椎体是胸椎。在影像学检查中,平片可见受累椎体的放射性透亮;在CT的轴面上呈现“盐和胡椒”样点状表现,而在矢状面上则呈现细梁状。在MRI中,信号由分布于骨小梁间的脂肪和血管组织共同产生,其信号强度取决于各自含量的比例。侵袭性血管瘤通常含有更少的脂肪以及更多的血管间质[1, 2, 3]。使用对比剂时,它们往往会非常明显地强化,因此可能与转移瘤相混淆[4],但结合前面提到的其他影像学特征,可以做出诊断,从而避免患者的焦虑以及不必要的治疗。

治疗可以采用手术,尤其对于大型病变;也可使用放射治疗;或者通过介入放射学的技术,例如硬化或血管栓塞术,或者经皮椎体成形术,注入半液态的骨水泥,其在发生固态聚合过程后为椎体提供机械支撑,从而改善疼痛并降低骨折风险[2, 3]。对于我们的患者,采用了这一最后的技术并取得了令人满意的结果(图4)。

鉴别诊断列表

最终诊断

侵袭性椎骨血管瘤

图像分析

CT(计算机断层扫描)

CT(计算机断层扫描)

核磁共振成像

椎体成形术

医学影像分析报告

1. 影像学发现

根据所提供的CT与MRI影像,可见下腰椎(图像中以L4或L5椎体为主)的椎体内部呈现典型“盐与胡椒(salt and pepper)”或“网格状”密度改变。矢状位可见垂直条纹样改变,部分区域显示相对增粗的骨小梁结构。MRI序列上,椎体内T1和T2信号均有较高成分,提示脂肪成分与血管腔隙并存。同时,局部有轻度膨胀改变,病灶向椎体周围小范围突出,但未见明显椎体压缩性骨折。结合临床症状(慢性腰腿痛及双下肢感觉异常),提示该椎体病变与神经刺激有关。整体影像特征非常典型地符合“椎体血管瘤”的特点。

2. 潜在诊断

-

椎体血管瘤(Vertebral Hemangioma)

原因:此类病变多为先天或发育异常所致,椎体内血管组织增生;常见于胸椎和腰椎。典型影像学特征包括CT上“盐与胡椒”或“花斑样”密度,MRI上脂肪和血管组织所致的高信号。若呈侵袭性,可出现椎体膨胀、软组织受累及神经症状。 -

椎体转移瘤

原因:常见于恶性肿瘤转移至椎体;在CT或MRI上也可呈现异常密度或信号,但通常伴随明显骨质破坏或软组织肿块。若增强扫描时出现明显强化,需考虑转移性病变。但其影像表现往往缺乏血管瘤所特有的骨小梁花纹特征。 -

多发性骨髓瘤

原因:血液系统恶性肿瘤,可累及椎体呈“打孔样”改变,但与椎体血管瘤在CT和MRI表现上存在一定差异,通常缺乏典型的“网格状”或“盐与胡椒”征象。

综上所述,基于影像学表现及患者慢性腰痛合并坐骨神经症状,最符合的诊断倾向于椎体血管瘤,其中可能存在局部侵袭性特征,导致神经受累症状。

3. 最终诊断

结合患者年龄(44岁)、慢性腰腿痛伴双下肢感觉异常,以及影像学典型的“椎体血管瘤”表现,最终诊断为:

“腰椎椎体血管瘤(具有侵袭性特点)”

鉴于该患者已有临床症状并经影像证实存在一定程度的扩张/侵袭性改变,所行经皮椎体成形术(椎体内注射骨水泥)在缓解疼痛与稳定椎体方面取得了满意效果。

4. 治疗方案与康复计划

治疗策略综述:

- 对于小且无症状的椎体血管瘤,一般无需治疗,定期影像随访即可。

- 对于存在疼痛、神经压迫或病灶较大的侵袭性血管瘤,可行以下治疗:

- 经皮椎体成形术(椎体内注射骨水泥)以稳定椎体并减轻疼痛。

- 放射治疗,可在无法手术或病灶扩大时考虑。

- 外科手术切除,适用于严重侵袭或出现椎体重度不稳、神经功能损害时。

- 神经系统受累明显时,可配合神经减压或其他介入治疗(如血管栓塞)。

康复/运动处方建议:

考虑到患者已接受经皮椎体成形术,术后应兼顾椎体强化与减轻疼痛,故康复计划需循序渐进,并注重安全性:

- 早期恢复阶段(术后1-2周):

- 主要目标是减轻局部疼痛与炎症,避免过度负重和剧烈活动。

- 鼓励患者在床上做基本的踝关节、膝关节主动活动,以促进下肢血液循环。

- 在医生或物理治疗师指导下逐步下地行走,时间由短到长(如每日2-3次、每次5-10分钟)。

- 强化阶段(术后2-6周):

- 可逐步增加核心肌群(腰腹部、骨盆区)和背部肌群的肌力训练,如平板支撑或骨盆抬举,但需从简易动作开始,配合支具或在安全环境下进行。

- 保持低冲击有氧运动,如游泳或椭圆机练习,每周3-4次,每次20-30分钟,强度保持在中低强度(如自感心率略有增加但不会过度喘息)。

- 持续巩固及功能提升期(6周后):

- 在无明显疼痛的情况下,可循序渐进地加入轻度负重训练(如小重量哑铃深蹲、坐式划船等),每周2-3次,避免腰部过度负荷。

- 可增加腰背肌耐力练习,如超人式(俯卧对侧手脚抬起)等,每次12-15次1组,每日1-2组,逐渐增加至2-3组。

- 若出现任何不适(疼痛加剧或下肢麻木感增强),应立即停止并回诊复查。

以上康复训练计划需依据患者具体恢复情况进行个体化调节,遵循FITT-VP原则(频率、强度、时间、类型、进度与个体化)。若患者本身合并其他疾病(如骨质疏松、心肺功能不佳等),应在专业医师或康复师指导下调整训练内容与强度。

免责声明:本报告为基于有限临床与影像资料所作的参考性分析,无法替代线下面诊或专业医生的诊疗意见。最终诊断及治疗方案应结合患者完整的病史、体格检查及实验室/病理学结果,由临床医师综合评估后确定。

人类医生最终诊断

侵袭性椎骨血管瘤