一名57岁的男性患者,左侧大腿中段有一个被忽视的皮下肿块近两年,近期出现肿块表面皮肤变化,包括溃疡和持续出血。

MR序列显示在左侧大腿中段后外侧皮下可见一个界限清晰的卵圆形肿块,大小为33/41/55 mm(横/前后/头尾径),伴有周围皮下组织轻度水肿性浸润。该病灶在T1WI(与肌肉比较)上呈中等信号,在T2WI/STIR上呈高信号;增强扫描可见中度不均匀强化,提示肿瘤内坏死。增强扫描还可见与其下方的股二头肌及髂胫束之间的解剖分离平面。

皮肤隆突性皮肤纤维肉瘤(DFSP)是一种罕见的真皮肿瘤,年发病率为每百万人0.8至4.5例,最常见于30-40岁的成年人,且无明显性别差异。其转移率较低,但具有显著的亚临床局部侵袭性特征。 [1,6]

临床上,DFSP通常表现为无症状、缓慢生长的红棕色硬斑,最终可发展出多个结节。罕见情况下会发生溃疡和出血,如本例所示。DFSP具有顽固的生长模式,伴随深层突起,临床检查难以评估,因此影像学检查尤为重要。 [2,3]

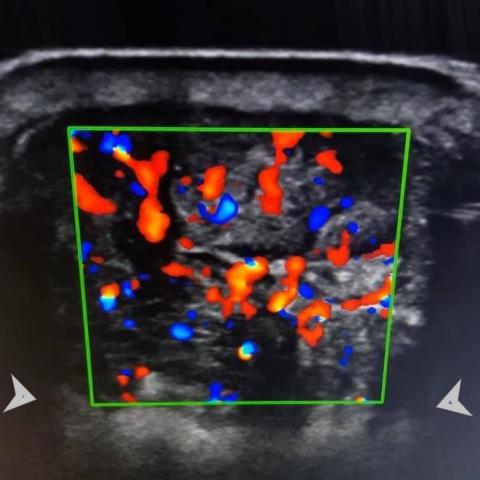

在影像学检查中,DFSP通常表现为涉及皮肤和皮下组织的边界清晰的结节性肿块。超声在此类浅表肿块的初步评估中至关重要:可描绘其大小、结构(实性或囊性)、血管情况、可压缩性以及范围。由于其可及性、便携性和低成本,超声常被用作初始影像学检查手段。 [5]

在我们的病例中,该病灶表现为不均匀低回声的实性肿块,并有显著的后方声增强,这使得难以评估其深部界限。因此,下一步进行了MRI检查。

CT显示其软组织密度值。MRI上,该病灶在T2加权像和PD序列上呈高信号,在T1加权像上呈低信号,并在脂肪抑制序列上得到抑制。由于肿瘤可能出现坏死或囊性变,在CT和MRI上均可观察到肿块不均匀的对比增强。 [2,4]

对于治疗策略而言,重要的一点是肿瘤是否侵及邻近结构。我们病例中的MRI显示其与肌肉组织之间存在解剖间隙,这对完整切除并降低复发风险是有利的,因此合理地选择了手术切除肿块,并进行术后组织病理学检查。

由于影像学检查并不具有特异性,无法将DFSP与其他软组织肉瘤完全区分开来,因此组织学检查才是唯一的最终诊断方法。 [4]

免疫组化检查在其他肿瘤的鉴别诊断中也起到决定性作用。 [3]

考虑到其较高的局部复发率,手术治疗是主要手段。

DFSP通常源于真皮,并有向深部结构浸润的趋势。在本例中,肿瘤局限于皮肤和皮下组织,但存在溃疡和坏死性改变。当面对具有此类临床和影像学特征的浅表肿瘤时,即使伴有罕见的并发症,也应将DFSP纳入鉴别诊断的考虑范围。

已获得患者签署的书面知情同意书用于发表。

该病变经组织病理学证实为隆突性皮肤纤维肉瘤。

根据提供的超声和MRI检查结果,病灶位于左大腿中部皮下组织,整体呈实性、不规则形态,可见以下特点:

整体讨论显示,该病变局部浸润性生长,且与周围组织关系密切,皮肤表面可见溃疡和出血改变。

结合患者病史(57岁男性,左大腿皮下肿物长期存在且近期出现皮肤破溃和出血)及影像学表现,可考虑以下鉴别诊断:

在综合患者年龄、肿物长期存在、近期皮肤破溃出血,以及影像上呈皮下浸润性生长、MRI信号特征等因素,并结合文献报道与临床表现来看,最可能的诊断为皮肤隆凸型皮肤纤维肉瘤(DFSP)。鉴于该疾病最终诊断需结合病理及免疫组化结果才能确立,故仍需进一步的术后组织学及免疫组化检查以明确诊断。

在手术切除和治疗完成后,患者的康复训练计划可参考以下原则:

康复全过程中,应结合患者一般状况,比如有无其他基础疾病(心肺功能不佳或骨质脆弱)等,调整运动强度和范围,确保安全、个体化训练。

本报告基于现有影像及临床信息进行的参考性分析,不能替代线下面诊及专业医生的确诊与治疗建议。患者应结合个人病史、手术及病理结果,遵从专科医师的指导进行下一步诊治。

该病变经组织病理学证实为隆突性皮肤纤维肉瘤。