由拉伸诱发的双侧肱三头肌长头运动性横纹肌溶解症

临床病史

一名24岁的男性在坐在椅子上时将双臂伸到头后方后,突然出现双侧无痛性上臂肿胀。他经常去健身房,前一天主要进行了腿部锻炼。他没有任何近期增加手臂运动量或出现外伤的病史。

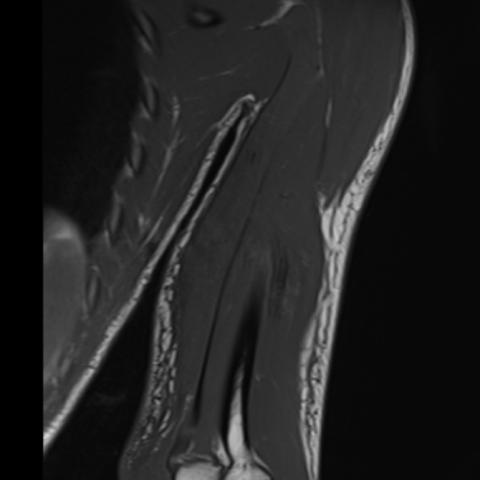

影像学表现

他的上肢磁共振成像(MRI)显示三头肌长头出现双侧对称性水肿。未见缺损或脂肪萎缩(图1和图2)。

在进行MRI之前,最初因担心可能存在血管闭塞而进行了胸部X线检查及上肢CT血管造影(未显示),结果均正常。

由于水肿原因不明,因此进行了核医学淋巴显像检查,结果显示双侧淋巴引流正常(图3a和图3b)。

病情讨论

肌肉水肿在MRI上是一种可见于肌炎和横纹肌溶解症的非特异性表现。横纹肌溶解症是一种已充分描述的综合征,由直接的肌细胞损伤或细胞能量耗竭导致细胞电解质失衡,从而引起肌纤维坏死,并将降解产物(包括肌红蛋白、电解质和肌酸激酶[CK])释放到循环系统中。它可能引起潜在的危及生命的后果,包括急性肾损伤和筋膜间隔室综合征[1]。

任何导致肌肉损伤的因素都可能引起横纹肌溶解症,包括运动过度、创伤、酒精、病毒、自身免疫、药物、药物反应或其他更为罕见的原因[2,3]。

诊断需要明显升高的CK值(>10,000 IU/L)以及相关体征和症状的综合表现,包括非凹陷性水肿、疼痛、恶心以及深棕色尿或少尿[4,5]。

在我们的病例中,检查发现双上肢广泛的皮下水肿,无皮疹或神经功能缺损。血清CK显著升高(>14000 IU [正常范围 <300 IU])。患者全身状态良好,未发现其他生化异常,影像学提示淋巴回流正常。尿液分析正常。鉴于他体格极好且活动量大,运动史显示他最近并未超出自己的正常运动范围。

在有限分布内出现对称性的横纹肌溶解症并不常见,通常应提高对非典型肌炎的警惕,包括炎性和自身免疫性的原因,如多发性肌炎、嗜酸性粒细胞性肌炎、重叠性肌炎或皮肌炎[1]。在这位患者的病例中,肌炎抗体扩展筛查和嗜酸性粒细胞计数均正常。结合无肌无力及无其他合并症(如结缔组织病),罹患重叠性肌炎等炎性肌炎的可能性降低。皮肤无变化也排除了皮肌炎的可能性。

其他常见的横纹肌溶解症诱因(包括近期外伤、酒精、非法药物、药物和感染)也被排除。无相关家族史提示先天性肌病的遗传易感性。

对患者进行静脉补液和休息治疗。他恢复迅速,入院48小时后CK值降至<3500 IU,2周后复查时恢复至194 IU。保守治疗取得显著改善,这进一步降低了潜在炎性肌炎(通常采用糖皮质激素治疗)的可能性。鉴于病情改善迅速,认为无需进行活检。他拒绝进一步的MRI以确认影像学异常的消失。

过度用力仍然是肌肉损伤最常见的原因之一,通常发生在相对较大的运动量或在特定环境下即使轻微运动也可能导致损伤。其他因素也可发挥作用,包括水分摄入不足和环境温度升高。重复的离心性肌肉活动也被认为具有更高的运动性横纹肌溶解症风险,这是由于过度的张力导致结构性细胞损伤[6]。在本病例中,通过拉伸导致肌纤维过度延展,可能引发了肌纤维损伤,诱发快速的横纹肌溶解症。

局限性运动性肌炎很少见,但在个体’s基线能力之上进行显著剧烈运动时也曾在数次文献中被报道[7,8]。在过度用力后,肱三头肌长头出现单侧发病的情况也有报道,但更为罕见[9,10]。肱三头肌长头的双侧横纹肌溶解症极为罕见。此前仅在一次强烈运动后被报道过[11],从未出现过如此轻微运动引起的病例。

该病例强调了健康成人在无基础病变或其他常见诱因的情况下,仅因轻微活动就发生局限性运动性横纹肌溶解症的可能性。一旦排除其他鉴别诊断,需及时补液和监测肾功能,以降低潜在的发病率和死亡率[1]。

已获得患者书面知情同意用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

双侧肱三头肌长头运动性横纹肌溶解症

图像分析

左上肢磁共振成像

右上肢磁共振检查

双上肢淋巴显像正常

影像学发现

根据所提供的双上肢MRI图像,可见:

- 在T2加权及相关水敏感序列上,双侧肱三头肌长头及周围软组织明显信号增高,提示肌肉水肿。

- 未见明确的软组织占位病灶或骨质受侵迹象。

- 局部肌肉边界尚完整,无明显肌腱断裂或骨折征象。

- 联合淋巴管造影检查(如图示)亦未见明显淋巴回流障碍。

综合上述影像表现,主要强调双侧上臂肌肉的弥漫性水肿改变,暗示急性或亚急性肌肉损伤过程。

潜在诊断

基于患者的临床表现(双侧上臂突然肿胀、疼痛不明显、既往有运动习惯但近期并无过度负重训练)以及影像学所见,可能的诊断包括:

- 运动性横纹肌溶解(Exertional Rhabdomyolysis)

- 肌肉在急性过度拉伸或超强训练下出现损害,MRI可见明显T2高信号改变。

- 常伴随CK显著升高(本例>14000 IU),为该病重要标志。

- 炎症性肌病(Myositis,如多发性肌炎、皮肌炎等)

- 临床常表现为对称性肌无力、CK升高,影像学也可出现肌肉水肿。

- 本例中无典型皮肤改变,无明显肌无力症状,且相关抗体与外周血嗜酸性粒细胞计数正常,降低了此诊断的可能性。

- 感染性或药物相关肌炎

- 通常伴随发热、局部疼痛或系统症状;或有药物使用史。

- 本例中无明确感染征象,亦无相关药物或毒物暴露史。

最终诊断

结合患者年轻、体格健壮、CK极度升高(>14000 IU/L)、双侧上臂肌肉水肿以及未发现其他明显诱因的情况,最可能的诊断为:

双侧局限性运动性横纹肌溶解(Exertional Rhabdomyolysis)

该诊断亦与MRI影像学(局部肌肉T2异常高信号)相符,且经短期保守治疗后,CK值及临床症状迅速改善,更加支持此结论。

治疗方案与康复计划

治疗策略

- 急性期管理:主要以支持治疗为主,包括静脉补液、维持电解质平衡,并监测肾功能以防止急性肾损伤。

- 药物治疗:

- 一般无需糖皮质激素,如无炎症性肌病等合并症可不使用糖皮质激素。

- 根据病情严重程度,可酌情使用镇痛或肌肉松弛剂以改善不适症状。

- 随访观察:当CK下降至接近正常范围,同时无肌痛或肿胀加重,即可考虑进入康复或日常活动阶段。

康复及运动处方

在症状缓解、急性期度过后,应循序渐进地恢复日常活动和训练。可参照以下FITT-VP原则:

- Frequency(频率):每周2-3次低强度下肢及核心肌群训练,逐步重启上肢练习。

- Intensity(强度):初期以自体重练习或极轻量阻力训练为主,保证无明显疼痛再逐步加量。

- Time(时间):每次运动20-30分钟起步,根据体力和症状恢复情况,可逐步延长至30-45分钟。

- Type(方式):建议先进行低冲击有氧运动(如游泳、椭圆机),再加少量上肢力量练习,避免过度拉伸或离心收缩。

- Volume(总量):根据个体恢复速度,先保证动作规范和安全性,再逐步增大小肌群和大肌群的训练量。

- Progression(进阶):每2-4周视情况增加阻力或运动时间10-20%,如出现明显酸痛或水肿,应及时调整方案。

由于本例曾出现肌肉急性损伤,应特别注意补水及监测疲劳程度,防止复发或再次过度牵拉。

免责声明:本报告仅基于提供的病史与影像信息进行参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的意见。如有任何疑问或病情变化,务必及时就医并听取专科医生建议。

人类医生最终诊断

双侧肱三头肌长头运动性横纹肌溶解症