地诺单抗治疗的骨巨细胞瘤的放射学特征

临床病史

一名35岁男性因右腕剧烈疼痛和肿胀被收治入本院急诊病房。肿胀起初缓慢发展,但在最近几周迅速进展且疼痛加重,促使患者就诊。未报告任何外伤史。

影像学表现

前臂和腕部的X线检查显示右侧桡骨干骺端/骺部存在一个约10cm的溶骨性膨胀性病变,侵压并侵蚀尺骨外侧皮质表面。病变边界不清,过渡区相对较窄。尽管外观呈侵袭性,但未见明显骨样基质或骨膜反应(图1)。

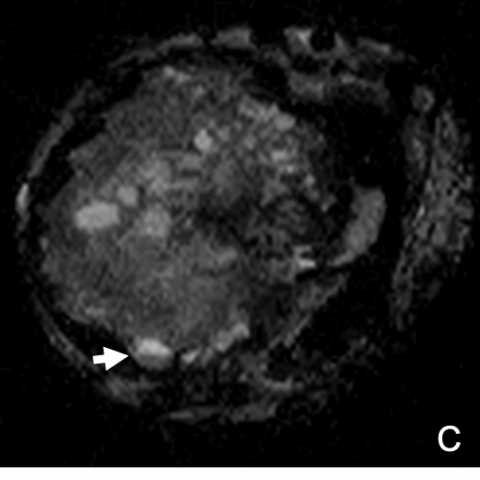

为了更好地评估肿瘤及其与邻近结构的关系,进行了MRI检查。肿瘤主要为实性,在T1SE(图2A)和T2SE序列上呈中等信号,内部可见囊性区域(图2B),部分可见液液平面(图2C)。

由于该病变被认为外科处理难度较大,在手术前对患者进行了地诺单抗治疗。后续X线检查(图3-4A)和CT(图4B)显示病变发生显著矿化,现在具有清晰且锐利的硬化边缘。病变大小并未见明显减小。

病情讨论

该病灶接受了粗针活检,并证实了此前所怀疑的骨巨细胞瘤(GCT)诊断。 确诊需要组织学证据[1]。 骨巨细胞瘤通常发生在生长板闭合后,发病高峰在第3rd十年[2]。骨巨细胞瘤通常是良性肿瘤,但局部复发常见(可高达60%)[3]。

已有报道指出可出现转移(尤其是肺部)及肉瘤样转变,但非常罕见。组织学上,该肿瘤的特征是在单核基质细胞背景中有巨细胞存在,并由于核因子-κB配体(RANKL)的激活而导致破骨细胞活性增加[2,4]。

这些病变往往偏心地位于干骺端/骺端区域,靠近关节面。最常见的影像学表现是具有清晰的、无硬化边缘的溶骨性病变。有些病灶会呈现更具侵袭性的外观,包括皮质变薄、膨胀性重塑或皮质破坏,正如我们本例所示。MRI的典型信号特点包括T1加权像上的低信号、T2加权像上的高信号,以及在注射顺磁性对比剂后实性成分的增强。一个代表骨硬化或假包膜的低信号强度边缘是常见征象。可观察到液-液平面,与动脉瘤样骨囊肿(ABC)成分相关。这些成分在骨巨细胞瘤中常见(约14%),并在明显时会导致更具侵袭性的影像学表现[5]。

对于体积较大且更具破坏性的骨巨细胞瘤,可能需要行广泛切除并采用异体骨移植和/或金属假体进行重建。然而,在大型病变中,完全切除可能较为困难,且关节重建也极具挑战性,伴随较高的发病率。最新研究支持,大多数患者对地诺单抗(Denosumab)表现出客观的肿瘤反应,应根据反转的Choi密度/大小(ICDS)标准进行评估[5-7]。地诺单抗的动态反应以病变密度变化为特征,而非病变体积缩小,可诱导内部矿化、边缘硬化及病灶更清晰的界限。应结合X线和CT来监测这些变化,因为后者可以使用亨氏单位(HU)作为客观评估指标[6-8]。

既往研究结果表明,地诺单抗可降低骨巨细胞瘤的局部分期,使约57%的患者能够进行根治性外科切除。然而,它并不能防止在先前接受过手术治疗的患者中出现复发,也不应作为辅助治疗使用[8]。

患者拒绝手术,目前继续地诺单抗治疗。

已获得患者书面知情同意用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

桡骨远端巨细胞瘤采用地舒单抗治疗

图像分析

(无内容)

(无内容可翻译)

没有可翻译的英文内容。

很抱歉,但我没有检测到可翻译的英文内容。请提供您需要翻译的具体文本。

医学分析报告

一、影像学发现

本例患者为35岁男性,主要表现为右腕部进行性肿胀和疼痛。X线及MRI检查显示:

- 在桡骨远端可见局部膨胀性骨质破坏,骨小梁结构紊乱,边界相对清楚但无明显硬化缘。

- 皮质变薄、部分区域可见膨隆或“吹气样”改变,提示病变对骨皮质有较强的破坏和改建作用。

- MRI示病变在T1加权像(T1WI)呈低信号,在T2加权像(T2WI)呈高信号,部分区域可见流体-流体平面(fluid-fluid level),提示病灶内存在类似动脉瘤样骨囊(ABC)成分。

- 增强扫描后可见实性成分强化,病变轮廓更为清晰,周缘可能呈低信号带,反映可能存在的硬化边或者假包膜。

- 未见明显软组织大范围侵犯,但局部软组织受压或轻度浸润,关节面附近结构受累,邻近腕关节结构受到影响。

二、潜在诊断

根据患者年龄、肿瘤在骨骺-干骺端区域(尤其接近关节面)出现以及影像学表现,主要考虑以下诊断:

- 骨巨细胞瘤(Giant Cell Tumor of Bone, GCT)

理由:多见于长骨干骺端、闭合后生长板附近;常呈膨胀性骨溶解,易合并动脉瘤样骨囊样改变;年龄上多见于20-40岁人群;本案例的病理已证实为GCT。 - 动脉瘤样骨囊肿(ABC)

理由:影像上可见流体-流体平面,外观常呈膨胀性改变;但多见于青少年,本例患者年龄偏大,且病变更符合GCT特征,故此可能性相对较低。 - 少见的骨肉瘤或软骨肉瘤

理由:若病变异常活跃、骨破坏范围广且有软组织肿块时需排除恶性肿瘤;然本例缺乏典型肉瘤特征,且有组织病理学证实为GCT,故罕见恶变可能性低。

三、最终诊断

结合患者的年龄、临床表现、影像学特征,以及病理活检结果,可以得出最可能诊断为 骨巨细胞瘤(Giant Cell Tumor of Bone)。

根据资料显示,已进行穿刺活检并得到组织学证实,同时目前患者正使用地诺单抗(Denosumab)治疗,进一步印证了GCT的诊断与治疗方案。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略概述

- 手术治疗:对于骨巨细胞瘤而言,若病变较为局限或可最大程度地刮除并植骨(或关节重建),这是常见的根治性方案。但本例患者目前拒绝手术。

- 药物治疗:地诺单抗(Denosumab)可抑制破骨细胞活性,减少肿瘤扩张,亦可在某些病例中缩小病变或降低手术难度。有报告显示,地诺单抗在GCT的治疗上可获得客观缓解。

- 放射治疗:在禁忌手术或手术风险高的患者中可考虑,但对良性病变一般不作为首选。

- 后续随访:需定期进行影像学复查(结合X线、CT或MRI),观察病变是否稳定及骨质改变情况。

2. 康复及运动处方

本例中,患者目前主要问题是右腕部巨大骨毁损及疼痛。在需要保护病灶部位的同时,仍需进行关节功能维护和上肢肌力锻炼。康复和运动处方应遵循循序渐进、个体化和安全性的原则,具体可参照以下方案:

- 早期(保护期):

- 使用护腕或外固定支具,保护患侧腕部,减少过度负重及不必要的扭转。

- 进行肩关节及肘关节主动活动,避免相关关节强直或肌力下降。

- 掌握正确的腕关节简易伸屈运动,可在无痛范围内进行少量、轻度活动,每日2~3次,每次约5~10分钟。

- 中期(功能锻炼期):

- 在病变稳定或症状缓解后,逐渐增加腕部主动活动范围练习,结合前臂旋前旋后运动。

- 可进行低强度弹力带或握力器练习,动作慢而可控,避免过大负荷。每次10~15分钟,每周3~4次,根据前次训练耐受度循序增加。

- 后期(负重强化期):

- 若病灶密度增加,结构稳定,可在医生或治疗师指导下逐渐增加力量训练(如轻量哑铃或腕部负重练习)。

- 在整个康复过程中,应持续观察患部稳定性及疼痛情况,每次运动后与治疗师沟通反馈。

FITT-VP 原则(频率、强度、时间、类型及进阶):

根据患者耐受情况,从较低频率(每周2~3次)开始,强度以患者自觉轻中度疲劳为宜,单次训练10~15分钟逐步延长,类型以关节活动度和肌力练习为主,每1~2周评估一次,根据稳定性及疼痛水平逐渐进阶。

免责声明:本报告为参考性质的医学分析,不能替代线下面诊或专业医生的意见。具体诊疗与康复建议需结合患者个体情况,由临床医生与康复治疗师综合评估后决定。

人类医生最终诊断

桡骨远端巨细胞瘤采用地舒单抗治疗