一名中年女性主诉背痛持续3个月。无外伤、发热或感觉异常。临床检查显示胸椎区有压痛,但无后凸或侧凸。

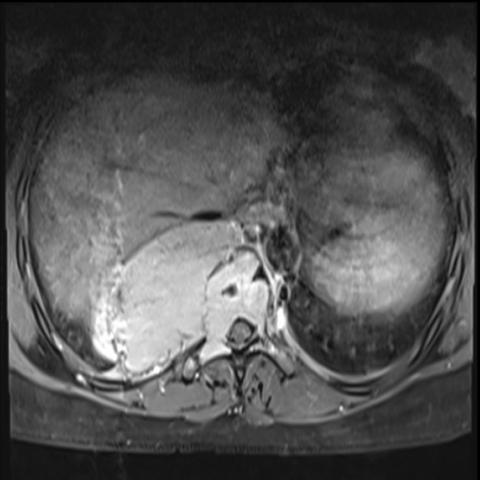

CT和MRI检查显示,在第9胸椎椎体内发现溶骨性病变,累及双侧椎弓根、右侧横突、右侧椎板、右侧上关节突,并在右侧外侧局部出现变薄及皮质局灶性破坏。一个大的骨外增强软组织成分通过缺损延伸至右侧椎旁区域,病变周围骨膜被拉伸,范围从第8到第10节椎体水平,同时压迫右侧外侧隐窝和神经孔并使离开椎管的神经根受压。在骨外软组织成分的外围可见不规则钙化。对其余轴骨骼的筛查未见明显异常。

背景

骨巨细胞瘤(GCT)是一种局部侵袭性良性肿瘤,通常累及长骨的干骺端-骺端部位。在组织学上,可见单核基质细胞的增殖以及多核巨细胞的均匀分布[1]。它们约占所有原发性骨肿瘤的 4-9.5% 以及所有良性骨肿瘤的 18-23% [2]。脊柱的骨巨细胞瘤并不常见,其中以骶骨最为多见,占1.7-8.2% 的病例,而可动脊柱的发生率仅约 2-4% [3]。目前并没有针对颈椎、胸椎和腰椎的单独数据,但有一些零星报道提示胸椎出现骨巨细胞瘤的情况十分罕见。尤其当其位于脊柱时,稍偏好女性[2]。既往研究表明,除骶骨外,脊柱其他部位的骨巨细胞瘤更为罕见。

临床视角

骨巨细胞瘤通常以背痛、软组织肿块、脊髓及附近结构受压为主要临床表现。我们的患者主诉为持续 3 个月的背痛。

影像学视角

提示骨巨细胞瘤的影像学表现包括膨胀性溶骨性病变,可导致椎体塌陷及相邻软组织肿块。CT 显示软组织肿块缺乏钙化基质,可见偏心侧病变的硬化边缘。MR 多呈现以 T2 低信号为主,这与其他以 T2 高信号为主的病变有所不同 [4]。本例表现为偏心侧的溶骨性病变及硬化边缘,T2 信号异质性并有强化表现。

结果

影像学检查后,患者接受了 CT 引导下活检,组织病理学检查提示胸椎(背椎)骨巨细胞瘤。随后对患者进行了整块椎体切除术和胸椎旁肿瘤切除术,同时行置笼内固定及 D7 至 D11 的长节段稳定。病理检查显示一种高度细胞性、双相性肿瘤,并散在大量多核破骨样巨细胞,符合基于 Jaffe 等人提出的分级系统的 II 级胸椎体骨巨细胞瘤 [5]。对于此组织学分级的预后意义尚存争议。一般认为,病灶内刮除术而非广泛切除术对于大多数骨巨细胞瘤患者而言可达到充分的肿瘤根除效果 [6]。对于脊柱骨巨细胞瘤,其他治疗选择包括整块切除、术前栓塞以及使用顺铂与阿霉素的新辅助放疗和化疗 [7,8].

要点 / 教学要点:

我们报道此病例是因为胸椎骨巨细胞瘤的罕见性,诊断及治疗方案的制定往往需要多学科合作。

已获得患者的书面知情同意用于发表。

胸椎椎体的巨细胞瘤

根据提供的CT及MRI影像,可见第7胸椎(D7)椎体呈现局部膨胀性、溶骨性病变,病变边界部分可见硬化。CT图像显示椎体内低密度区域,形态呈偏心性破坏,同时局部皮质变薄或轻度膨隆。MRI上,受累区呈混合信号,T1序列多呈低至中等信号,T2序列局部信号偏低并伴有一定的软组织成分,与部分GCT所见“T2相对较低信号”特征相吻合。未见明显的明显椎旁大块软组织肿物,但局部可见椎体周缘软组织隆起。周围椎体及附件骨质未见明显破坏,未见明显脊柱侧弯或后凸畸形。

结合患者年龄(35岁)、临床表现(持续背痛3个月、无明显外伤及其他系统症状)、影像学所见(D7椎体偏心性溶骨性病变、边界部分硬化、MRI上以相对T2低信号为主)及病理学检查(活检证实为巨细胞瘤),最终诊断为:

胸椎(D7)骨巨细胞瘤(Giant Cell Tumor of Bone)。

治疗策略:

康复与运动处方:术后需在保持脊柱稳定的前提下,循序渐进恢复运动功能。

本报告仅基于现有信息进行参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的诊断与治疗建议。实际诊治请务必咨询临床专科医生或骨科肿瘤专家,以根据患者的个体条件和最新医疗指南作出最终决策。

胸椎椎体的巨细胞瘤