胸部静脉阻塞和消失的骨转移

临床病史

这位患者是一名46岁的女性,既往病史与短肠综合征相关,需要长期肠外营养并多次置入PICC导管。

在出现严重腹痛和呕吐后,她接受了腹部增强CT检查,以排除肠梗阻。

影像学表现

对比增强后的 CT 显示 T11 椎体内出现一个看似硬化的病变,边缘呈蜿蜒状并延伸至椎弓根,但并未破坏骨皮质。

进行了全脊柱 MRI 检查,未发现任何病变。认为 T11 椎体的这种表现是由于奇静脉和半奇静脉的造影剂反流导致椎骨静脉丛选择性显影所致,这些静脉均表现为扩张。

对 CT 上椎旁软组织的仔细检查显示存在明显扩张的血管,代表了增大的椎旁静脉丛。

已知该患者存在左头臂静脉和上腔静脉阻塞,此前的 MRI 和血管造影检查已证实这一点,这使得患者更容易形成椎体侧支血管。

病情讨论

“消失性骨转移”是一种已知的实体,在胸部静脉阻塞患者的增强CT上可见,其原因为替代性静脉引流通路以及椎旁静脉系统的扩张[1]。

椎旁静脉丛通常包绕椎骨,没有静脉瓣,可分为四个部分:硬膜外椎静脉丛(由前部和后部丛组成)、椎外静脉丛、椎基静脉和椎间静脉。它与肾静脉、下腔静脉、无名静脉、奇静脉和半奇静脉之间存在广泛的吻合[2]。

目前已知五种侧支静脉通路模式会导致椎体假性强化:

- 前侧和侧面胸部及胸腹浅表侧支

- 纵隔侧支,包括食管、气管支气管及膈静脉

- 奇静脉、半奇静脉及副半奇静脉侧支

- 椎体和椎旁侧支,包括前后椎旁静脉丛、前后硬膜外静脉丛、椎间静脉和椎基静脉

- 罕见的侧支,包括门腔和腔肺分流通路[2]。

根据阻塞部位和特征来准确预测静脉侧支引流模式并不总是可行,但如果是奇静脉弓以上的上腔静脉阻塞,最常见累及上胸椎;如果是奇静脉弓以下的阻塞,则更常见累及下胸椎[2]。

据报道,在有静脉阻塞的患者中,这种现象的发生率可高达47%,而在无阻塞患者中仅为5%[3]。

如果将这些征象错误地解读为椎体转移,则可能导致不必要的检查和操作(如活检),从而增加辐射剂量和相关发病率。

仔细检查椎旁组织可帮助发现增大的静脉丛,若同时存在椎体内对比剂强化,应考虑这种现象的可能性。

因此,对于普通放射科医师和肌骨放射亚专业医师而言,识别这一现象至关重要。

在回顾此案例时,我们发现并想强调以下几个学习要点:

- 在上腔静脉阻塞患者中,应警惕选择性椎体静脉强化;

- 如果在增强CT中意外发现椎体内出现高密度区,应对既往检查,尤其是平扫CT进行仔细比对;

- 如有疑问,可通过MRI或平扫CT来帮助确认正确诊断。

已获得患者的书面知情同意用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

由于胸部静脉阻塞所致的椎体伪病理性造影增强

图像分析

增强后CT,骨窗

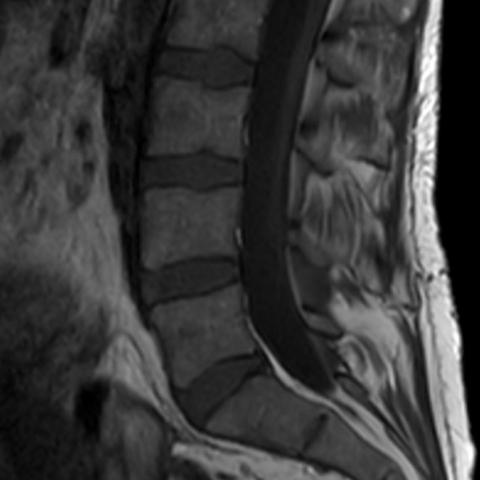

胸腰椎磁共振成像

磁共振静脉造影重建

医学影像分析报告

一、影像学发现

1. 从提供的胸腹部增强CT图像可见部分胸椎椎体内出现相对增高的密度影,形态与骨质结构大体保持完整,周围椎旁静脉网似有增宽征象。

2. 腰椎MRI(T1、T2加权像)显示椎体内骨髓信号未见明显异常,无明确肿瘤性浸润的特征。脊髓形态及信号大体正常,椎管内未见占位。

3. 在胸部血管重建图中,可见锁骨下静脉或上腔静脉附近出现异常的迂曲或扩张侧支静脉网络,提示可能存在静脉回流受阻情况。

二、潜在诊断

- 椎体转移瘤:由于增强扫描时可见异常高密度影,若与患者其他基础病史如恶性肿瘤相关,容易误诊为骨转移。然而本病例的MR表现不支持实质性肿瘤浸润,临床提示需谨慎排除。

- 椎体血管性病变或椎旁静脉丛膨胀:上腔或锁骨下静脉受阻后,可能引起椎旁及椎内静脉丛迂曲、增粗,从而导致假性强化(pseudo-enhancement)。该情况可呈现出类似“骨质病变”的假象。

- 其他骨质密度异常(如血管瘤等):常见表现为T1加权像上高信号或T2加权像上高信号,可与本例影像区别。

三、最可能的最终诊断

综合患者病史(短肠综合征,长期PICC置管史)及影像表现(胸椎椎体强化样改变但MRI不支持肿瘤浸润,侧支静脉网明显),最可能的诊断为:

上腔静脉(或锁骨下静脉)回流障碍所致的椎旁静脉丛扩张,继而引起的椎体假性增强(“消失的骨转移”现象)。

该影像学表现并非真正的骨质转移或其他占位,无需进行活检;若有必要可进一步动态影像随访或行无增强CT、MRI核查。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略:

- 核心在于明确并处理静脉回流障碍的原因,如存在上腔静脉狭窄或闭塞,可考虑介入扩张、支架置入或外科干预。

- 对症处理:若患者出现明显的静脉高压并发症(如头颈部水肿、上肢水肿等),可酌情应用利尿剂或局部减压措施。

- 继续监测:若无明显症状,且影像学确定为假性强化,可继续临床与影像随访,避免不必要的放射性检查或侵入性操作。

2. 康复/运动处方建议:

- 循序渐进:由于患者有短肠综合征,营养支持必不可少,应结合营养科及康复科,循序渐进地恢复体能。

- 运动类型:推荐低冲击性有氧运动,如平地慢走、固定功率自行车等,避免剧烈的、引发过度负荷的运动。

- 运动频率:初期每周3次,中等强度(如轻度呼吸加快但仍可交谈),一次持续20分钟左右;后期可根据耐受情况增加至每周4~5次,每次30分钟。

- 运动强度:遵循个体化原则,以不引发明显疲劳或心率过度增快为度,必要时可监测心率或使用主观疲劳评分。

- 进阶方式:在评估患者心肺和骨骼情况稳定后,可逐渐增加运动时间到40~45分钟,或在耐受范围内小幅度提高运动强度。

- 注意事项:若患者合并骨质疏松或营养不良,应强化对骨骼及心肺功能的保护,防止意外摔倒或骨折;运动中出现胸闷、头晕等症状应立即停止并就医。

五、免责声明

本报告仅基于提供的影像和临床信息作参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的指导意见。若有任何临床突发症状或疑问,建议及时到正规医院进行评估和诊治。

人类医生最终诊断

由于胸部静脉阻塞所致的椎体伪病理性造影增强