跟骨骨肉瘤

临床病史

一名53岁的男性在过去三周出现左踝关节疼痛,并伴有在活动和早晨时加重的肿胀,未报告任何外伤。实验室炎症指标并未升高。体格检查显示踝关节有中度肿胀,但对关节活动范围没有显著影响。

影像学表现

X线未见异常病理发现。

左踝关节CT显示跟骨内边界不清的低密度病灶,无皮质破坏或骨膜反应。 未见钙化或矿化征象。

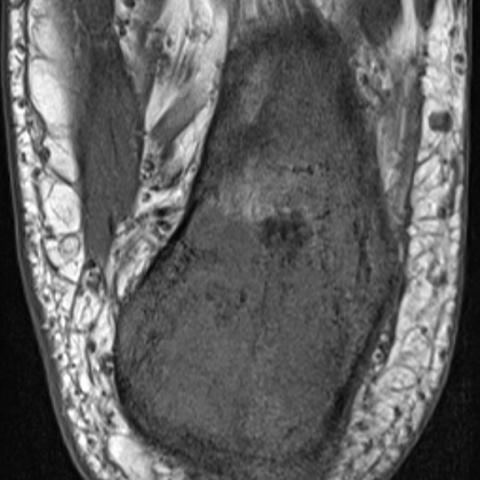

MRI显示在 脂肪抑制 质子密度加权像上,跟骨呈弥漫性高信号,在T1加权像上呈弥漫性低信号。对比剂注射后,观察到跟骨呈不均匀强化。未见骨膜反应或骨外扩展的迹象。可见周围软组织轻度水肿,但未见踝关节积液。

骨显像证实左跟骨对放射性物质的摄取增高。 骨显像未见肿瘤扩散或转移迹象。额外的胸部CT检查排除了胸部转移。

病情讨论

骨肉瘤是最常见的非造血性骨原发恶性肿瘤。它通常发生在10至30岁人群,发病高峰在第二个十年,男性略多见 [1, 2]。骨肉瘤最常见的部位是长骨干骺端 [1,3]。足部骨肉瘤仅占所有骨肉瘤病例的1% [4]。在足部,75%发生于跟骨或跖骨 [4]。这些病例通常为低级别,报道的生存率也较高 [4]。

骨肉瘤的症状并不特异。主要表现为受累踝关节的疼痛和肿胀逐渐加重。在我们的病例中也观察到了这些症状。体格检查通常可以发现压痛性肿胀以及关节活动受限 [1,4]。 尽管使用NSAID可在初期显著缓解症状,往往也因此延误了诊断和治疗 [4]。

跟骨骨肉瘤的典型X线和CT表现可提供丰富信息,包括致密硬化、溶骨性病变、骨皮质破坏以及骨外扩张 [1, 5]。在我们的病例中,X线未见任何病变,但CT显示溶骨性病变,无骨皮质破坏、骨膜反应、钙化或矿化征象。应在术前行MRI以进行分期,并能清晰显示骨外浸润 [1]。由于溶骨、硬化和疏松区域的混合,病灶在MRI上的信号通常呈现异质性 [1]。在我们的病例中也观察到了MRI信号的异质性,这是由于坏死和硬化病变与保留骨结构区域并存所致。MRI有助于鉴别肿瘤,但只有组织病理学检查才能提供最终诊断 [1]。我们的组织病理学检查显示恶性肉瘤细胞呈条索状和巢状排列,并伴有类骨质沉积。 骨显像用于排除骨转移 [6]。此外,诊断时还应进行胸部CT检查以排除转移性疾病 [1, 4]。

骨肉瘤的治疗因分期不同而异。对骨肉瘤患者的标准治疗包括化疗与手术相结合 [4,7]。由于足部分区结构不完善,足部骨肉瘤通常无法进行保肢手术。因此,在本病例中,首选的手术方式是小腿截肢 [4]。目前,所有骨肉瘤在充分治疗后5年的生存率约为60-80%,具体取决于肿瘤对新辅助化疗的反应 [1,7]。

教学要点: 尽管骨肉瘤是最常见的骨源性恶性肿瘤之一,但它在足部的发生率很低。它可在X线或CT上被发现,但术前必须进行MRI检查以确定分期。最终诊断依据组织病理学检查。治疗通常包括化疗与手术相结合。

已获得患者书面知情同意用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

跟骨骨肉瘤

图像分析

未检测到需要翻译的英文内容。

抱歉,我没有检测到可供翻译的英文内容。若需要翻译,请提供具体的英文文本。

抱歉,我没有检测到任何需要翻译的英文内容。若您需要翻译,请提供具体的英文文本。

(未检测到可翻译的英文内容)

1. 影像学发现

根据提供的左足踝部X线、CT和MRI图像可见:

- 在跟骨(Calcaneus)区域可见局部骨质破坏表现,CT上可呈溶骨性病灶(lytic lesion),但大体上皮质完整,没有明显的皮质破坏、骨膜反应或软组织明显肿胀。

- MRI可见病变信号不均质,部分区域出现低信号和高信号交织,提示可能存在坏死、硬化及少量正常骨质混杂。

- 病灶局部可见轻度软组织反应,但未见显著软组织肿块突破或大范围浸润。

2. 潜在诊断

基于患者的年龄(53岁)、病史(无外伤,近期出现进行性疼痛及肿胀)以及影像学表现(溶骨性病变、信号不均、局部组织轻微浸润等),主要需考虑以下可能诊断:

- 骨肉瘤(Osteosarcoma):

- 临床上是常见的原发性恶性骨肿瘤之一,常见于10~30岁,但也可见于中老年人。

- 典型影像表现常为混杂性溶骨或成骨改变,可有骨膜反应、软组织包块等。

- 足部骨肉瘤较少见,尤其是发生在跟骨时,常呈溶骨性病灶,部分患者无典型骨膜反应,因此容易误诊或漏诊。

- 巨细胞瘤(Giant Cell Tumor of Bone):

- 多见于20~40岁成人,常位于骨骺或干骺端,可表现为溶骨性病变。

- 通常累及膝关节附近或远端桡骨等部位,足部少见,跟骨亦可累及。

- 影像学上可呈“肥皂泡样”改变,边界清楚,MRI显示软组织成分时或可提示侵袭性。

- 软骨肉瘤(Chondrosarcoma):

- 常见于中老年人,较骨肉瘤发病年龄偏大。

- 影像上可见溶骨或钙化影,并可见软骨基质的“环状”或弧状钙化。

- 本例CT并未示明显钙化或矿化,故相对可能性较低。

3. 最终诊断

结合患者年龄、临床症状与体征(疼痛、肿胀)、影像学表现(跟骨内溶骨性病变,缺乏明显皮质破坏与骨膜反应但MRI提示较广泛的病灶范围)、以及病理学检查结果(恶性肉瘤细胞伴成骨样质沉积)等综合考虑,最可能的诊断为:

骨肉瘤(Osteosarcoma)

该诊断已由组织病理结果证实,确认为跟骨骨肉瘤。

4. 治疗方案与康复计划

针对骨肉瘤的治疗,通常采取综合治疗策略:

- 手术治疗:根据病变范围和足部特殊解剖结构,足部骨肉瘤多难以保肢。本例病变位于跟骨,考虑到局部解剖和功能需求,且已证实恶性,应行手术切除。部分患者需行小腿截肢(below-knee amputation)以保证完整切除,提高后期生存率。

- 化学治疗:标准方案包括术前和术后辅助化疗以控制肿瘤扩散或减少复发风险,常规选用针对骨肉瘤的化疗药物组合。

- 术后康复:对于行手术截肢的患者,术后需配合假肢装配和康复训练,逐步恢复行走功能。

康复及运动处方原则(FITT-VP):

- 频率(Frequency):早期以每天1~2次康复训练为主,根椐耐受程度可适量调整。

- 强度(Intensity):从低强度训练开始(如肌力练习、关节活动度训练),避免过度负重,尤其术后初期需重点关注手术创口愈合及残肢疼痛问题。

- 时间(Time):每次训练时长约15~20分钟,循序渐进地延长至30分钟或更长时间,以不出现明显不适为度。

- 方式(Type):

- 早期可进行坐姿或仰卧位下的髋、膝关节主动及被动活动。

- 后期配合假肢训练,进行站立平衡、缓步行走及日常活动训练。

- 可在专业康复师指导下开展残肢肌力强化练习及躯干核心训练。

- 进程(Progression):随着机体对活动的适应,逐渐增加活动范围与负重程度;根据患者年龄、心肺功能与手术恢复情况,稳步提升训练难度。

- 体能量(Volume)与进阶(Progression):

- 可通过训练总量(如每周总运动时间)或负重强度来衡量康复进度。

- 在确保安全的前提下,逐步增加训练容量,并密切监测疼痛、伤口愈合和行走平衡状况。

在此过程中,应随时评估残肢皮肤状况,防止假肢佩戴引发的破溃或压迫性损伤。

免责声明

此报告基于现有影像及临床资料作初步分析与建议,仅供参考,不能替代线下面诊或专业医生意见。任何治疗或康复方案的实施均需在专业医生指导下进行。

人类医生最终诊断

跟骨骨肉瘤