肱骨包虫囊肿合并骨外累及:棘球蚴病的一例不寻常部位病例

临床病史

过去 5 个月:左臂出现一个无痛、逐渐增大的肿块。 体格检查:左臂有触痛,肌力中度下降,肩关节外展活动受限。 影像学检查:肱骨干轴线发生改变并局部扩张,皮质有轻微变薄区域。骨髓呈多囊性表现,肱骨腔及上臂软组织中出现局部钙化。上臂发现一个大的囊性病灶,内部可见部分钙化灶。99mTc-DMP 显像显示左肱骨远端及肘部存在显著的放射性核素聚集,在左肱骨上段 1/3 位置也可见较小的聚集灶。

影像学表现

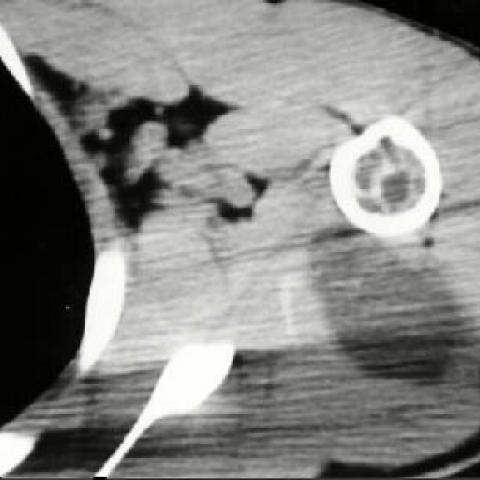

一名17岁的男性因左上臂无痛、逐渐增大的肿块持续五个月入院。他无发热、寒战、体重减轻或外伤史。体格检查显示压痛和中度肌力减退,肩关节外展活动范围受限。左肱骨的平片显示肱骨骨轴变形、局部骨干膨胀,皮质在部分区域轻度变薄。此外,肱骨干可见多处透亮区域,尤其在骨远端部分。未观察到软组织钙化(图1a,1b)。 计算机断层扫描显示肱骨头小梁骨严重破坏,骨髓呈多囊性改变,骨腔内可见局部钙化。另在肱三头肌内侧头与外侧头之间发现一个大的囊性病变,伴随一些钙化灶(图2a,2b)。 磁共振成像显示肱骨腔内病变呈多房性,同时上臂软组织出现囊性病变。该囊性病变在注射Magnevist后,可见囊壁增强(图4a,4b)。 99mTc-DMP骨扫描显示左肱骨远端和肘部有显著的放射性核素浓聚,同时在肱骨近端1/3处可见较小的浓聚灶(图3)。

病情讨论

包虫病(亦称为“棘球蚴病”)是一种主要由细粒棘球绦虫引起的寄生虫病,很少累及骨骼,但在温带国家仍然常见。 细粒棘球绦虫累及骨骼是棘球蚴病的一种罕见定位,仅占包虫病病例的0.28-3.1%。此外,肱骨受累极为罕见,据我们所知,文献中仅报道了两例。 我们病例的CT和MRI检查明确了病变范围、与正常组织的关系,以及术前手术入路的规划。 CT检查精确评估了病变在骨质部分的范围、向软组织的延伸以及肱骨腔内的钙化情况。 MR成像能够显示非常具有提示性的囊性影像,是评估病变范围和骨髓受损程度的首选检查。此外,MR成像在确定手术范围方面也非常有用。 本例患者的体格检查和X线表现均未提示任何确切的诊断。 然而,CT和MRI检查显示了肱骨干以及上臂软组织中的多囊性病变外观,但并未出现包虫病特征性的“睡莲征”等其他特异性征象。 术前识别这一罕见病变显然比较困难,尤其在缺乏急性炎症的所有临床症状时。 本研究的目的在于提醒读者对这一罕见疾病应保持警惕,以避免进行开放或经皮针吸活检。此外,肱骨或其他长骨的棘球蚴侵染可能模拟肿瘤性病变,易导致误诊。 总之,在术前对肱骨囊性病变进行鉴别诊断时应考虑包虫病,特别是在流行和散发棘球蚴病的地区,因为此病极易被忽视。MRI是评估此类病变、术前规划手术入路以及正确诊断的首选方法。

鉴别诊断列表

最终诊断

肱骨棘球蚴囊肿并发骨外侵犯:包虫病罕见部位的一例

证书

(无翻译内容)

图像分析

左肱骨平片

计算机断层扫描检查

99m锝-DMP显像

磁共振检查

99mTc-DMP闪烁显像

医学影像分析报告

一、影像学发现

1. 从提供的 X 光片可见左肱骨干轴线存在一定程度扭曲,局部骨质膨胀,皮质变薄但未见显著骨皮质连续性中断。骨髓腔内呈多囊状改变,局部可见细小钙化影。

2. CT 图像显示肱骨髓腔内部存在多发囊性病变,部分病灶可见环形或斑点状钙化,周围软组织内也可见囊性影。骨皮质虽有变薄但整体未见明显骨折线。

3. MRI 表现为肱骨干段及周边软组织内多发囊状 T2 高信号,囊腔之间呈分隔或分房样改变,部分可见囊壁增厚或钙化。未见大范围骨髓内肿瘤样软组织成分。

4. 99mTc-DMP 骨扫描在左肱骨远端及肘部周围有显著放射性浓聚影,肱骨近端亦可见小范围聚集,提示局部有活跃性病变。

二、潜在诊断

基于多囊性骨损害、局部钙化以及患者来自可能为寄生虫流行区等背景,初步考虑以下几点:

1. 骨包虫病(棘球蚴病,Hydatid Disease):在肱骨等长骨表现为多囊样骨质破坏,常呈“蜂窝状”或“多孔洞”改变,有时伴有钙化。由于寄生虫在骨内生长可造成广泛骨破坏。

2. 动脉瘤样骨囊肿(ABC):通常表现为膨胀性、分隔状骨质破坏,可出现液-液平面,但较少出现明显钙化,且常伴有疼痛或局部高度肿胀。

3. 孤立性骨囊肿(Simple Bone Cyst):多见于青少年,可呈单房或少量多房性改变,但往往缺乏囊性壁的钙化特征。

4. 骨肿瘤(如软骨肉瘤、骨巨细胞瘤等):部分可表现为多囊或分隔状破坏并伴有钙化,但通常有明显的骨质侵蚀破坏,或在影像上可观察到更典型的软骨基质或软组织肿块。

三、最终诊断

综合患者年龄、病史(无明显疼痛但包块逐渐增大)、流行病学背景(寄生虫在温带地区仍有发病可能)、以及 CT/MRI 多囊状及钙化的影像征象,最可能的诊断为肱骨骨包虫病(Echinococcosis,Hydatid Disease)。

若需最终确诊,可结合血清学检测(如 Echinococcus 抗体检测)以及病理学检查。但在临床实践中,如高度怀疑骨包虫病,应谨慎操作,尽量避免开放式或穿刺性活检,以防止囊液外溢导致播散感染。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略:

- 手术治疗:由于病变范围较大且局部骨质已受明显破坏,一般推荐完整手术切除或清除病灶并进行彻底的防扩散处理(如使用杀虫药液冲洗等)。必要时可行植骨、内固定或骨水泥填充以重建肱骨的力学结构。

- 药物治疗:针对骨包虫病,通常术前及术后均需给予抗寄生虫药物(如阿苯达唑)一段时间,以减少术后复发和控制残余病灶。

- 其他支持治疗:手术后需常规止痛、预防感染等,并结合血液学及免疫指标,密切随访。

2. 康复与运动处方:

- 术后早期(1-4 周):

· 以保护性制动和静力性肌肉练习为主,保持肩关节和肘关节有轻度活动度,避免承重和大幅度摆动。

· 可采用低强度的等长肌力训练,动作频率每天 2-3 次,每次 10-15 分钟,避免疲劳引发疼痛。

- 术后中期(4-8 周):

· 逐渐增加肩肘关节的活动幅度,可在专业指导下进行轻度阻力训练。

· 采用“FITT-VP”原理,频率每周 3-4 次,强度从轻到中等,时间一次 20-30 分钟,并适时调整运动方式。

- 术后后期(8 周及以后):

· 在骨愈合和局部疼痛基本控制的前提下,进行功能性上肢肌力训练和本体感觉训练,逐渐过渡到日常生活和运动场景中。

· 注意循序渐进地增加负重,避免早期过度使用导致再次损伤。

- 个体化原则:

· 若患者骨质仍较脆弱或有其他基础疾病(如心肺功能不佳),需在康复训练时进一步降低负荷强度,缩短单次训练时间,分多次完成。

· 整个康复过程需与专科医师和康复治疗师密切沟通,根据骨愈合及症状变化调整方案。

五、免责声明

本报告仅为基于现有资料的参考性医学分析,不能替代线下面诊或专业医生的正式诊疗意见。临床具体诊治和手术方案应结合患者实际情况及专业医务人员的综合评估后方可确定。

人类医生最终诊断

肱骨棘球蚴囊肿并发骨外侵犯:包虫病罕见部位的一例