腓骨头骨内神经节囊肿的骨外成分导致腓总神经受压

临床病史

左侧腓总神经轻瘫已持续四个月,并在腓骨小头处存在溶骨性病变。

影像学表现

一名中年女性因膝关节外侧疼痛来我院就诊,过去四个月内疼痛逐渐加重。神经学检查显示左侧腓总神经轻瘫。

左膝X线片显示腓骨头处有一个溶骨性病变,周围有硬化边缘(图1)。可见腓骨头内侧部分略有膨胀,但未见骨皮质破坏。

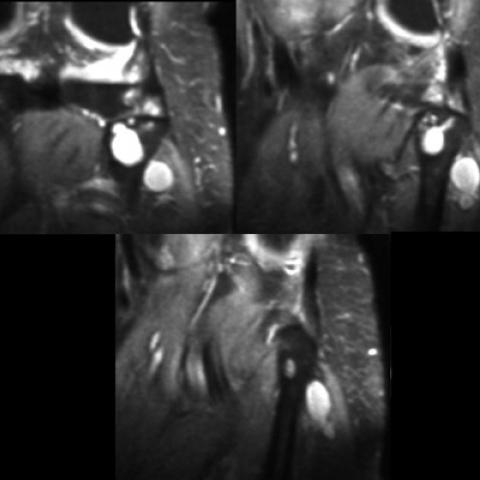

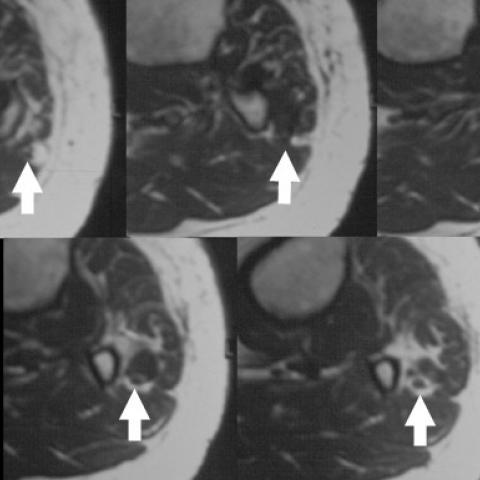

随后的MRI显示该病变为囊性(图2, 3)。在腓骨头前方发现骨皮质破坏(图4),病变由此突破骨皮质向外伸展,在病变的骨外部分与邻近的腓骨长肌之间,侧向压迫腓总神经(图4)。

为防止腓总神经进一步受到神经损害,决定进行手术切除。

组织学检查显示该病变为腱鞘囊肿。术后患者恢复良好,随访三个月时疼痛消失且无神经功能受损迹象。

病情讨论

腱鞘囊肿可以在骨内新生,形成骨内腱鞘囊肿[1,2]。从组织学上看,它们并不是真正的囊肿,因为它们没有上皮内衬。骨内腱鞘囊肿通常不与邻近关节相通[1]。在长骨邻近关节处的骨内囊性病变的鉴别诊断,除了骨内腱鞘囊肿之外,还包括退变性软骨下骨囊肿、软骨母细胞瘤、动脉瘤样骨囊肿、骨巨细胞瘤和色素性绒毛结节性滑膜炎[1,2,3]。退变性软骨下骨囊肿是一种良性病变,在放射学上表现为透亮、边界清晰的病灶,周围环绕着硬化缘[1]。并未观察到骨皮质扩张。可见邻近关节的退变性改变。常见于老年或创伤后患者。

骨内腱鞘囊肿在影像上与退变性软骨下骨囊肿类似,但邻近关节没有退变性改变,且多见于中年人。

软骨母细胞瘤、动脉瘤样骨囊肿和骨巨细胞瘤多见于青少年和年轻成人,并且不与邻近关节相通[1]。

色素性绒毛结节性滑膜炎则出现在关节两侧[1,2]。

在我们的病例中,这个病变呈透亮性,具有硬化边缘,可见腓骨头轻度膨胀,但并未累及胫腓近端关节。

在膝关节周围,软组织的囊性病变包括神经内囊肿、滑膜囊肿和腱鞘囊肿。这些病变在病理学上有所不同,对其起源与形成的机制也存在不同假说。神经内囊肿起源于周围神经的神经外膜[4]。滑膜囊肿起源于滑膜,并通常与其所属关节相通。大多数作者认为腱鞘囊肿源于结缔组织的黏液样变性,因为它们通常位于机械应力集中的区域[2]。有的作者认为这些囊肿来自胚胎发育过程中滑膜组织的移位,也有人提出它们起源于关节囊[5]。

从治疗的角度来看,了解这些病变是否贴近神经外膜或是否与所属关节相通很重要,因为这些发现会影响治疗策略[2,5]。

术前的MR成像非常有帮助,因为它能够显示病变与周围结构的解剖关系[5]。如果腱鞘囊肿靠近神经,它们可能会因压迫而导致症状,引起疼痛甚至神经受损[1,4]。另一方面,骨内腱鞘囊肿一般不会引起症状,除非它们膨胀性地侵及骨皮质,进而压迫周围器官[4]。骨内腱鞘囊肿很少突破骨皮质向外扩展以压迫周围软组织[3,4]。在我们的病例中,MRI显示了一个骨内腱鞘囊肿合并骨外部分,压迫到腓总神经,从而导致了患者的症状。

鉴别诊断列表

最终诊断

腓总神经卡压

证书

没有检测到可供翻译的英文内容。请提供需要翻译的具体文本。

图像分析

左膝关节前后位X线检查

冠状位 T1 加权/自旋回波

冠状位T2加权/快速自旋回波

轴向 T1加权/自旋回波

医学影像分析报告

一、影像学发现

1. 从膝关节正侧位 X 线片可见:左侧腓骨头区域出现一透亮性病灶,边界较清晰,周围可见硬化缘;腓骨头略有轻微膨隆,无明显骨皮质破坏或塌陷。

2. MRI(冠状位及轴位)显示:腓骨头内存在囊性信号,T1 呈低或中信号,T2 呈较高信号。病灶向骨外突出,形成一个囊性结构,紧邻并压迫腓总神经。未见与邻近关节明显连通。

3. 未见明显骨折线及软组织内大范围的炎性或侵蚀性改变。周边软组织信号相对平稳,唯局部腓总神经行程受压迹象。

二、潜在诊断

- 腓骨头部位的骨内囊肿(Intraosseous Ganglion):病变多表现为边界清晰、周围有硬化缘的透亮区,常见于中年人,可有轻微膨胀,通常与关节不相通。此类囊肿若向骨外发展可压迫周围结构。

- 退变性软骨下骨囊肿:常见于有退行性关节病变或外伤史患者,多伴有邻近关节软骨退变征象,且年龄层可更偏高龄。影像学上类似,但通常可见相邻关节退变征象(关节间隙变窄、骨赘形成等)。

- 其他骨源性病变(如软骨母细胞瘤、骨巨细胞瘤、动脉瘤样骨囊肿等):这些病变通常在青少年或年轻成人中更常见,且影像学上可能出现更明显的骨质破坏、囊性分隔或界限不规则。鉴于本例患者具体的年龄及表现,以上病变可能性相对较低。

三、最终诊断

结合患者的年龄(43 岁)、临床表现(左侧腓总神经轻瘫、已有四个月)、影像学表现(腓骨头内透亮性囊状病变并局部硬化缘,轻度膨隆,将腓总神经压迫),最可能的诊断为:腓骨头骨内节囊肿(Intraosseous Ganglion),并伴有向骨外延伸成分,压迫腓总神经。

若需确诊,可行手术探查并病理学检查,以明确囊肿性质及排除其它少见病变。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略

- 若症状明显、神经受压严重或存在进行性神经功能障碍,建议手术干预,行病灶切除或手术减压;同时探查腓总神经,确保其充分减压。

- 若症状轻微且不进展,可酌情采取保守治疗,如定期随访、观察病灶大小及神经功能情况,但需警惕神经症状恶化。

- 术中若发现关节囊连接(少见)或滑膜囊肿成分,应考虑关节腔内可能的病变并视情况进行关节镜探查。

2. 康复/运动处方建议

康复计划的目标包括减轻局部炎症、保护腓总神经功能及恢复患肢肌力与关节活动度。建议分阶段进行:

- 术后早期或保守治疗初期(1~2 周):

- 以消除疼痛、减轻软组织水肿为主,可应用低强度物理治疗(如间歇冷敷、超声理疗)和神经松动术。

- 让患肢避免负重过久,可拄拐或佩戴护具以保护腓总神经区域。

- 中期康复阶段(2~6 周):

- 逐步增加下肢肌力训练,如踝关节主动屈伸、跖屈/背屈以及全身协调性训练。关键在于唤醒胫前肌、腓骨肌群等肌肉力量。

- 进行低强度稳定性训练,如双腿支撑的平衡训练、循序渐进的单腿平衡练习,以提高肢体协调与神经控制。

- FITT-VP 原则:每周 3~4 次,每次 20~30 分钟,低到中等强度,根据疼痛阈值和疲劳程度做适度调整。

- 后期强化阶段(6 周后):

- 在疼痛和神经症状缓解的前提下,进行更高强度的抗阻训练,如使用弹力带或轻至中等重量器械进行踝关节抗阻背伸练习。

- 适当开展闭链下肢功能训练(如半蹲训练、弓箭步练习),但要密切观察神经症状与关节稳定性。

- FITT-VP 原则:每周 3~5 次,每次 30~45 分钟,中等强度,可根据康复进度 individuel 逐步增加负荷。

- 重新评估和运动进阶:

- 定期进行神经功能检查(如肌力测试、步态评估),以确定下一步运动方案是否需要调整。

- 若患者出现疼痛加剧或神经功能退化,应及时就医并修订训练计划。

注:在上述方案执行过程中,若患者有其他合并症(如骨质疏松、心肺功能不佳等),需在力量及有氧训练时适当降低负荷强度和频度,并由专业医疗人员持续监测安全性。

免责声明:本报告仅基于提供的影像资料及临床信息进行分析,具有参考性,不能替代实际面诊或专业医生的诊断意见。若有任何疑问或病情变化,请及时咨询骨科、影像学科或其他相关专科医生。

人类医生最终诊断

腓总神经卡压