累及足部多块骨骼的多中心性血管内皮瘤

临床病史

左侧肢体肿胀和疼痛

影像学表现

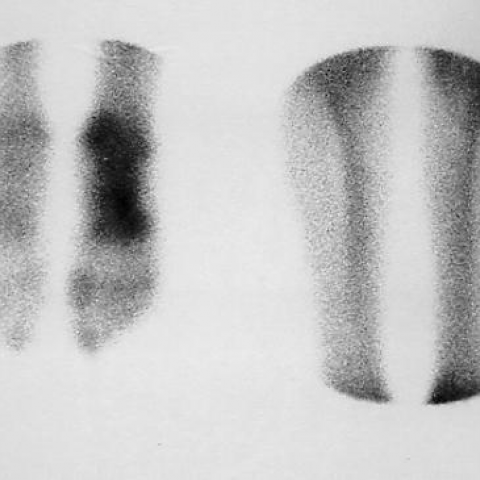

一名35岁的患者因左足肿胀和疼痛而住院。其既往病史中未见任何外伤或事故。对四肢进行CT检查显示左足骨存在溶骨性病灶,为地理形态IB型,且无骨膜反应。这些病灶位于跟骨、骰骨以及第5跖骨基底部(图1a,b)。MRI检查结果与之相似(图2a,b,c)。骨扫描显示左足和膝部的骨摄取(图3a,b)。治疗方式为手术,组织学结果证实诊断为多发性血管内皮瘤(图4a,b,c,d)。

病情讨论

血管内皮瘤是一种罕见的骨恶性肿瘤。它由不规则吻合的血管通道组成,这些通道由一层或多层非典型内皮细胞衬里(1)。增殖细胞的内皮性质使其区别于血管周细胞瘤(血管外皮瘤),后者的细胞起源为周细胞。血管内皮瘤(血管肉瘤)在男性中比女性更常见,约为2比1(1,2,3,4)。在各个年龄段的患者中都可观察到病变,但大多数病例出现于第3、4或第5个年龄阶段。有多灶性病变的患者通常比只有单个病变的患者年轻约10岁(5)。局部疼痛和肿胀是最典型的临床表现,可持续数周、数月甚至数年。血管内皮瘤主要出现在长管状骨,尤其是下肢(6,7,8,9,10)。长骨约占全部病例的60%,其中胫骨占23%、股骨占18%、肱骨占13%、骨盆占7%、颅骨占4%。肋骨约占5%(11,12,13,14,15)。罕见的病变部位包括肩胛骨、锁骨、胸骨、桡骨、髌骨以及手足的小骨(16,17)。典型的部位多在干骺端或干骺部。血管内皮瘤的一个典型特征是同步或异时性多中心病变(20%~50%的病例)。多发病变可出现在同一块骨内,或者在单个肢体内影响多块骨,尤其是下肢。血管肉瘤可在先前存在异常的骨中发生,例如慢性骨髓炎、骨坏死、肿瘤或金属固定装置处(18,19,20)。其主要的影像学特征是骨溶解,很少伴有骨硬化。病变的大小不一。多灶性病变是本肿瘤重要的X线表现,可表现为在单个骨的长段出现两个或更多溶骨性病灶,或在相邻骨出现骨溶解。X线可示多处新生物灶位于皮质骨或松质骨,或两者均有,导致类似泡状的外观和骨膨胀,而在下肢的管状骨中无骨膜反应,这是非常典型的表现。血管肉瘤可导致多个腕骨或跗骨,或罕见情况下指(趾)骨或掌(跖)骨的广泛破坏。其他鉴别诊断包括骨骼转移、浆细胞骨髓瘤、囊性血管瘤病、组织细胞增生症、卡波西肉瘤、杆菌性血管瘤病以及真菌或结核性骨髓炎。骨显像在确诊血管肉瘤单肢骨受累时也可能有帮助。治疗以外科切除为主。部分患者对放射治疗反应良好。当确诊为骨血管内皮瘤时,应注意寻找多中心性病变。

鉴别诊断列表

最终诊断

累及左足多块骨骼的多中心性血管内皮瘤

证书

(无内容可翻译)

图像分析

计算机断层扫描。足部小骨的溶骨性病变。

磁共振成像

血管内皮瘤的组织病理学发现

骨骼扫描

医学分析报告

一、影像学发现

从提供的CT、MRI以及核素骨扫描图像可见左足部(踝关节及足根部)骨质呈现局部多发性溶骨性破坏,边界不规则,局部可见泡沫样或囊状透亮区,骨皮质可能有局灶性变薄或轻度膨隆。未见明显的骨膜反应或典型的“葱皮样”/“日光放射”征象。MRI上,病灶显示信号混杂,T2 加权像上呈高信号为主,提示可含血管性成分或其他软组织成分。

病变主要位于长骨或跗骨等部位时,应留意是否存在多发性病灶。患者左足部软组织有轻微肿胀或被动推挤迹象,但无明显软组织内大范围肿块信号。核素骨扫描提示左足部同一区域有放射性浓聚,暗示局部代谢活跃,应重视其恶性性质。

二、潜在诊断

综合患者的年龄(35 岁,男性)、临床症状(局部肿胀与疼痛)、影像学溶骨性病变表现及病理学检测结果,应考虑以下鉴别诊断:

- 1. 骨血管内皮瘤(血管肉瘤,Hemangioendothelioma/Angiosarcoma):本病具有多发性、溶骨性“泡沫样”改变的典型影像特征,常见于中年人,CD31 等血管标记阳性确诊。

- 2. 骨转移瘤:不少实体肿瘤可于骨出现溶骨性转移,但多伴有原发肿瘤病史,且免疫组化标记通常不呈血管内皮性质。

- 3. 多发性骨髓瘤:典型多发溶骨,常见于中老年人,可见血象与免疫球蛋白异常,但与本病例的血管内皮标记阳性并不相符。

- 4. 其他血管性病变或感染性病变:如囊状血管瘤、真菌性或结核性骨髓炎等,亦可表现为骨质破坏和溶骨病灶,但临床和病理学常可加以区分。

三、最终诊断

结合患者的病史、影像学出现多发性骨质溶解改变、病理组织学可见不规则血管腔以及内皮细胞增生(CD31、Reticulin 染色支持),最终诊断高度符合骨血管肉瘤(Hemangioendothelioma/Angiosarcoma)。该疾病具有多灶性、侵袭性以及易复发或转移的特点,需要进一步明确有无其他部位的骨或软组织病灶。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略:

- 主要治疗方式为手术切除或病灶刮除,如局部骨破坏明显,可考虑植骨或内固定。对肿瘤范围较大或多发性病变患者,可联合放射治疗。

- 个别晚期或多发转移病例,可考虑化疗,但目前总体化疗效果局限,应根据病理分期及个体情况综合评估。

- 术前或术后可辅助放疗,以减少局部复发风险。

2. 康复与运动处方:

-

早期(术后休养期):

- 以保护性制动、患肢抬高减轻水肿为主。

- 进行关节被动活动训练,预防软组织挛缩,同时可做轻度、无负重下的活动,如踝关节趾屈伸练习。

-

中期(逐步负重期):

- 在骨愈合与软组织恢复允许的情况下,可根据医嘱逐步过渡到部分负重Walking或利用助行器行走。

- 进行关节主动活动练习,配合轻度阻力训练(如弹力带、轻量哑铃等),增强下肢肌力。

-

后期(功能恢复、协调训练期):

- 逐步过渡至正常负重和步态训练,可在平地或跑步机上进行低冲击力的步行或慢跑(若病灶部位稳定)、单腿平衡训练以及肌力强化。

- 根据患者心肺功能和骨强度情况,适当添加自行车或游泳等有氧训练,保证全身心肺耐力。

-

FITT-VP 原则参考:

- 频率(Frequency):每周 3~5 次。

- 强度(Intensity):早期低强度,主观感觉不超过 3~4 级(轻度至中度)。随恢复逐渐过渡到中等强度。

- 时间(Time):初期每次 10~15 分钟,逐渐延长至 30~45 分钟。

- 类型(Type):以保护患肢的运动方式为主,包括关节活动、低冲击有氧运动及小范围阻力训练。

- 进阶(Progression):视骨与软组织愈合情况,分阶段增加运动的负重量与持续时间,严密监测疼痛、肿胀或异常症状。

-

注意事项:

- 痊愈或康复期间需避免剧烈运动或高冲击活动,防止骨折、骨移位或肿瘤复发风险。

- 如出现明显疼痛、局部红肿或活动度骤减,应及时就医复查。

免责声明:

本报告为基于现有病历与图像资料所作的参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的诊断与治疗意见。若有任何疑问或出现新的症状,请及时咨询专科医生。

人类医生最终诊断

累及左足多块骨骼的多中心性血管内皮瘤