多发性骨髓瘤伴不寻常的骨受累分布:病例报告

临床病史

疲劳、倦怠和右足跟疼痛

影像学表现

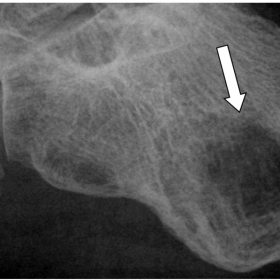

44 岁男性,主诉持续一个月的疲乏、倦怠和足跟痛。初次就诊时发现以下血液学异常:血红蛋白低至 7 g/dl,ESR 升高至 150,总球蛋白升高至 80,IgA 为 79。血清电泳显示 α 区带有局限性条带,证实为 IgA 型骨髓瘤。骨骼普查中并未发现典型的骨质异常。针对疼痛足跟所做的普通 X 线片(图 1)显示,在跟骨内有一个边界清晰的透亮病变,直径约 2 cm × 2 cm。此放射学表现可疑为骨髓瘤沉积。经皮穿刺活检证实,该病变处跟骨内存在大量新生的浆细胞。随后,双足骨痛加重,发现跖骨及跗骨等关节周围区域出现多个打孔状溶骨性病灶(图 2 和图 3),这是多发性骨髓瘤所致溶骨的一种典型放射学表现。前臂 X 线片(图 4)还展示了另一个多发性骨髓瘤的显著特征——骨内缘的“刻蚀样”改变,这是由于骨髓瘤沉积引起近端桡骨皮质内缘被侵蚀所致。在右侧胫骨近端(图 5)也可见到一个孤立性溶骨性病灶。腕部平片(图 6)显示这些区域也累及了关节周围弥散性骨髓瘤病变。纵轴骨骼从未发现病变迹象。

病情讨论

多发性骨髓瘤或浆细胞骨髓瘤是成人中最常见的原发性恶性病变之一,占所有恶性肿瘤的约1%,约占血液系统恶性肿瘤总数的10%[1]。其中97%的病例发生在40岁以上的成年人,且略有男性优势[2]。它属于一系列由浆细胞功能紊乱引起的疾病。由于一系列基因变化,形成了由B淋巴细胞来源的克隆性浆细胞肿瘤。无需任何抗原刺激便出现不受控制的浆细胞增殖,导致过量的球蛋白或其亚单位的产生。此外,骨髓微环境的改变促进了肿瘤生长和单克隆免疫球蛋白过量产生,并阻碍免疫系统对疾病进程的控制[4]。 在绝大多数病例中,浆细胞浸润首先出现在中轴骨骼,因此在椎骨、肋骨、颅骨和骨盆处最先出现多发性骨髓瘤的放射学表现[3]。迅速增殖的恶性浆细胞通过物理替代和侵蚀正常骨小梁结构,破坏了骨的完整性。恶性克隆还通过浸润骨髓、粘附于骨髓基质细胞并刺激破骨细胞活化因子的产生,抑制成骨并促进骨吸收[5]。 临床上,最常见的首发症状是骨痛。乏力和嗜睡也常见,既可由潜在恶性病变引起,也可由贫血导致。由于正常免疫球蛋白合成受到抑制,患者感染发病率也会增加。除骨痛和骨破坏导致的症状外,约有30%的患者(尤其在晚期疾病中)会出现血清钙升高的影响。 多发性骨髓瘤最具特征性且最常见的骨破坏模式是在90%以上的患者中出现单发或多发性溶骨性病变。对于大多数患有常见溶骨性多发性骨髓瘤的患者,中轴骨骼往往是疾病最先受累的部位。病程进展后可能会波及四肢,但通常在椎体和肋骨等部位疾病已经非常明显后才蔓延到四肢。极少数情况下,存在仅累及附肢骨骼的多发性骨髓瘤报道,但几乎都伴发了如骨髓纤维化等中枢造血部位的并发疾病[3]。本例患者并无此类并发疾病。就我们所知,这种疾病分布确实罕见,代表了这种广泛流行病的又一不同表现。

鉴别诊断列表

最终诊断

多发性骨髓瘤,轴向骨骼未受累及

证书

(无可翻译的英文内容)

图像分析

图1. 跟骨

图2. 跗骨

图 4. 前臂

图 5. 胫骨近端。

图3. 跖骨

图6. 手腕

医学影像分析报告

一、影像学发现

根据所提供的足部及胫腓骨等部位的X线影像,可见:

- 骨质局部出现多个边界相对清晰的溶骨性缺损(箭头所示),形态呈圆形或近似圆形。

- 在跟骨、跖骨及部分胫骨区域可观察到明显的骨皮质变薄,并可见网格样或蜂窝状的透亮区。

- 尚未发现明显的软组织肿块形成,但骨质破坏范围较大,提示骨强度下降。

- 未见明确的骨折线,但若病变进一步发展,骨折风险可能增加。

二、潜在诊断

结合患者年龄(44岁)、症状(疲乏、全身不适、足跟及下肢疼痛)以及影像学表现(多发性溶骨性病灶),考虑以下可能性:

- 多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma):成年人常见原发性恶性骨髓肿瘤,占造血系统肿瘤的10%左右。典型表现为多发性溶骨性病灶、骨痛及疲乏等临床症状。该患者恰好符合年龄及临床症状特点,并在影像学上可见明显的溶骨性改变。

- 骨淋巴瘤或转移性骨肿瘤:骨淋巴瘤可表现为溶骨性损害,但常见于单一骨质破坏;转移性骨溶解也可类似表现,但需结合其他系统查找原发灶。

- 少见的骨感染(慢性骨髓炎):可出现溶骨区,但多有软组织炎症反应、局部肿胀和感染指征,通常局部症状相对明显。

三、最终诊断

综合患者年龄、临床表现(疲乏、骨痛)、实验室指标(包括免疫球蛋白水平、血象变化等,如存在高蛋白血症、贫血、肾功能异常等),以及本次X线影像上的多灶性溶骨性病变,最可能的诊断是:

多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma,或称浆细胞瘤)

若仍存疑,可进一步完善血清蛋白电泳、骨髓穿刺活检或骨扫描/全身PET-CT等以明确最终诊断。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略

- 药物治疗:通常采用化疗(如来那度胺、蛋白酶体抑制剂等)结合激素治疗;合适时可考虑自体造血干细胞移植。

- 骨保护治疗:根据骨折风险与骨质受损程度,常规使用双膦酸盐(如唑来膦酸)或其他骨保护药物,以减缓骨破坏。

- 放射治疗:对于局部严重疼痛或即将发生骨折的高风险病变部位,可考虑局部放疗以控制疼痛和稳定病灶。

- 手术治疗:若局部骨结构严重破坏或出现病理性骨折风险,可考虑手术固定和重建。

2. 康复与运动处方

由于多发性骨髓瘤可导致骨质脆弱,在制定运动处方时应遵循以下原则:

- 循序渐进:先从低强度、短时间的日常活动(如徒步或轻松的室内活动)开始,逐渐增加运动量。

- 个体化原则:根据患者骨强度、心肺功能和疲乏程度,量身定制运动方案,必要时可在专科医生或物理治疗师指导下进行。

- 运动方式:以舒缓的有氧运动(如平地步行、固定脚踏车)和轻度抗阻练习为主,避免高冲击或过度负重的运动。

- 运动频率(Frequency):每周3-5次,以不引起明显疲劳或疼痛加重为度。

- 运动强度(Intensity):初始阶段控制在自觉“稍感费力”的强度;对于骨质脆弱者,应避免剧烈动作或跳跃。

- 运动时间(Time):每次20-30分钟,逐渐延长至45分钟或更长,但需密切监测疲劳程度。

- 运动方式(Type):可选择步行、坐式车、伸展训练等安全系数较高的运动方式。

- 运动进阶(Progression):随着病情控制和体力改善,可逐步提高运动时间或轻度增加阻力,但应确保无明显骨痛或并发症。

在这一过程中,应防止跌倒或外力冲击,如有剧烈疼痛或不适及时就医或向康复团队寻求帮助。

免责声明

本报告基于现有影像及临床信息进行的参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生意见。如有任何疑问或症状加重,请及时就医,以获得个性化、专业的诊疗方案。

人类医生最终诊断

多发性骨髓瘤,轴向骨骼未受累及