肱骨动脉瘤样骨囊肿:单次栓塞治愈病例报告

临床病史

动脉瘤样骨囊肿是一种良性、溶骨性、增生性、充血-出血性、局部侵袭性病变,多见于儿童和青壮年。目前的治疗方法是选择性动脉栓塞,或者刮除和植骨。栓塞的目的可以有两个:作为手术前的准备以减低术中出血风险,或者作为根治性的治疗。

影像学表现

一名16岁的白人男孩因一个月前因局部疼痛和肿胀进行X线检查时发现右肱骨近端三分之一处的溶骨性病变并发生病理性骨折,被转诊至我科。

没有先天性或后天性骨病史。不存在上肢长度不一致的情况,也无发热、体重下降或食欲减退等全身症状。触诊时疼痛加重;无瘀斑或皮下出血。全身检查和实验室检查结果均为阴性。

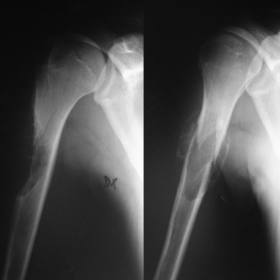

X线显示右肱骨近端三分之一处存在偏心性溶骨性病变,并伴有外侧骨皮质破坏以及局部膨隆;可见部分钙化的血肿(图1);其表现高度提示动脉瘤样骨囊肿(ABC)。MRI显示内部可见分隔的不均匀病灶(图2)。需与血管扩张型骨肉瘤进行鉴别。骨扫描显示局部摄取,无骨转移迹象。

行针吸活检以排除恶性肿瘤,最终组织学证实了临床怀疑。

首次进行了血管栓塞术,术后一个月拍摄的X线显示开始出现钙化过程(图3);10个月后进行的最后一次复查显示ABC愈合,无需进一步治疗(图4)。

病情讨论

ABC并非肿瘤,但其表现可与其他局部侵袭性或恶性病变类似。最常见部位是下肢长骨的干骺端或干骺干端,其次是上肢、脊柱和骨盆,但也可累及多处骨骼。疼痛和肿胀是主要症状;然而,临床表现取决于ABC的具体位置 [1]。

常规X线通常显示溶骨性、常为偏心性的病变,伴有皮质变薄或破坏。可见骨膜反应,并有轻度的反应性骨硬化以界定病变。CT扫描证实此表现,显示因血清分层而产生的单个或多个液平面[1]。

MRI可见内部分隔,呈“肥皂泡”样改变,特别在T2加权像上更为明显,且在钆剂注射后可见隔膜强化。当存在液平面时则具有特征性;在T1加权像中ABC信号为中等或偏低。

鉴别诊断包括毛细血管扩张型骨肉瘤、单纯骨囊肿和骨巨细胞瘤,因此活检有助于诊断。

毛细血管扩张型骨肉瘤偶尔可能表现为侵袭性ABC,并可出现液-液平面;在少数低度恶性毛细血管扩张型骨肉瘤病例中,组织学检查也可能不明确。

单纯骨囊肿有时可能模拟动脉瘤样骨囊肿。单纯骨囊肿穿刺可见清亮液体,而ABC中则是血性液体。CT和MRI可显示单腔性病变,提示单纯骨囊肿。

通常骨巨细胞瘤发生于20岁以上患者,因此在生长板未闭合时,类似骨巨细胞瘤的病变大多数是ABC。在成人中因ABC也可出现巨细胞,从而使鉴别诊断变得困难 [1]。

治疗方案取决于病变所在部位及侵袭性程度。对于静止型的病变,可以随访观察;对于侵袭性病变,最常采用手术,包括刮除联合有效的辅助治疗及骨移植,但据报道其复发率仍然较高 [2-4]。

然而,当手术途径困难且创伤较大时(如位于脊柱和骨盆的ABC),栓塞可能是最佳选择 [5,6]。由于栓塞的治疗结果令人鼓舞,也可将其作为首选方案,应用于“容易到达的病变”以进行治疗或术前准备 [7]。现今栓塞是治疗ABC的主要方法;当栓塞无效时需行手术,以及在有较高骨折风险时优先考虑手术。虽然在大多数情况下需要多次栓塞才能使ABC愈合,但有时一次操作即可。放射科医生和骨科医生需随访观察病变愈合情况,以决定是否推迟下一次操作。事实上,如果X线检查显示病灶有良好进展,则应避免不必要的操作,从而确保最小创伤且高效的治疗。

鉴别诊断列表

最终诊断

动脉瘤样骨囊肿

证书

抱歉,未检测到可翻译的英文内容。请提供需要翻译的文本。

图像分析

X线摄影

X线摄影

X线摄影

(没有可供翻译的英文内容)

1. 影像学发现

从所提供的近端肱骨X线片及MRI图像来看,可见肱骨近端干骺端或干骺端-骨干交界处存在一偏心性、膨胀性骨质破坏病变。具体表现包括:

- 在X线图像上:病灶呈明显的溶骨性改变,边界可见一定程度的骨皮质变薄甚至局部破坏;病变整体表现出“吹气样”扩张,可见部分“肥皂泡(soap-bubble)”样分隔影。

- 在MRI上:T2加权序列中可见多房性、液液平面(fluid-fluid level)征象,病变被多条分隔分割,呈高信号;T1加权信号多为中低信号,增强后主要表现为分隔及瘤壁的强化。

- 肱骨周围软组织未见明显大范围侵犯,无明显病理性骨折征象。但由于皮质变薄,存在潜在的骨折风险。

2. 潜在诊断

基于患者的年龄(16岁)、临床症状(疼痛、局部肿胀)以及影像学所见(多房性“肥皂泡”样溶骨性病变,液液平面等),可考虑以下鉴别诊断:

- 动脉瘤样骨囊(Aneurysmal Bone Cyst, ABC):

- 常见于青少年,典型X线表现为偏心性、膨胀性、分隔状溶骨破坏,MRI可示液液平面。

- 与患者所呈现的特征相符合,尤其是“soap-bubble”表现和流体分层征。

- 巨细胞瘤(Giant Cell Tumor, GCT):

- 常见于20-40岁人群,偏好累及骨骺向干骺端生长,且常在骨骺闭合后出现。

- 虽然影像上也可表现出溶骨性和分隔状改变,但本例患者年龄稍年轻(16岁),病变更接近生长板区域,GCT可能性相对较低。

- 出血性/血管扩张型骨肉瘤(Telangiectatic Osteosarcoma):

- 可出现高度侵蚀性溶骨病灶和液液平面,但通常伴随更加恶性的影像学特征,如软组织大范围侵袭、肿瘤骨或明显的骨膜反应。

- 在影像和临床表现与病理未结合前需谨慎排除,但该可能性相对较低。

- 单纯性骨囊(Simple Bone Cyst):

- 同样多见于青少年,但常为单房性,穿刺液为透明或淡黄色液体,而非血性液体。

- MRI多为单一囊性表现,较少出现明显分隔或液液平面。

3. 最终诊断

鉴于患者年龄、临床症状、影像学多房性膨胀性骨破坏、液液平面以及典型的“肥皂泡”征等特点,最符合的诊断是:

动脉瘤样骨囊(Aneurysmal Bone Cyst,ABC)。

若后续临床及影像随访有特殊变化或存在诊断疑虑,可考虑进一步穿刺活检或病理学检查以明确诊断。

4. 治疗方案与康复计划

4.1 治疗策略

对于动脉瘤样骨囊,一般治疗原则包括:

- 选择性动脉栓塞(SAE):作为主要或辅助治疗,以减少病灶出血及体积,尤其适用于手术风险高或病变位置手术入路困难的部位。

- 刮除与植骨:对于容易到达且存在明显结构破坏的病变可考虑手术刮除,并结合植骨或其他内固定方式,降低病理性骨折风险。

- 定期随访:对于病变相对稳定、症状较轻或栓塞治疗后病变出现自行愈合趋势的,可酌情选择定期影像随访观察。

4.2 康复/运动处方建议

在确保病灶稳定或术后骨骼结构安全的前提下,逐步开展功能恢复训练和运动锻炼。按FITT-VP原则(频率Frequency、强度Intensity、时间Time、类型Type、进展Progression及体量Volume)进行:

- 频率(Frequency):每周进行3-4次的专项康复训练。

- 强度(Intensity):从轻度到中度开始,如仅做简单关节活动度(ROM)练习,避免对患肢施加过大压力。

- 时间(Time):每次20-30分钟,根据耐受情况逐渐增加。

- 类型(Type):

- 早期:以静态和被动活动为主,逐渐过渡到主动关节活动练习。

- 中期:在专业康复治疗师指导下增添轻度阻力训练,如弹力带练习,提高上肢肌力与稳定性。

- 后期:若骨愈合良好,可逐步恢复轻度负重活动和日常功能锻炼。

- 进展(Progression):

- 视治疗效果和X线随访结果逐步增加训练强度与时间。

- 若出现疼痛或新的不适,需及时评估并调整计划。

在康复过程中须监测局部疼痛、肿胀和关节活动度变化。若出现明显增痛、骨折风险增高或乏力等症状,应及时复诊并让骨科及康复科医师共同评估。

免责声明

本报告为基于当前提供的病史与影像结果所做的参考性分析,不可替代线下面诊或专业医生的诊疗意见。具体诊断和治疗方案请遵循临床专科医师的指导。

人类医生最终诊断

动脉瘤样骨囊肿