婴儿期骨皮质增厚症

临床病史

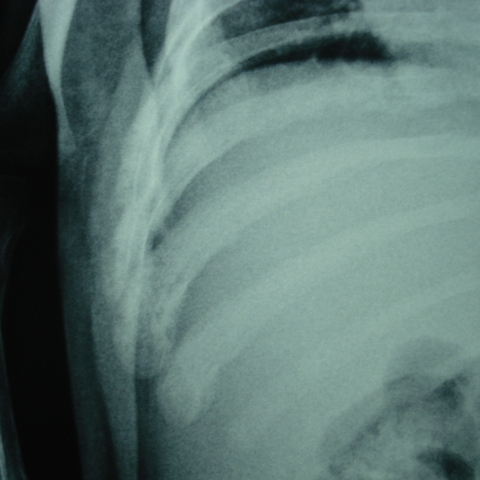

一名4个月大的男婴因发热、烦躁和过度哭闹被送往医院。在两侧前臂远端以及颈根两侧可见轻度肿胀和压痛。进行了检查。X线检查结果具有诊断意义。

影像学表现

一名四个月大的男婴由父母带到儿科就诊,主诉发热、烦躁不安以及持续两周的过度啼哭。既往无外伤史,也无其他相关病史。体检时可触及双前臂远端肿胀,局部有压痛;在锁骨区域也可触及硬性隆起并伴有压痛,但表面皮肤看起来相对正常,未触及局部淋巴结肿大。病毒和细菌感染的血清学检查结果均为阴性,血沉和碱性磷酸酶水平升高。临床初步考虑为由全身原因引起的炎症性病变。 对患儿进行了胸部X线检查(图),包括双手在内,结果显示两侧桡骨干骺端区域(图2、3)以及双侧锁骨干骺部(图4、5)存在皮质增厚性改变。进一步仔细观察胸片发现下部肋骨(图6)和下颌骨(图7、8)也有类似改变,尽管程度较轻。X线表现提示婴儿皮质性肥大症(又称Caffey病)。给予对症治疗后,6周后患儿症状缓解消退。

病情讨论

婴儿皮质增生(或 Caffey 病)是一种罕见的疾病,影响骨骼及其相邻的筋膜和肌肉,主要见于 1 岁以下的儿童。病因不明,发病机制尚不清楚。Caffey 和 Silverman 于 1945 年首次将其作为一个独立的疾病加以报道。无论在城市或农村社区、贫困或富裕环境、各种气候条件或各种人种中,以及男女之间,均可见本病病例。该病具有明显的年龄限制,大多数病例在出生后第 5-7 个月前出现,平均发病年龄约为 9 周。该病为自限性,症状持续时间从 2-3 周到 2-3 个月不等。

有 3 种主要表现,所有患者都常见:高度烦躁、软组织肿胀以及骨皮质增厚。软组织肿胀多在发病时突然出现,并在疾病活动期呈现痛性木样硬度。肿胀几乎总是位于深部,不会延伸至皮下组织,也不会明显发热或变色。软组织肿胀在骨皮质增厚消退前很久就会先消失。

影像学特征是诊断的必备条件。骨皮质增厚常在外层骨皮质表面出现,与其相接触,随后向外扩张,然后通过外部吸收或从骨内侧扩张进行重塑。除指骨外,骨皮质增厚可累及所有管状骨。椎体并不受累。下颌骨、锁骨和尺骨是最常受累的骨骼。

并发症取决于受累部位,可见假性瘫痪、胸腔积液和吞咽困难等。最常见的实验室结果是血沉和碱性磷酸酶升高。血小板增多症比血小板减少症更常见,贫血也常见。鉴别诊断包括创伤、维生素 A 中毒、梅毒、坏血病、骨髓炎、腮腺炎和恶性肿瘤。大多数情况可通过年龄分组、下颌骨受累情况,以及观察烦躁、肿胀和骨病变三联征等来排除上述疾病。

由于其为自限性疾病,一般给予对症治疗即可。本病很少造成长期的并发症或死亡。

鉴别诊断列表

最终诊断

婴儿皮质骨肥厚症或 Caffey 病。

证书

当前没有可供翻译的英文内容。

图像分析

胸部X线片

左前臂前后位视图

右前臂前后位片

胸部X线(前后位视图)

左锁骨的前后位片

右下胸部X光检查

下颌骨X线(右侧位片)

下颌骨X光片(左侧位)

影像学发现

根据所提供的X线片观察,可见以下主要特征:

- 前臂双侧尺桡骨骨皮质明显增厚,呈现较均匀的皮质肥厚;

- 锁骨区可见类似的骨皮质增生迹象;

- 肋骨及颌骨部位亦显示一定程度的骨质增厚或皮质异常;

- 上述增厚并非局部骨折所致,且无明显骨折线或骨缺失表现,软组织肿胀范围与骨质增厚相对应。

软组织方面,可见局部肿胀但无明显皮下软组织气体、渗出或脓肿征象;整体无明显骨髓腔侵蚀或骨破坏征象。影像学所见与患儿出现的双前臂以及颈根部肿胀位置相吻合。

潜在诊断

结合患儿的临床表现(发热、烦躁、局部肿胀和疼痛)及影像学上的特点(骨皮质增厚、软组织肿胀),可能的鉴别诊断包括:

- 婴儿型皮质增生症(Caffey病)

特点:典型的三联征为烦躁、软组织肿胀及骨皮质增生;影响部位常见于下颌骨、锁骨、尺骨等,且多数患儿于出生后数周至数月发病;常为自限性。 - 骨髓炎/感染性病变

特点:可表现为局部疼痛、发热及骨X线异常,但往往伴随骨质破坏、骨膜反应或脓肿征象,临床和实验室炎症指标通常也更明显。 - 维生素缺乏病(如坏血病)

特点:可见骨端改变、软组织出血或牙龈出血等症状;通常会有典型的骨骺线改变,如“白线征”“角状带”等,与本例骨皮质肥厚的表现并不完全符合。 - 创伤性骨改变

特点:有明确外伤病史,往往可见骨折线、骨膜增生反应局限,难以完全匹配本例双侧同时出现的对称性增厚。 - 肿瘤或肿瘤样病变

特点:如恶性小圆细胞瘤或成骨肉瘤等,往往出现局灶性骨破坏或不规则新生骨,且年龄、症状和生长速度与本例大多不符。

最终诊断

经过综合分析:患儿年龄约4个月,符合Caffey病(婴儿型皮质增生症)好发年龄;临床症状为发热、烦躁、前臂及颈根部软组织肿胀,无明显化脓性倾向;影像学见双侧尺桡骨及锁骨等处存在对称性皮质增厚和新生骨改变,符合Caffey病典型表现。结合自限性病程的特点和相关化验(如血清碱性磷酸酶升高、红细胞沉降率升高等),最可能的最终诊断为:

婴儿型皮质增生症(Caffey病)。

治疗方案与康复计划

由于Caffey病为自限性疾病,大多数患儿在数周至数月内即可缓解,故治疗以保守和对症处理为主,辅以观察病情变化。针对疼痛和发热,一般可采用下列策略:

- 药物治疗:

- 使用适宜剂量的解热镇痛药(如对乙酰氨基酚、布洛芬)以减轻疼痛和不适;

- 在排除严重感染的情况下,一般无需使用抗生素;

- 如严重疼痛影响进食或睡眠,可适度短期使用镇痛药物,在医生指导下使用。

- 监测与随访:

- 定期监测患儿体温及炎症指标,如血常规、红细胞沉降率以及碱性磷酸酶水平;

- 观察骨骼X线变化,了解骨皮质增厚的吸收或重塑进展。

在康复方面,虽本病对骨骼的长期形态影响有限,但在急性发作期应注意减轻患儿局部负担,避免因过度活动引起疼痛或进一步刺激骨膜。

-

早期恢复阶段(疾病活跃期)

建议减少患儿前臂等患处的过度活动,可在家属支持下进行柔和的被动活动与轻微伸展,以舒缓肌肉紧张。时间可控制在每天2–3次,每次1–3分钟,动作轻柔缓慢。 -

中期巩固阶段(症状缓解期)

逐步增加手臂及上肢的活动度,可在日常抱持、喂养或游戏时,自然地让患儿活动;避免剧烈或快速的拉扯和翻转。可适当进行被动关节活动及轻微的抓握玩具训练,每天2–3次,每次3–5分钟。 -

后期功能恢复(完全消退期)

症状较明显改善后,可让患儿按照正常发育水平进行相应肢体活动,鼓励翻身、爬行等正常动作。此时可适度增加活动时间,如每天2–3次,每次5–10分钟,并依据患儿表现随时调整。

在制定运动/康复方案时需遵从循序渐进原则,并充分考虑患儿实际反应和骨骼发育水平。若患儿出现异常疼痛、哭闹明显或发热加重,应及时就医或暂停相关训练。

免责声明:

本报告基于提供的临床与影像信息所得,仅供医学参考,不能替代线下面诊或专业医生的诊断与建议。若有任何疑问或病情变化,请及时咨询专业医疗机构或专科医生。

人类医生最终诊断

婴儿皮质骨肥厚症或 Caffey 病。