一例创伤性骨化性肌炎

临床病史

一名6岁男性患者,有外伤史并出现左大腿疼痛。

影像学表现

一名6岁儿童在左大腿外伤(从楼梯上摔下)后到达我科就诊。

行股骨X线检查,未见骨折(图1)。

疼痛未缓解,功能受限持续存在,因此在20天后再次行左大腿X线检查:

在靠近股骨干部位的X线可见股四头肌肌腹内钙化(图2)。

超声检查证实了这些发现。

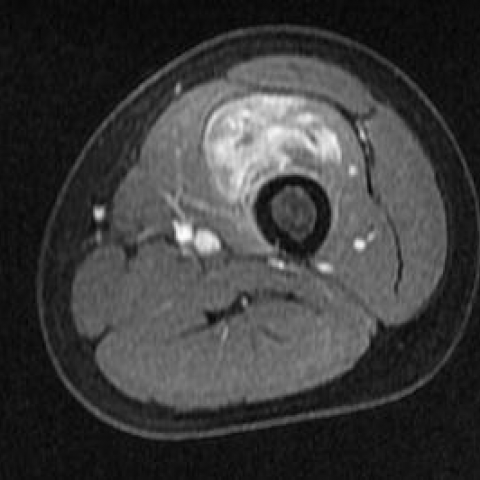

随后进行MRI检查,显示左股四头肌中间肌内有一处病变(大小为11×3.5×1.5 cm),该病变信号不均匀,低信号区域与钙化对应,对比剂注射后呈不均匀强化(图3)。

患者接受了休息及超声治疗,两个月后再次进行MRI检查,可见病变及其周围水肿减轻(图4)。

目前患儿无任何疼痛,也无功能受限。

病情讨论

创伤性骨化性肌炎(Myositis ossificans traumatica,简称MOT)通常被定义为在先前遭受创伤和血肿的部位出现的异位、非肿瘤性骨质增生。

MOT最常累及的部位是股四头肌、肱肌和大腿内收肌,但也可能发生于其他任何部位。它可发生于任何年龄,但最常见于青少年和年轻运动员,其中超过一半的病例发生在第三个十年。MOT在10岁以下的儿童中被认为相对罕见,并且男性的发病率高于女性 [1-2]。

目前对于该损伤的病理生理机制尚不明确。一些常见的理论包括:

肌肉血肿向骨组织转化;

血肿钙化;

由游离的骨膜片导致的肌肉内骨形成;

骨膜破裂引起成骨细胞增殖;

肌肉内结缔组织细胞的化生;

个体易感性。

有人认为,对肢体的钝性创伤会产生一个沿软组织传播的压缩波,将最深层的肌肉压向骨面。力会通过所有肌肉层的液体部分传递,但往往在最贴近骨面的那层肌肉中引起损伤。

典型的患者表现包括受伤部位受到外伤的病史,并且在活动和使用患肢时有更明显的困难。起病与损伤严重程度有关。在最初4–5天内,患处的疼痛、肿胀和压痛通常对保守治疗反应不佳。

对于较严重的损伤,患肢的主动、被动以及阻力范围的活动度都会显著减低 [2-3]。

诊断MOT时需考虑三个重要标准:

局部有明显外伤的病史;

在初次受伤后2个月内出现骨化的临床和影像学证据;

病变位于更常见于MOT的近端肢体区域,包括肱肌和股四头肌 [3]。

MOT通常被认为是一种自限性疾病,可能会自行好转。如果不进行治疗,放射学和临床表现会在出现症状后1.5至3年内趋于稳定或消失。尤其是出现在肌腹内的病变可完全被机体吸收。位于肌肉起点或止点附近的病变则较难被吸收,可能导致功能障碍。

鉴别诊断列表

最终诊断

创伤性骨化性肌炎(MOT)

证书

(无可翻译内容)

图像分析

股骨X线片

股骨X线检查 20天后

大腿MRI

两个月后的大腿MRI

影像学发现

基于提供的左大腿X线片与MRI影像,可见在股骨周围软组织内存在局限性异常密度或信号改变:

- 在X线片上,局部软组织内出现不规则钙化影,呈相对分层或环形分布,骨皮质未见明显破坏或明显的骨膜反应。

- MRI显示病灶局限于肌肉层内,病灶周边可见高低混合信号,累及范围内可见明显的软组织肿胀及T2高信号,病灶外周或边界处可能存在钙化或骨化的暗信号环。

- 未见明显骨折线及股骨骨质破坏,周围组织并无显著肿瘤性浸润或骨髓受累迹象。

潜在诊断

结合患者既往外伤史与影像表现,以下为可能考虑的诊断:

- 骨化性肌炎(Myositis Ossificans Traumatica, MOT)

原因:多见于外伤后软组织内骨化或钙化。该病常发生在青壮年或有明显外伤史的患者,X线与MRI常表现为软组织内无骨性结构处出现新生骨质或钙化影。外伤史与逐渐出现的钙化模式相吻合。 - 软组织肉瘤(如骨肉瘤软组织成分或其他软组织肿瘤)

原因:肿瘤也可表现为软组织肿胀及钙化,但通常钙化分布不规则,且往往伴有更明显的侵袭性或骨质破坏征象,患者年龄和病程也可能不完全符合。 - 其他:感染或外伤性假瘤等

原因:感染性钙化或炎症引起的软组织病变亦可出现异常信号或密度,但通常伴有急性炎症表现(红肿热痛、实验室指标异常),并常见局部或全身其他炎症迹象。

最终诊断

综合患者年仅6岁、明确的外伤史、临床症状(外伤后疼痛、活动不适)以及影像所示的软组织内局灶性骨化/钙化特征,最符合的诊断为:

骨化性肌炎(Myositis Ossificans Traumatica,MOT)。

该病常在外伤后1~2个月出现明显的软组织钙化或骨化,病灶多位于肌肉腹部邻近骨质的深层肌束,影像形态多为中心较稀疏、边缘相对致密的分层钙化,符合此患儿的影像学表现。若临床与影像后续随访证实病灶逐步稳定或吸收,可进一步佐证该诊断。

治疗方案与康复计划

骨化性肌炎通常呈自限性,大多数病例可逐渐好转或稳定。针对本病例可考虑以下处置与康复方案:

- 保守治疗:

- 急性期(受伤后数天至2周):局部制动、保护性休息,避免再次撞击或过度牵拉。可根据疼痛程度在医生指导下使用非甾体抗炎药(NSAIDs),同时可进行局部理疗(如温敷)缓解疼痛和促进血液循环。

- 亚急性—恢复期:在症状缓解后逐步增加活动范围,进行轻柔的关节活动度训练与伸展练习,避免过度用力牵拉受伤肌群。

- 手术治疗:

若病灶持续增大、疼痛难以控制,或对关节功能有明显阻碍,且病变稳定6~12个月后依旧明显影响日常活动,可在医生评估后考虑手术切除。但通常需等待病灶成熟以降低复发概率。 - 康复/运动处方建议(FITT-VP 原则):

- 频率(Frequency):建议每周2~3次专业复健训练,平日进行低强度活动防止肌肉萎缩。

- 强度(Intensity):初期以低负荷、低阻力练习为主(如离心训练、核心稳定性训练),疼痛允许范围内的轻柔牵伸和等长收缩。

- 时间(Time):每次10~15分钟起步,逐渐累加至30分钟左右,配合患者耐受度酌情延长。

- 方式(Type):优先选择不对患处产生过大冲击力的训练,如体位摆正下的直腿抬高、小步行、支撑练习、低负荷固定器械训练。

- 进阶(Volume and Progression):随着疼痛和关节活动度逐步改善,可缓慢增加训练负荷和时长,注意避免过度疲劳及二次损伤。

若患儿存在其他合并症或骨骼发育异常,应在专科医生指导下调整运动强度和方式,充分考虑骨骼生长特点,以免影响患儿的长骨发育或关节功能。

免责声明: 本报告为基于现有影像及病史信息进行的参考性医学分析,不能替代线下面诊或专业医生的诊断与治疗意见。如有进一步疑问或症状加重,请及时就医并进行相关检查。

人类医生最终诊断

创伤性骨化性肌炎(MOT)