钙化性肌坏死——一种“不可触碰”的病变

临床病史

一名64岁的男子因右小腿轻微外伤入院。检查发现,他的小腿出现一个大的可触及肿胀,并且足部脉搏消失。进一步询问了解到,他在40年前曾有过一次外伤,导致股骨干骨折和小腿筋膜间隙综合征。

影像学表现

X线片显示,右小腿前外侧腔室内有一个大型软组织肿块,边缘有钙化,并可见邻近腓骨的侵蚀性改变(图1)。

为评估下肢血管而进行CT血管造影(CTA),显示在肿块周边有钙化,并侵蚀腓骨外侧皮质(图2)。在前外侧腔室内可见病灶内高密度区(图3),并伴有大量侧支循环(图4)。腘动脉及其下游血管通畅。

由于腓骨的侵蚀性改变并不符合非侵袭性病变(平滑的浅凹),因此建议进行磁共振(MR)检查以进一步对肿块进行特征分析。

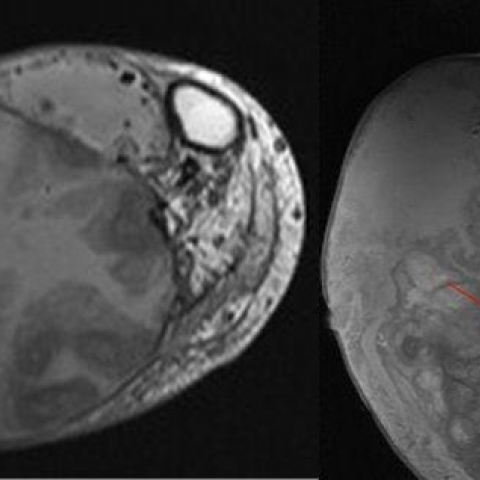

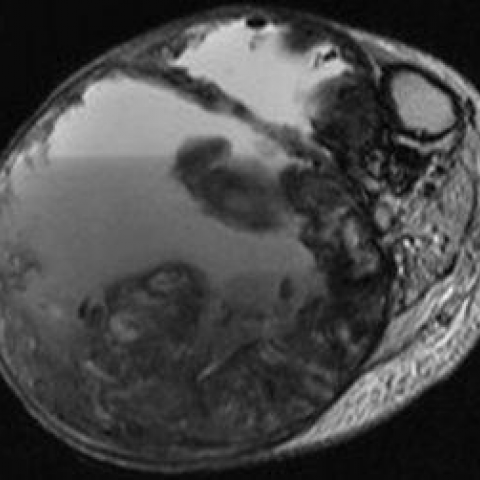

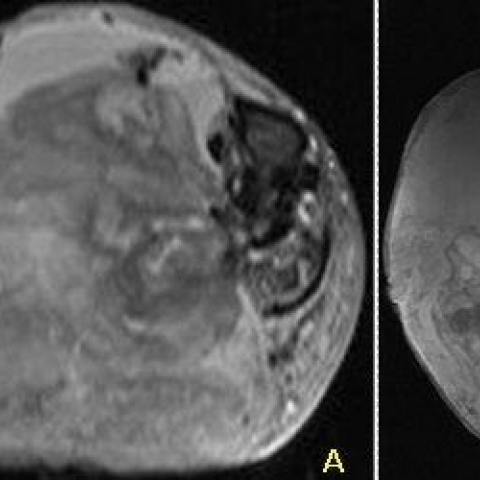

MR显示一个不强化的肿块(图5),含有低T1/T2信号的结节状区域、囊性/实性成分以及与急性和慢性出血相符的液-液平面(图6及图7)。骨髓信号正常。

结合CT和MR的综合信息做出了诊断。由于病灶内出血增加及出现败血症,患者病情恶化。随后进行了截肢手术,证实了这一诊断。

病情讨论

钙化性肌坏死(CM)最初于1960年被描述 [1],是一种由骨筋膜室综合征 [2]、缺血及纤维化 [3] 所导致的罕见潜伏性病变。通常有陈旧外伤病史,时间可长达10至64年不等。梗死部位呈椭圆形,其主轴与肢体的长轴平行 [1]。病灶内反复出血可导致肿块增大并出现营养不良性钙化。CM常见于小腿前外侧肌室,但也有报道发生在前臂 [5, 6] 和足部 [7, 8]。CM通常是单侧发生,但也有两篇文献报道了双侧CM [4, 9]。

外伤史可能难以获得,因此影像学对诊断CM至关重要。普通X线片可显示梭形肿块伴边缘斑块状/片状钙化。超声检查可见不规则或线状回声,并伴有后方声影 [10]。CT图像上,梭形肿块表现为环状钙化,中央为不均匀的液体密度,继发于出血。由于病变具有慢性特点,通常可见光滑的骨皮质蚀刻,但有时该过程可表现出侵蚀性,类似于侵袭性病变,如本例所示。MR虽非必需,但可用于进一步确诊。它可在T1/T2加权序列上显示厚实且结节状或叶状的低信号外周环,与外周钙化相对应 [11]。肿块中央在T1和T2加权序列上可见信号不均,原因在于出血时间存在差异。核医学检查无特异性,应用价值有限 [10]。

鉴别诊断包括恶性病变如软组织肉瘤(STS),骨化性肌炎以及外伤后假性动脉瘤。CM通常可通过其缺乏对比增强及病灶周围水肿特征与STS区分 [2],但已有文献报道了可增强的CM病例 [12]。

过去曾主张进行手术干预,但由于并发症风险高(包括无菌坏死组织化脓、严重出血或瘘管形成 [3]),保守治疗更为合适。需强调的是不应进行活检,否则可能导致严重的出血。只有在必要时才考虑干预,例如患者疼痛无法控制时。外伤史可能无法获得,但典型的影像学表现可帮助避免不必要的检查和误诊。

总之,影像学在CM的诊断中至关重要,可避免潜在的危险活检或不必要的干预。因此,CM被列为“不可触碰的病变(do not touch lesion)”。

鉴别诊断列表

最终诊断

钙化性肌坏死

证书

没有可翻译的内容。

图像分析

右小腿普通X线片

小腿增强后轴位CT扫描

CT 三维重建

三维CT血管造影重建

小腿MRI

小腿MRI

小腿磁共振成像

小腿MRI

一、影像学发现

根据提供的X线、CT及MRI影像资料,患者右小腿可见椭圆形、梭形软组织肿块影,主要特征如下:

1. X线:表现为梭形软组织肿胀,病灶内周边呈片状或板层状钙化影,局部可见软组织的钙质沉积,邻近骨质可见轻微的皮质压迹或“磨蚀样”改变。

2. CT:在横断面上可见梭形软组织密度影,周缘呈明显条带状/壳状钙化,中心部分密度不均匀(可表现为液性或混杂密度),提示陈旧出血或纤维组织成分。伴随邻近骨皮质平滑压迫改变,并无大范围骨质破坏。

3. MRI:该软组织肿块在T1、T2加权序列上信号不均,中心可见混杂高低信号,提示不同程度的陈旧性出血及坏死/纤维区。外周包膜对应低信号区域,与沉积的钙盐一致。无明显强化的软组织占位表现。

上述影像学表现结合患者外伤史,符合一个慢性、形态较稳定、存在钙化及出血因素的软组织病变特征。

二、潜在诊断

在鉴别诊断中需考虑以下几种可能:

1. 钙化性肌坏死(Calcific Myonecrosis,CM):常见于既往严重挤压伤或筋膜间隔综合征后的远期并发症,影像上表现为梭形肿块伴壳状钙化,中心可有混杂密度或不同信号出血区域。

2. 软组织肉瘤(Soft Tissue Sarcoma,STS):可在影像上呈软组织肿块,部分病例可见钙化,但常有明显强化及侵袭表现,且常伴周边软组织水肿。

3. 骨化性肌炎(Myositis Ossificans):多见于外伤后骨化过程,一般呈分层或带状钙化,从外围向中心进行骨化,与本例较陈旧且类似液化坏死的病变特点并不完全相符。

4. 外伤后假性动脉瘤:也可出现肿胀和钙化(动脉瘤壁钙化),但CT或MRI上往往可见动脉瘤与动脉系统相连,增强后有明显腔内对比剂充盈。

结合患者40年前的外伤史,形态学和影像学特征最符合钙化性肌坏死的远期表现。

三、最终诊断

基于患者既往外伤与筋膜间隔综合征病史、当前影像学所示梭形肿块及典型周边钙化表现,并排除恶性肿瘤或动脉病变的证据,最可能的诊断为“钙化性肌坏死(Calcific Myonecrosis)”。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略:

• 保守治疗:若患者疼痛或功能受损不显著,通常以观察和对症支持治疗为主。由于病变多属慢性稳定性钙化组织,病灶内部往往无实质性活性病原体,打开或活检有可能导致继发感染或大出血,故一般建议“勿触碰(do not touch)”策略。

• 手术干预:仅在患者出现持续性疼痛、功能障碍明显或病变快速增大引起并发症时可考虑手术切除。但手术出血风险较高,且可增加感染风险。应在充分讨论利弊后谨慎选择。

2. 药物及其他支持:

• 针对疼痛可酌情使用止痛类药物(如非甾体抗炎药NSAIDs),缓解炎性渗出或软组织水肿。

• 如血管受压明显并导致下肢远端缺血,则需进一步血管外科评估,有无血流重建或分流的必要。

3. 康复与运动处方:

(1) 康复原则:

• 需根据患者下肢肌力、疼痛程度和心肺功能制定个体化的训练方案;

• 重点在于维持及逐步改善患肢活动度,避免过度负荷导致局部组织再受损;

(2) 运动处方建议(FITT-VP原则):

• 频度(Frequency):每周3~5次,视患者耐受情况可适当调整;

• 强度(Intensity):以中低强度运动为主(如自重练习、轻度的阻力训练),并根据下肢不适与疼痛情况逐渐进阶;

• 时间(Time):每次20~30分钟起步,若耐受良好可逐步延长;

• 类型(Type):宜选择关节负荷较小的活动,如平地行走、坐式下肢轻量抗阻练习、游泳或水中运动(水的浮力可减小下肢负重);

• 进展(Progression):在疼痛可控且下肢力量有一定改善的前提下,逐步增加运动量或强度,例如逐渐增加行走速度或轻度负重;

• 体量(Volume)与模式(Pattern):可将单次耐受时间分段完成,例如10分钟×2~3次/天,避免一次性过度疲劳。

(3) 安全注意事项:

• 若出现明显疼痛、肿胀加重或下肢供血障碍(如麻木、皮肤颜色改变),应及时就医并重新评估;

• 对于合并心肺功能不佳或其他慢性疾病的患者,应在专业医师或康复治疗师指导下根据耐受水平进行调整。

五、免责声明

本报告基于现有信息与常规医学知识进行参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的个体化指导。若有任何临床疑问,应及时咨询专科医生或在医院进行进一步检查与诊治。

人类医生最终诊断

钙化性肌坏死