腹外硬纤维瘤

临床病史

一名50岁的男性,出现左锁骨上区包块在1个月内快速增大的病史。体格检查显示左臂内侧面感觉减退和异常感觉。患者未报告体重减轻或其他症状。

影像学表现

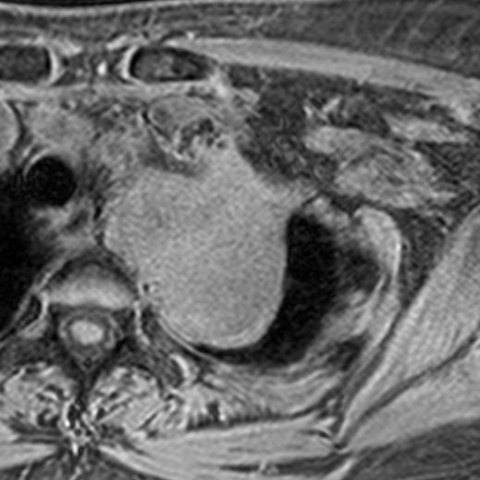

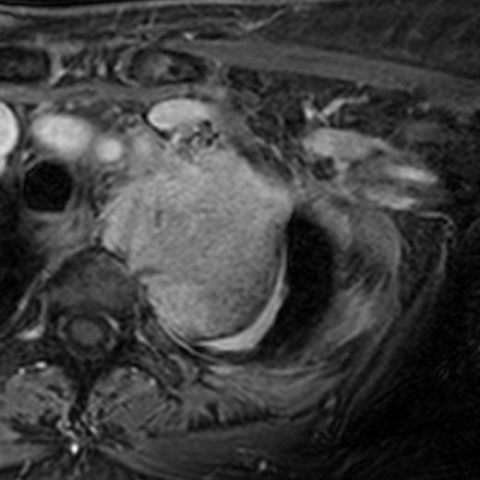

进行MRI检查,显示在左侧颈段下部可见一个软组织肿块,在T1和T2加权成像中信号较低,在STIR序列中信号中等,并在对比剂注射前后的THRIVE成像中可见明显强化。

轴位图像显示病灶内部局部区域信号减低,而在冠状面图像上对应为从颅侧至尾侧穿过病灶的极低信号带状影。

病灶最少程度地延伸至左侧椎间孔。肿块与椎体右前外侧缘相接触,并在局部可见小范围的皮质破坏。

进行了CT引导下穿刺活检。

病情讨论

A. 背景:

硬纤维瘤(或深部纤维瘤病)是肌肉、筋膜或腱膜结缔组织中的一类成纤维细胞肿瘤。最常见于25-35岁的成年人,在某些情况下与第20号和第8号染色体三体性相关 [1]。

B. 临床观点:

根据肿瘤的部位,可将其分为腹腔内、腹部和腹腔外硬纤维瘤。

腹腔内硬纤维瘤可发生于肠系膜或盆腔。肠系膜硬纤维瘤与家族性腺瘤性息肉病(FAP或Garner综合征)相关(但并非唯一关联)[1-4]。

腹部硬纤维瘤累及腹壁,主要侵犯腹直肌和腹外斜肌,多见于妊娠期间、产后一年内或口服避孕药期间的女性 [1, 2]。

腹腔外硬纤维瘤累及筋膜和肌肉,依次好发于肩部、胸壁、背部、髋部和膝部。诊断时常为巨大肿瘤(>5 cm),生长迅速且极具侵袭性。患者越年轻,硬纤维瘤的侵袭性越强;20岁以下患者的复发率高达87%,而20岁以上患者的复发率约为20% [1]。

C. 影像学观点:

MRI最能显示腹腔外硬纤维瘤的组织及其与周围结构的关系。可见沿筋膜或肌肉轴扩展的大块浸润性边界肿瘤,常表现为“筋膜尾”征(80%)[1, 3, 5]。

其信号不均一,随着时间推移依据组织成分而变化。早期肿瘤细胞密度更高,T2W信号较高;后期肿瘤胶原成分更显著,T2W信号较低 [3-6]。增强扫描通常表现为中度至高度强化 [1, 3]。此类肿瘤的典型征象为纵向低信号纤维条带(可见于高达86%的病例,“黑色手指”征),病理检查对应于纤维束 [1]。

D. 预后:

在可能的情况下应尽量进行手术治疗,尽管复发率很高。若手术无效,则可采用放射治疗,同样可用于预防复发 [2, 4-6]。

E. 要点:

腹腔外硬纤维瘤是生长快速、局部侵袭性强的肿瘤(不发生转移)。

它们常沿筋膜和肌肉平面生长,常可见“筋膜尾”征。

肿瘤由纤维成分构成,通常在T1W上信号较低,T2W信号多变,并具有明显对比增强。

肿瘤内的纤维束常表现为沿筋膜或肌肉轴分布的线状低信号带。

鉴别诊断列表

最终诊断

纤维母细胞性间叶组织增殖,无细胞异型性:胸廓外硬纤维瘤

图像分析

磁共振成像(MRI)- 短T1反转恢复序列(STIR)

磁共振成像 - 冠状位 THRIVE 增强后

CT引导活检

磁共振成像 - 轴向 T1 自旋回波序列

磁共振成像 - 冠状位 T2 加权成像

磁共振成像 - THRIVE序列对比剂注射前后增强

医学影像分析报告

1. 影像学发现

根据提供的MRI图像,可见左侧锁骨上区(斜方肌深面及周围筋膜肌层)存在一体积较大的肿物,边界不清,显示明显的浸润性生长。该肿物在T1加权序列上信号偏低或等信号,T2加权序列上信号不均匀,可见局部较高信号区与低信号相间,增强扫描后肿物实质呈中-高程度强化。影像上可见肿物沿着肌群与筋膜走行延伸,疑似存在“筋膜尾征”(fascial tail sign),局部可见线样低信号带(可能与束状纤维成分相关)。

由于肿物位于左锁骨上窝附近,邻近臂丛神经或神经通路,可能与患者出现左上臂内侧感觉异常(感觉减退与异常感觉)相呼应。暂未见明确远处转移病灶的证据。

2. 潜在诊断

-

肩部/颈部区外腹壁型硬纤维瘤(Extra-abdominal Desmoid Tumor, 又称深部纤维瘤或筋膜瘤)

依据:肿物在筋膜、肌层内具有侵袭性生长特点;MRI有典型的浸润性边界、较低的T1信号及可变的T2信号;病变呈“筋膜尾征”,并可见线样低信号区(纤维束)。临床上生长迅速但少见远处转移,这些特征与深部纤维瘤相吻合。 -

软组织肉瘤(如纤维肉瘤或其他软组织肉瘤)

依据:软组织肿瘤尤其是高度恶性者亦可表现为快速生长及侵袭性边界。但深部纤维瘤相对倾向局部侵袭而非远处转移,而某些肉瘤则常有转移趋势,故仍需鉴别。 -

神经源性肿瘤(如神经鞘瘤)

依据:因患者有神经受累症状(感觉异常),需考虑臂丛神经区肿瘤。不过神经源性肿瘤通常在MRI上可见相对清晰界限,增强方式也有所差别,且生长模式常不像深部纤维瘤这样沿筋膜广泛浸润。 -

淋巴结肿大或淋巴瘤局部包块

依据:锁骨上区淋巴结肿大在临床并不少见,但本病灶体积大、呈明显肌筋膜性浸润,且T2信号表现与普通淋巴结肿大或淋巴瘤不完全相符,因而可能性相对较低。

3. 最终诊断

综合患者中年男性、肿物呈快速生长、病变于肩带及邻近筋膜组织内浸润,并结合典型MRI征象(“筋膜尾征”、T1低/等信号、T2信号可变及明显强化)及病史表现,最符合 肩部(锁骨上窝)外腹壁型硬纤维瘤(深部纤维瘤或筋膜瘤,Desmoid tumor)的诊断。

若进一步组织学证实,可明确其为深部纤维瘤。若病理证据尚不充分,推荐进行穿刺活检或手术切除后进行病理学检查以最终确诊。

4. 治疗方案与康复计划

4.1 治疗策略

- 手术治疗:深部纤维瘤如能完整切除且不致严重功能障碍,手术是首选方案。然而此类肿瘤有一定复发率,术中需尽量切除干净并保留重要神经血管束。

- 放射治疗:对于无法完整切除或者手术边缘阳性、局部高复发风险的病例,放疗可考虑作为辅助或根治性治疗方案之一。

- 药物治疗:部分患者可尝试激素、抗雌激素药物(如他莫昔芬)或非甾体抗炎药进行保守治疗,但疗效仍需根据个体差异评估。

- 化疗:通常为保守或难以切除、反复复发的情况下酌情考虑。

4.2 康复与运动处方

在治疗结束(无论采用手术、放疗或其他治疗)后,为重建患侧肩颈部及上肢功能,需要个体化的康复训练。以下给出基于FITT-VP原则(频率、强度、时间、类型及进阶)的通用建议:

- 术后早期(或治疗后早期):

- 频率:每天1-2次,时间短、动作轻柔。

- 强度:以不出现明显疼痛为准,低强度、被动或助力活动为主。

- 时间:每次练习约10-15分钟。

- 类型:肩颈关节及上肢关节的主动/被动关节活动度训练(肩的前屈、外展、轻度内外旋等),配合简易的手指和腕关节活动。

- 恢复中期:

- 频率:每周3-4天。

- 强度:在没有明显疼痛和肿胀的情况下,可逐步增加阻力(例如轻度弹力带或浆板练习),避免颈肩部过度负担。

- 时间:每次练习20-30分钟。

- 类型:肩关节周围肌群力量训练、核心稳定性训练(如侧桥、仰卧抬臀等)以增强整体支撑。注意保持运动时的正确姿势,避免用力不当造成拉伤。

- 后期巩固阶段:

- 频率:每周3-5天。

- 强度:可在不适症状可控的前提下,逐步过渡到中等强度训练,如小重量哑铃锻炼肩颈肌群。

- 时间:每次30-45分钟,根据耐受度调整。

- 类型:可适当结合全身有氧运动(如快走、骑车)与力量训练交替进行,以强化心肺功能并维持肌群力量与柔韧性。

如果患者存在骨质疏松、心肺功能不佳或其他合并症,应在专业人员指导下进行个体化的运动量及强度调整,确保安全。

免责声明:本报告为基于现有资料所做的参考性医学分析,不能替代线下面诊或专业医生的诊疗意见。如有任何疑问,应及时咨询专业医师或前往正规医疗机构进行进一步检查和治疗。

人类医生最终诊断

纤维母细胞性间叶组织增殖,无细胞异型性:胸廓外硬纤维瘤