骨盆骨巨细胞瘤

临床病史

一名55岁女性主诉左侧腹股沟区疼痛。

影像学表现

在左侧髋臼发现了一处膨胀性区域性溶骨性病灶,具有较窄的过渡带并伴有骨皮质变薄。

在磁共振成像上,病灶在T1和T2加权像上主要呈现低信号。未见囊性成分或液-液平面。注射钆基对比剂后可见实质性强化。

病情讨论

骨巨细胞瘤(CGTB)是一种相对罕见、通常为良性的骨肿瘤,具有局部侵袭性,甚至可转移至肺部。它们通常为单发 [1].

绝大多数病变发生在骨骺闭合后,通常见于20至50岁的年轻成年人 [1].

大多数肿瘤生长于长骨骨端,但也可能发生于扁骨及骨突 [2].

骨盆部位相对少见,其中以髋臼最常见 [3].

CGTB由大量破骨细胞样多核巨细胞组成,这些巨细胞均匀分布在表达RANKL的单核基质细胞增生中,RANKL在这些病变的发病机制中似乎起到重要作用。肿瘤中常可见出血区 [2].

典型的影像学表现是边界清晰、无周围硬化的区片状溶骨性病灶,常伴有轻度骨膨胀。病灶通常紧贴关节面。更具侵袭性的特征可包括过渡区更宽、皮质变薄、皮质破坏及软组织肿块等。无基质钙化 [1].

影像学表现的侵袭程度与组织学并无相关性,也不能很好地预测局部复发或肺转移的风险。

在T2加权图像上,常可观察到低信号区域,这是由于含铁血黄素、纤维化或高细胞密度较多所致 [1].

继发动脉瘤样骨囊肿(ABC)成分可能会产生液液平面,据报道约14%的病例可见 [4].

增强的实性成分有助于将继发ABC的CGTB与原发ABC区分开来 [1].

对于可切除的肿瘤,首选治疗方案是手术。通常推荐瘤腔内刮除术。结合骨水泥(聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA)使用可提高局部控制率 [5, 6].

总之,当出现上述流行病学和影像学特征时,应将骨巨细胞瘤纳入骨盆溶骨性病变的鉴别诊断范围。

鉴别诊断列表

最终诊断

骨盆骨巨细胞瘤

图像分析

骨盆及双侧髋关节X线片

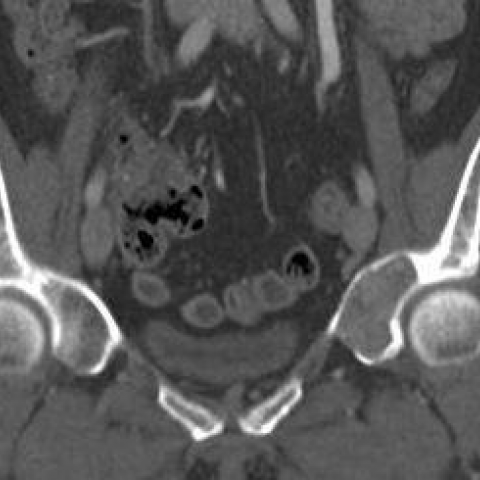

多层螺旋CT冠状面重建图像:

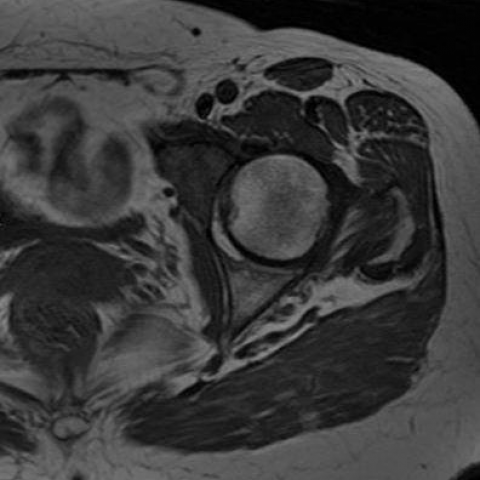

轴向MR图像:

轴向FST1加权磁共振图像:

医学影像分析报告

一、影像学发现

1. X 光片(骨盆正位):在左髋臼(髂骨)可见边界相对清晰、地理性溶骨性病灶,周围硬化程度不明显,局部骨质轻度膨胀。未见明显钙化或骨内形成。

2. CT(冠状位):可见左侧髋臼区断层有较大的低密度骨质缺损,病变轮廓清晰,局部皮质变薄,邻近软组织轻度受压,可疑局部软组织成分凸出,无明显钙化。

3. MRI:在T1加权成像上,左髋臼处可见主要呈中等或稍低信号的病变;在T2加权像中病灶部分区域信号偏低,提示可能有出血、含铁血黄素或纤维成分。可见少量液液平面(fluid-fluid levels),提示病变内部可能存在类似动脉瘤样骨囊肿(ABC)样改变。

4. 对比增强后病变实体部分明显强化,符合以实质性单核基质细胞为主并混杂血管丰富或囊腔区域的特征。未见明显远处转移的征象。

二、潜在诊断

1. 巨细胞瘤(Giant Cell Tumor of Bone,GCTB):

- 常见于闭合骺后至中年成年人(大约20-50岁),与患者年龄相符。

- 好发于长骨远端及近端关节附近,也可见于骨盆,髋臼属于少见部位之一。

- 典型影像学表现为边界清晰的溶骨性损害,常临近关节面,无钙化或骨内形成。

2. 动脉瘤样骨囊肿(Aneurysmal Bone Cyst,ABC):

- 可见于20岁以下及年轻人,但中年发病亦有报道。

- 影像常表现为分隔状态的膨胀性溶骨,MRI可见明显液液平面。

- 若在病灶内见强化的实体成分有限,则纯ABC可能性降低。

3. 转移瘤、骨肉瘤或其他恶性骨肿瘤:

- 年龄偏大时需考虑骨转移可能,如乳腺癌、肺癌等来源,但一般会出现更多破坏或反应性硬化。

- 骨肉瘤等原发性恶性骨肿瘤可出现软组织肿块、骨皮质广泛破坏及骨膜反应。

基于本例的影像和临床特点,巨细胞瘤(GCTB)最为符合。

三、最终诊断

结合患者年龄(55岁)、左侧髋臼处溶骨性病变、病变形态及增强MRI特点,最可能的诊断为: 骨巨细胞瘤(Giant Cell Tumor of Bone)。

若仍有疑虑,建议行穿刺活检以明确病理诊断,并排除其他恶性病变。

四、治疗方案与康复计划

治疗方案:

- 外科干预:对于可切除的骨巨细胞瘤,首选 刮除术(curettage),并配合骨水泥(PMMA)填充或植骨。若存在软组织扩展或局部侵蚀明显,需完善评估后考虑更广泛的手术切除。

- 药物治疗:地舒单抗(Denosumab)在抑制RANKL方面有效,部分患者可考虑使用,尤其是无法手术或术后复发情形。

- 放疗:通常不是首选,适用于难以切除或复发性病变。

康复及运动处方:

术后康复应遵循循序渐进(FITT-VP 原则)及个体化原则:

- 早期康复:

- 术后早期(约1-2周):以保护性下地为主,可在支具或助行器辅助下进行短距离步行。

- 避免过度负重与剧烈活动,预防骨折或植入物松动。

- 进行关节活动度训练,如髋关节被动或主动活动练习,保持关节灵活性。

- 中期训练:(2-6周左右)

- 逐渐增加负重比重,每日轻度力量练习,如直腿抬高、髋部肌肉等等长或等张练习。

- 如疼痛可耐受,可增加水中运动(游泳或水中行走),既减轻髋部负担,又能强化肌肉。

- 后期训练:(6周及以后)

- 在骨愈合或修复稳定后,可适度增加体重承重练习,如负重行走、有氧训练(如椭圆机或自行车)。

- 保证充足营养与钙、维生素D摄入,以助骨质恢复。

如患者存在骨质脆弱或其他合并症,需在专科医师和康复师的指导下调整训练强度与进度,并定期监测骨愈合与软组织情况,及时评估风险。

报告免责声明:

本报告仅基于提供的影像和临床简要信息进行参考性分析,不能替代线下面诊或专业医师的意见。最终诊断和治疗方案需结合患者的完整病史、病理检查及专科评估。

人类医生最终诊断

骨盆骨巨细胞瘤