骨外间叶性软骨肉瘤

临床病史

一名66岁的男性因左腿上生长缓慢的肿块被转诊至我院。他没有报告疼痛、无力或体重减轻。该肿块质地坚实,且皮肤完整。

影像学表现

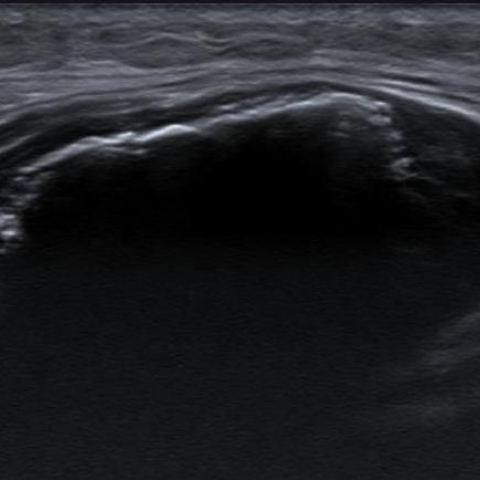

超声图像显示一个位于浅筋膜下深部组织中的 5 cm 软组织肿块(图 1a)。它似乎存在致密钙化。彩色多普勒未检测到病灶内血流,可能是由于大范围的钙化所致(图 1b)。

常规 X 线片显示一个较大的软组织肿块,并证实了大范围的钙化(图 2a、b)。CT 显示在肿块中心存在小的、颗粒状、条纹状和不规则状的钙化(图 3a、b)。

在 MR 图像上,中心钙化区域在 T1WI 和脂肪抑制 DP-WI 序列上均表现为低信号。未矿化的外周区域在 T1WI 上呈低至中等信号,在脂肪抑制 PD-WI 序列上呈高信号(图 4a-d)。增强 MRI 显示外周结节状、不均匀的强化(图 4d)。

病情讨论

骨外间叶性软骨肉瘤(EMC)是一种罕见的恶性肿瘤,其特征是由小的未分化圆形细胞和分化良好的软骨基质岛屿构成的双相组织学模式。它约占所有软组织肉瘤的2% [1]。该肿瘤的三种组织学类型包括黏液型、间质型和极少见的低级别型。

从流行病学上看,黏液型亚型更常见于大约50岁的男性,而间质型亚型更常见于年轻成年女性 [1]。

临床表现并不特异,通常表现为缓慢生长的无痛性肿块。在这种临床情况下,本机构通常首先进行X线和超声检查。根据检查结果,再进一步进行MRI和/或CT。

大约67%的病例可见钙化 [2]。环状或弧形以及颗粒状的矿化是一个重要的诊断征象,因此CT在诊断中具有价值,有助于分析矿化模式。

MRI有助于排除脂肪成分以及骨和血管受侵。MRI的表现取决于病变的钙化程度。

未矿化区域在T1WI上通常呈等信号,在T2WI上呈高到中等信号,而钙化区在两种序列上均呈低信号。据报道,在钙化和非钙化区域均可见弥散性不均匀增强,提示血流丰富 [2, 3]。

EMC的鉴别诊断包括骨外骨肉瘤(EO)、滑膜肉瘤、骨化性肌炎以及未分化多形性肉瘤(恶性纤维组织细胞瘤)。

致密的云絮状钙化而非环状-弧形矿化有助于将EO与EMC区分开来。

骨化性肌炎通常会在4-6周后出现边缘或周围的矿化,并可在骨小梁之间见到脂肪浸润区域 [4]。

滑膜肉瘤和未分化多形性肉瘤与EMC难以区分。两者均可表现为对邻近骨的侵蚀或侵犯。滑膜肉瘤通常位于关节周围 [5]。

最终诊断需要组织学证实,在我们的病例中进行了切除性活检。

EMC的推荐治疗是行广泛切除手术。化疗和放疗的疗效仍不明确 [6]。

已获得患者用于发表的书面知情同意。

鉴别诊断列表

最终诊断

骨外型间叶性软骨肉瘤

图像分析

超声

常规X线检查

计算机断层扫描

磁共振图像

1. 影像学发现

根据提供的X线、CT及MRI影像,可见左小腿软组织内有一相对清晰边界的占位性病变,表现如下:

- X线:在胫骨远近端软组织内可见局限性肿块影,病变内有明显的“环形(ring-and-arc)”及点状砂粒样钙化。骨结构完整,暂未见明显骨质破坏或反应性骨皮质增厚。

- CT:横断位及冠状重建显示肿块位于肌层内,密度不均,见高密度斑点及环形钙化。病变与周围肌肉组织分界相对清楚,未见明显骨质侵蚀征象。

- MRI:肿块在T1加权像上呈近等或略低信号,T2加权像呈混杂性高信号,肿瘤内钙化区在T1、T2序列上均表现为低信号。增强扫描时,实性部分可见不均匀强化,提示血供丰富;未见明显脂肪成分。

总体而言,影像提示软组织内占位性病变,内有较典型的软骨样钙化形态,周围结构完整,尚无明显骨或关节侵犯。

2. 潜在诊断

结合患者66岁,男性,左小腿无痛性渐进性肿块生长,以及影像学上见明显软骨样钙化,需考虑以下诊断:

- 异位骨化(Myositis Ossificans):常见于外伤或反复刺激后软组织内骨化,一般早期呈不规则钙化,随时间可发展为外缘致密、中心相对稀疏的“反转型”钙化。若时间不够长或形态特殊,可能与软组织肿瘤钙化混淆,但通常伴有一定病史(外伤或慢性刺激)。

- 骨外骨肉瘤(Extraskeletal Osteosarcoma):软组织中产生骨或骨样基质的恶性肿瘤,钙化常呈团块状或云雾状(cloud-like),而非典型“环形钙化”。本例更倾向于软骨样钙化,因此骨肉瘤可能性相对较低。

- 滑膜肉瘤(Synovial Sarcoma):可见肌层或关节旁生长的软组织肿瘤,有时合并钙化或骨质侵蚀。通常多见于年轻人且肿块常靠近关节。本例病灶外观显示更加典型的软骨基质,年龄段亦更符合软骨肉瘤的流行病学特征,故滑膜肉瘤可能性稍低。

- 未分化多形性肉瘤(UPS,原恶性纤维组织细胞瘤):可出现软组织肿块且常有坏死、出血等,钙化并非其常见特征。本例肿瘤内部“环形”及“砂粒”样钙化更偏向软骨成分。

- 软骨肉瘤(Extraskeletal Mesenchymal Chondrosarcoma 等亚型):临床多表现为缓慢生长的无痛性包块,常见“环形—弧形(ring-and-arc)”或斑点状钙化,影像学及病理学上可见软骨基质。本例影像表现与临床症状均高度契合。

3. 最终诊断

结合患者年龄、症状表现(无痛性、缓慢生长的软组织包块)及影像学上典型的“环形”及“点状”软骨钙化特征,尤其后续病理组织学检查若证实存在软骨基质并伴少量小圆形细胞成分时,最可能的诊断为骨外(软组织)来源的软骨肉瘤(例如中胚叶性软骨肉瘤,Extraskeletal Mesenchymal Chondrosarcoma)。

如需确诊,可结合免疫组化及组织病理学特征进一步明确。如没有确切的病理结果,应行手术或穿刺活检明确诊断后再行治疗。

4. 治疗方案与康复计划

-

治疗策略:

- 手术切除:对明确诊断的骨外软骨肉瘤,首选宽范围手术切除(wide excision)以确保肿瘤周缘无残留。

- 放化疗:由于此类肿瘤对化疗及放疗敏感度尚存在争议,部分案例显示辅助化疗或放疗可用于病变较大或边界不清者,但疗效尚需进一步评估。

-

康复/运动处方:

术后康复应注重预防瘢痕挛缩、恢复肌力及关节活动度,同时警惕骨与软组织损伤风险,可以遵循FITT-VP原则:

- 运动种类(Type):以关节活动度训练、肌力训练和有氧锻炼为主。

- 运动频率(Frequency):根据个体情况,术后初期每周2-3次康复训练,逐渐恢复期可增加至每周4-5次。

- 运动强度(Intensity):从低强度开始,逐渐增加。早期局部肌力训练可在专业康复师指导下使用弹力带或自重练习。

- 运动时间(Time):每次训练时间可从10-15分钟开始,随着耐受程度提高可延长至30分钟或以上。

- 运动方式(Mode):刚开始以温和的关节活动范围练习、轻量阻力训练为主,随后可适度增加功能性动作(如坐立、下蹲),并逐步过渡到行走、骑行等有氧训练。

- 渐进性(Progression):随着肌力与功能的恢复,可逐步提高阻力或运动总量,严密观察局部疼痛、肿胀或功能不耐受情况,如有不适应及时调整。

术后若肿瘤切除范围较大,需进一步个体化指导,如配合物理治疗、电刺激或其他辅助治疗方法,以加速功能恢复。务必避免高冲击或对局部创口形成牵拉的训练动作。

5. 免责声明

本报告为基于有限的影像及临床信息所作的分析,旨在提供一般性参考意见,不能替代线下面诊或专业医生的正式诊疗建议。如有任何疑问或病情变化,请及时咨询专科医生并进行进一步检查或治疗。

人类医生最终诊断

骨外型间叶性软骨肉瘤