腘窝淀粉样瘤

临床病史

一名63岁的女性,既往有腘窝肿块切除史,现因左侧腘窝出现一个6厘米、缓慢生长的肿块来我院就诊,该肿块伴有疼痛和局部功能障碍。

首先进行了超声检查,随后进行了MRI和PET-CT扫描。

影像学表现

超声检查显示左腘窝存在一个实性低回声病变,分叶状、边界清晰,无明显血管化。

磁共振成像(MRI)更好地评估了肿瘤范围,显示在腘窝区域有3个独立的病灶,最大的位于膝上平面。它们均呈分叶状、轮廓清晰,与相邻结构分离而无浸润/侵犯,仅表现为占位效应。所有病灶在T1加权像上与肌肉信号相仿,在T2加权像上表现为明显且不均匀的低信号,在弥散加权像上无弥散受限,在T2-SPAIR像上可见少量水肿并呈轻度高信号,在T1-3D脂肪抑制动态增强扫描中给予钆剂后可见轻度均匀强化。

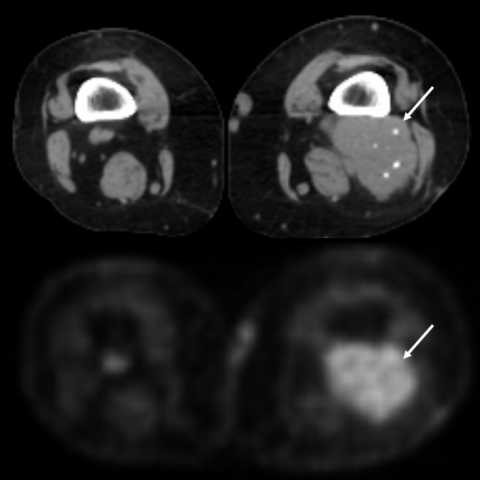

PET-CT显示病灶内存在一些点状散在钙化,密度与肌肉相似,标准摄取值(SUV)为4,49。未见其他病灶。

病情讨论

淀粉样变性包括一组疾病,其特点是在细胞外沉积淀粉样蛋白,这是一种独特的蛋白质性不溶性物质,且耐蛋白水解。[1,2] 这种沉积可表现为系统性、器官局限性或局限于局部,疾病可以是遗传性或后天获得的。[3] 其分类基于蛋白纤维的类型(目前已鉴定出25种),最常见的是淀粉样轻链(AL 型)和血清淀粉样 A(AA 型)。

最罕见的表现是以肿瘤样淀粉样蛋白沉积团块(肿块形式),且无系统性淀粉样变性,被称为淀粉样瘤(amyloidoma),可存在于许多解剖部位。[2] 在软组织亚组中,肢体的淀粉样瘤被视为极为罕见。最大的一组软组织淀粉样瘤病例共 14 例,但其中无一例发生在四肢。[4]

临床上,其表现为生长缓慢的软组织肿瘤,对邻近结构造成局部肿块效应,可能伴有疼痛、功能障碍,甚至血管受压。[5] 然而,这些发现并无特异性。

在腘窝处,淀粉样瘤的起源被认为是慢性滑膜炎所致,并在类似于贝克囊肿的滑膜囊内沉积 AA 型淀粉样蛋白。[5]

由于其罕见性,其影像学特征尚不明确,仅有少数病例报道描述了其在 MRI 上的信号表现。[3,5,6] 在 CT 上,淀粉样瘤常显示点状钙化,有助于提高对淀粉样瘤的怀疑度。[7] 在 T1W 序列上,信号与肌肉等信号相似;在 T2W 序列上,信号表现为低或略低,且有轻度不均匀性;在对比增强 T1W 序列上,肿块大多呈轻度均匀强化。[3,5,6] 然而,至少有一例报道位于大腿的淀粉样瘤表现为异质性病变,在 T1W 和 T2W 上均可见高信号区域,[1] 因此其信号特征并不具备诊断特异性。关于病变边界/轮廓,已有从界限清晰、规则或分叶状到浸润性、不规则的不同报道。[1,3] 在 PET-CT 上,一些病例报道中 SUV 值小于 5,[8] 但也有文献提到 SUV 值大于 5。[9,10]

首选的治疗方法是手术切除,无需辅助治疗,因为这是一种良性且不会转移的肿瘤,对于局部复发同样适用这一原则。[1]

外周软组织淀粉样瘤是一种罕见的局部淀粉样变性表现,通常伴有局部疼痛及功能障碍,无典型影像学表现,需经活检后方可确诊,并通过手术切除进行治疗。

已获得患者知情同意用于发表。

鉴别诊断列表

最终诊断

多灶性复发性腘窝软组织AA型淀粉瘤

图像分析

B模式超声和彩色多普勒评估

矢状位 T1W-SE 和 T2W-TSE 图像

腘窝的冠状位 T1W-SE 图像

膝上病灶的轴位 T2-SPAIR 图像

最大的膝上病变处的轴状DWI图像

全身18-FDG PET-CT

注射钆剂后进行矢状位 T1-3D 脂肪抑制成像

医学影像分析报告

一、影像学发现

基于超声、MRI 及 PET-CT 等多模态影像资料,可见左侧腘窝处存在直径约 6 cm 的软组织肿块。超声示病灶呈相对低回声病变,边缘较清晰,内部回声欠均匀。MRI 表现为:T1WI 上与肌肉等或略低信号,T2WI 上大部分区域信号偏低,局部可见轻度混杂信号;增强后病灶轻中度均匀增强,亦可见散在小点状钙化或高密度灶。病灶与周围肌肉、关节囊及韧带关系密切,局部压迫相邻结构,并引起局部功能障碍。PET-CT 显示病变代谢中度增高,SUV 值在 4~5 左右。

二、潜在诊断

- 软组织淀粉样瘤(Amyloidoma):

此病为局限性淀粉样蛋白沉积所致,常表现为缓慢生长的软组织包块,可伴钙化灶;MRI 信号多较复杂,部分患者于 T2WI 呈低信号为典型表现,但也可出现不均匀信号。PET-CT 可出现中度摄取。 - Baker 囊肿(腘窝囊肿):

通常呈关节腔后方滑膜囊肿,T2WI 常见高信号,囊壁可局限增厚或带有增强;但其多为液性密度/信号表现,且伴关节病变等征象。 - 恶性软组织肿瘤(如滑膜肉瘤或脂肪肉瘤等):

恶性肿瘤可表现为不规则浸润边界、较明显强化或坏死区域,以及更高的代谢摄取(SUV 较高),但本案例 SUV 不算太高,病程缓慢,影像特征并不典型支持恶性。

三、最终诊断

结合患者 63 岁,病程长、缓慢生长的特点,伴有局部疼痛及功能障碍,MRI 上表现为 T2WI 相对低信号、轻度强化,且 PET-CT SUV 值中度增高,病理提示局限性淀粉样蛋白沉积。综合所有临床及影像学信息,最可能的诊断为局限性软组织淀粉样瘤(软组织 amyloidoma)。

若诊断存在不确定性,可行组织病理学及免疫组化等进一步检查以明确诊断。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略:

- 手术治疗:当前对于软组织淀粉样瘤的首选处理方式是完整的手术切除,尤其是肿块较大并产生明显症状时。

- 病理随访:手术后进行组织学及免疫组化检测,以明确淀粉样物质类型并排除系统性淀粉样变。

- 其他辅助治疗:若无系统性淀粉样变,无需特异性药物治疗;部分患者可根据情况选择对症处理(例如镇痛药物、改善局部水肿的药物等)。

2. 康复与运动处方:

在完成手术治理后,康复训练可减少腘窝及周围关节活动障碍,提高功能恢复速度。建议在专科医生或物理治疗师指导下,循序渐进地进行以下康复锻炼:

- 早期(术后 2~4 周):

- 温和的膝关节活动度练习:如在床上行膝关节屈伸,可根据疼痛耐受度进行,小幅度开始,避免剧烈牵拉。

- 低强度肌力训练:对周围股四头肌、腓肠肌等进行等张或等长收缩练习,逐步增强肌力。

- 频率与时长:可每日 1~2 次,每次 10~15 分钟,结合舒缓性活动,如踝泵练习。

- 中期(术后 4~8 周):

- 增加关节活动范围的练习:如坐姿或直立姿势下的膝关节屈伸训练。

- 增强力量和稳定性:可使用低重量沙袋或弹力带,进行股四头肌及腘绳肌的抗阻训练。

- 频率与时长:每周 3~4 次,每次 20~30 分钟,交替膝关节及踝关节的功能训练。

- 后期(术后 8 周以上):

- 渐进性负重训练:可尝试下蹲(squat)、台阶练习等,增强膝关节稳定性。

- 步行或轻度慢跑训练:若恢复情况良好,在软地面或跑步机上以低强度开始,逐渐增加运动量。

- 频率与时长:可每周 3~5 次,每次 30~45 分钟,注意逐步积累训练量。

整个康复过程中应时刻关注伤口愈合、疼痛及局部肿胀情况,若症状明显加重,应及时就医,调整训练计划。

免责声明:

本报告为基于现有临床及影像信息所作的参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生意见。具体治疗及康复方案应结合患者实际情况,由专业医生或物理治疗师制定并指导实施。

人类医生最终诊断

多灶性复发性腘窝软组织AA型淀粉瘤