骰骨-舟骨联合——一种罕见的慢性足部疼痛原因

临床病史

一名53岁的男性因单侧足跟严重疼痛已持续2年,并在近期出现负重困难而到骨科门诊就诊。先前针对足底筋膜炎所进行的物理治疗、类固醇注射和使用足部矫形器均未见效,且之前的X光和超声检查结果均显示正常。随后进行了MRI检查。

影像学表现

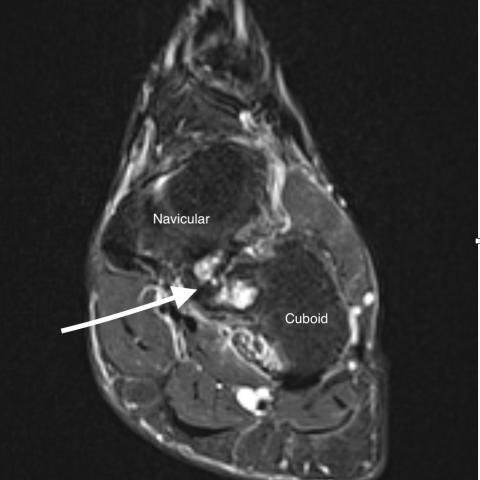

足部的MRI(图1-4)显示,在骰骨后内侧与舟骨足底外侧之间存在异常关节面。伪关节两侧可见T1低信号与STIR高信号,并伴有水肿和囊性改变。足部与踝部其他部位外观正常,未见临床所怀疑的足底筋膜炎的影像学特征。MRI结果与纤维软骨性骰舟融合相一致。

在回顾之前的一张普通X线片(图 5)时,可见骰骨与舟骨之间存在异常且不规则的对合,并伴有关节周围硬化,但未见骨性融合。

病情讨论

跗骨结合是一种两个或多个跗骨之间的异常融合,是导致慢性足痛的一种罕见但重要的原因。虽然通常为先天性,但获得性原因包括创伤、感染、关节炎和肿瘤 [1]。从历史上看,估计患病率不到1% [2],然而最近的研究显示其可能高达11% [3]。

临床表现通常缺乏特异性,往往延迟到青少年时期才被发现,此时由于机械应力增加或周围结构的直接冲击导致疼痛加重。鉴于文献中缺乏相关记载,难以解释本例出现的延迟症状,但我们推测这可能与发生相关退行性改变需要时间有关,这在关节囊性变化中可见。虽然常以单侧症状出现,但最多可有50%病例呈双侧 [1]。跟舟关节结合和距跟关节结合占90%的病例;骰舟关节结合的比例不到1%,仅有少数文献报告 [4]。据报道它多为无症状,偶然诊断,但在本例中,它可表现为静息时和活动时均持续不断的慢性疼痛 [5]。

保守治疗(制动、矫形支具和镇痛)可能效果不足。手术干预可从切除结合到关节融合不等 [4,5]。

根据桥接组织形态学的不同,存在三种基本类型的关节结合:骨性(骨性融合)、软骨性(软骨融合)和纤维性(韧带融合)。

普通X线表现可能不明显,易被忽视,尤其是在非骨性结合中,其表现包括软骨下硬化、关节间隙变窄和异常的关节取向。即使是文献中常见的跟舟关节结合(食蚁兽鼻征)和距跟关节结合(距骨喙征和C征),也很少被识别 [3]。更罕见的关节结合表现可能欠缺特异性,往往需要CT或MRI检查,标准的3个平面扫描通常就足够 [6]。

在骨性结合中,融合的关节在CT上表现为骨性桥接,在MRI上可见骨髓的连续性。在非骨性结合中,由于关节结构缺乏明显改变,CT的作用有限。此时MRI有助于区分不同类型:纤维性结合表现为跗骨表面之间脂肪平面消失,并在T1和T2加权序列上均呈低信号;软骨性结合同样会出现脂肪平面消失,但在T2/STIR序列上信号为中等强度,并可能出现液体信号变化。骨髓水肿在所有类型的结合中都较为常见 [6,7]。

尽管罕见,骰舟关节结合依然是无法解释的慢性足痛的重要鉴别诊断之一。

本病例的患者书面知情同意由编辑委员会予以免除。患者数据可能已被修改以保证患者匿名性。

鉴别诊断列表

最终诊断

纤维软骨性骰舟骨联合

图像分析

(无翻译内容)

(无英文内容可供翻译)

(无内容可翻译)

没有检测到需要翻译的英文内容。

没有可翻译的英文内容。

影像学发现

根据提供的MR及X线影像,可观察到位于距骨前方、足中部区域的明显异常改变,主要集中在骰骨(Cuboid)与舟骨(Navicular)之间:

- 在轴位及矢状位序列中,可见骰骨与舟骨关节面之间出现软组织或纤维样连接,正常脂肪层界面消失。

- 关节间隙狭窄甚至部分桥接,相邻骨皮质连续或显示出局部低信号桥接影。

- 少量骨质增生及局部囊变(cystic changes)可见,提示可能存在相应的退变过程。

- 在X线正位上可见隐约的骨质相连或异常密度增厚,正常关节间隙模糊不清。

潜在诊断

基于患者的慢性足跟/足中部疼痛病史及影像学表现,考虑以下潜在诊断:

- 跗骨联合(Tarsal Coalition):特别是骰骨-舟骨之间的异常融合。该表现与患者的慢性足痛相符,且影像学上可以观察到关节间软组织或骨性桥接。

- 严重退变性关节炎:若仅从X线表现判断,退变可能导致骨赘增生与关节间隙变窄,但较少出现明确的关节面桥接,需借助MRI分辨。

- 慢性炎性病变(如骨髓炎或踝足部的少见感染):理论上可能造成局部骨质破坏和异常信号,但常见破坏特征更明显,一般伴随更高炎症指标。

结合片中所见,最有可能的原因仍是较罕见的龙骨(舟骨)与骰骨之间的跗骨联合。

最终诊断

在综合患者的临床病史(长期慢性足部疼痛对常规治疗反应欠佳)及MRI上清晰可见的非典型关节融合与囊变表现,诊断倾向于:

骰骨-舟骨跗骨联合(Cubonavicular Coalition)

此类跗骨联合属少见类型,且可因长期的运动或负重导致足部慢性疼痛。

治疗方案与康复计划

针对确诊的骰骨-舟骨跗骨联合,治疗和康复方案可分为以下步骤:

- 保守治疗

- 针对疼痛的药物管理:口服或外用非甾体抗炎药(NSAIDs),以缓解炎症和疼痛。

- 鞋垫或足弓支撑、改良鞋具:提供更好的足弓支撑,减轻足中部压力。

- 物理治疗:包括轻柔的关节松动技术和足底肌群康复训练,以减轻不适。

- 短期制动或减少负重:在急性发作时,可考虑短期限制活动,以减轻局部刺激。

- 手术干预

- 如保守治疗无效且症状持续显著影响生活质量,可考虑手术切除联合或局部关节融合(关节成形或关节融合术)。

- 手术决策基于患者症状严重程度、影像学改变范围,以及与患者充分沟通后的意愿。

- 康复与运动处方

无论是保守或术后康复,都应循序渐进地增加活动量。可参考FITT-VP原则:

- 频率(Frequency):初期每周2-3次,待疼痛缓解后逐渐增加至每周4-5次。

- 强度(Intensity):保持轻到中等强度,避免过度牵拉或脚部冲击动作;可借助疼痛评分(如VAS)评估,以轻度不适但可忍受为上限。

- 时间(Time):单次训练时间从15分钟起步,逐渐增至30分钟,结合间歇休息。

- 方式(Type):建议从非负重练习开始,如坐姿足部拉伸、踝关节灵活性训练、低冲击有氧(游泳、椭圆机)等,随后酌情加入站立位及负重训练。

- 进阶(Progression):随疼痛和功能改善,可在四周到六周内逐步增加负重运动,如短距离行走、椭圆机或自行车锻炼的时间和难度。

如患者骨质状况欠佳或并存心肺功能问题,则需适当放缓运动强度并进行个体化调整。

免责声明:本报告仅作为参考性医学分析,不可替代线下面诊或专业医生意见。患者应结合自身情况,并在专业医疗团队指导下进行最终诊治和康复方案的制定。

人类医生最终诊断

纤维软骨性骰舟骨联合