踝关节丛状神经纤维瘤:超声与MRI评估

临床病史

一个患有神经纤维瘤病1型(NF1)的患者在踝关节出现大型软组织肿块的病例。

影像学表现

患有1型神经纤维瘤病的患者被转诊进行左踝部大型肿块的术前分期评估。此前的外科手术已证实为丛状神经纤维瘤,但这些治疗均未能长期解决问题。

患者主诉在左踝后侧和内侧出现剧烈疼痛,行走时加重。可触及一个约8至10厘米范围的软组织肿块。Tinel征阳性,提示累及胫神经。

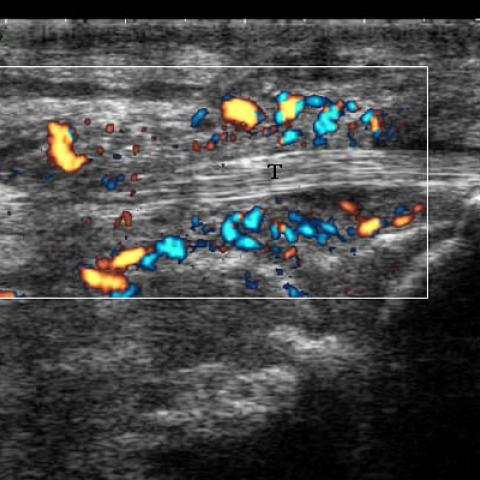

患者接受了左踝的超声(US)和磁共振成像(MRI)检查。使用7.5-10 MHz探头进行的超声检查显示,踝关节内侧和后侧存在一个不均匀、大范围延伸、界限不清的组织肿块,包绕了周围软组织、血管和肌腱(图1)。沿后胫神经方向进行的纵向和横向扫描显示神经呈梭形肿大,提示神经纤维瘤起源(图2)。

使用1.5 T仪器进行MRI扫描,在轴状、矢状和冠状平面上采用SE T1、T1脂肪抑制(在静脉注射钆对比剂前后)及T2加权序列。MRI在病变局部范围的显示上具有更高的分辨率,能够更好地显示软组织及肌腱受累情况。病变在T1加权像上呈等或低信号(图3a),在T2加权像上呈高信号且不均匀(图3c);静脉注射钆对比剂后,可见明显且不均匀的多层次强化(图3b)。

患者再次接受了手术切除,但由于病变体积庞大且包绕肌腱、血管和神经,无法完全切除。然而,手术在外观效果及疼痛缓解方面取得了极好的结果。

病情讨论

Neurofibromatosis(又称von Recklinghausen病)是一种错构瘤病,具有广泛的临床表现谱系,包括神经皮肤异常并累及多个器官系统 [1]。 von Recklinghausen病的标志性病变是神经纤维瘤。 在NF1中,神经纤维瘤可分为三种类型:局限性、弥漫性或大型丛状肿块。局限性神经纤维瘤是NF1中最常见的类型。然而,在并未患有NF1的患者中,也可出现局限性和弥漫性神经纤维瘤 [2].

丛状神经纤维瘤是NF1的特征性病变,其发育通常发生在儿童早期,先于皮肤神经纤维瘤的出现。从病理上看,丛状神经纤维瘤表现为长段神经及其分支的弥漫性受累,并伴有扭曲扩张,其肉眼所见常被描述为“蚯蚓袋”。由于其体积较大,该病变通常会超出神经外膜并侵入周围组织。丛状神经纤维瘤可能伴随肢体的大范围畸形性增大,称为象皮病性神经纤维瘤(elephantiasis neuromatosa)[2]。 神经纤维瘤与其母神经紧密相关,呈纵向梭形生长,神经在病变处“进入和离开”,而无包膜分隔。

通过超声(US)和MRI相结合的成像技术,可以对丛状神经纤维瘤进行诊断和术前分期。 超声表现为不均质、低回声、广泛延伸的病变,边界不清,包绕周围软组织 [2-5]。 US是首选检查;MRI则更能确定病变的范围以及与邻近结构的关系,从而实现准确的术前分期。 在T1加权序列上,MRI显示病变信号较低;在T2加权序列上信号较高,并可见明显的对比增强 [2-5]。 另一个典型特征是病变呈梭形,沿神经分布纵向排列,常可见与母神经相连的渐尖端。

手术切除需要牺牲母神经,因为无法将神经纤维瘤与神经纤维分离。通常只有在病变症状明显、严重影响功能时才考虑进行手术切除。 由于体积庞大,病变的手术切除常不彻底,导致频繁的复发。向恶性周围神经鞘瘤(malignant PNST)的恶性转化是NF1最令人担忧的并发症。据估计,其恶性转化发生率从2%到29%不等,平均约为5% [1-2]。

鉴别诊断列表

最终诊断

丛状神经纤维瘤

证书

没有可翻译的内容。

图像分析

踝关节超声检查

踝关节超声检查

踝关节磁共振成像

医学影像分析报告

一、影像学发现

根据超声与MRI检查结果,主要观察到以下特点:

- 大体位置与范围:踝关节区可见大范围软组织肿块,累及周围软组织。

- 超声(彩色多普勒)表现:

- 病变呈不均质低回声,边界不清,包绕周围组织。

- 彩色多普勒提示不同程度血流信号,显示血供较丰富。

- 病变呈沿神经走行方向广泛延伸的特点。

- MRI表现:

- T1加权像病灶呈低信号。

- T2加权像病灶呈高信号,信号不均,增强后可见明显强化。

- 可见典型纺锤形或“囊袋状”形态,长轴与神经分布方向一致。

- 局部软组织出现不同程度浸润,边界欠清。

二、潜在诊断

结合影像和临床病史(神经纤维瘤病1型,NF1),可考虑以下诊断或鉴别诊断:

- 丛状神经纤维瘤(Plexiform neurofibroma):在NF1中高度特征性,常表现为“袋状”病变,沿神经纵向弥漫性增厚,MRI表现符合本例所见。

- 施万细胞瘤(Schwannoma):同为来源于神经鞘的良性肿瘤,可出现强化,但多表现为相对局限的椭圆形或圈层样改变,且通常与NF1患者的“丛状”生长方式不同。

- 恶性外周神经鞘瘤(MPNST):患者合并NF1时有一定概率转变为恶性,但通常在影像上提示更具侵袭性、局部骨质破坏或更为明显的软组织浸润。

三、最终诊断

结合患者既往明确的NF1病史、典型影像征象(低T1信号、高T2信号、沿神经分布且伴“袋状”形态)及临床表现,最可能的诊断为:

丛状神经纤维瘤(Plexiform neurofibroma)。

若有疑似恶变的表现或临床症状进行性加重,可考虑行活检以进一步明确病变性质。

四、治疗方案与康复计划

针对丛状神经纤维瘤的常见治疗策略及康复建议如下:

- 治疗策略:

- 如病变体积较大且影响功能或出现疼痛等症状,可考虑手术切除。但由于丛状神经纤维瘤常与神经纤维紧密相连,完整切除往往需要牺牲部分神经,可能导致相应的神经功能缺损。

- 对于症状轻微且对功能或美观影响不显著的患者,可定期随访观察,注意有无恶变迹象。

- 若怀疑发生恶性转化或临床表现快速进展,则需尽早评估是否行更积极的外科干预与辅助治疗。

- 康复及运动处方:

- 应在医生或康复治疗师指导下进行个体化康复训练,保护患肢并逐渐提高踝关节与下肢肌力、关节活动度。

- 前期可采用低强度、短时程、循序渐进原则,如:

- 关节活动范围练习:在不引起疼痛的情况下做踝关节屈伸、绕环运动,每次持续5-10分钟,每日2-3次。

- 辅助支持下的轻度负重训练:例如在辅助装置或杖的支持下行走,确保步态平稳。

- 随着病情和耐受度的改善,可逐渐增加训练强度和时间(FITT-VP原则),如:

- 延长每次活动持续时间至15-20分钟,并保持一定轻度阻力或弹力带训练。

- 增加肌力训练,如踮脚训练、踝关节稳定性练习,每周3-4次。

- 在整个康复过程中,应避免过度负重或剧烈运动,尤其警惕患肢可能存在的神经功能缺损或肌力不足,以防跌倒和进一步损伤。

五、免责声明

本报告基于当前提供的病史和影像学资料进行参考性分析,不能替代线下面诊或专业医生的意见。患者应在专科医师指导下进行后续诊疗及康复。

人类医生最终诊断

丛状神经纤维瘤