桡骨成骨细胞瘤

临床病史

右前臂远端轻度局部疼痛的主诉

影像学表现

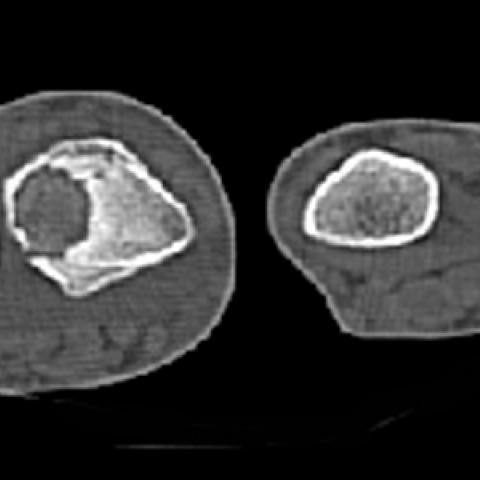

男孩出现右侧远端前臂轻度局部疼痛。X线片显示,在桡骨干骺端可见一个大的椭圆形透亮性膨胀性病变,周围有一圈骨硬化带,并伴有皮质增厚。同时在尺骨可见反应性骨膜反应。CT显示桡骨骨皮质破坏,周围软组织水肿或浸润。三维容积重建CT清晰显示了桡骨内的病变,周围伴有骨硬化。

病情讨论

成骨母细胞瘤是一种富含血管的肿瘤,其特点是存在大量成骨细胞。虽然其组织病理学与骨样骨瘤相似,但在临床和影像学上二者有所不同 [1]。男性患者受累的频率高于女性,比例为2:1,且75%的患者年龄在10至30岁之间,发病高峰在第二个十年。脊柱是最常见的发病部位(37%),大多数成骨母细胞瘤位于椎体的椎弓部分(椎弓根、椎板和棘突)以及骶骨 [2]。少数情况下,它们倾向于发生在长骨骨干(上肢7%,下肢25%)。一个重要的区别点在于病灶的大小:骨样骨瘤通常较小,很少超过1 cm,且具有自限性;而成骨母细胞瘤通常病灶较大(平均3.5 cm),极少低于2 cm,并可增大至10 cm。

与骨样骨瘤相似,局部疼痛是成骨母细胞瘤的常见表现 [3],但通常程度较轻。夜间疼痛加重以及服用水杨酸盐后疼痛缓解的情况在成骨母细胞瘤中并不稳定。脊柱病灶可能伴有肌肉痉挛、脊柱侧弯以及包括感觉异常和无力在内的神经学症状。

成骨母细胞瘤的放射学表现多种多样,与骨样骨瘤单一的表现不同。它可模拟以下三种基本的X线表现模式之一:骨样骨瘤、动脉瘤样骨囊肿或恶性骨肿瘤 [4]。成骨母细胞瘤虽然与骨样骨瘤相似,但其瘤巢通常大于2 cm。如果肿瘤偏心位于骨内并累及骨皮质,可出现明显的硬化。在长管状骨中,成骨母细胞瘤可能起源于骨髓或皮质,有时也可能在骨膜下出现。病灶大小不一,并可相当大,常呈圆形或椭圆形,主要表现为溶骨性改变,可出现钙化或骨化区域,边界清晰并具有膨胀性。骨硬化和骨膜增生可能较为旺盛,后者有时可类似于恶性肿瘤所表现的骨膜反应。在脊柱中,若在后方骨性结构中(尤其在胸椎或腰椎段)出现边界清晰、膨胀性溶骨性病灶,并伴有部分或大范围钙化或骨化,则应考虑成骨母细胞瘤的诊断 [4]。成骨母细胞瘤在颅骨中相对少见,其具体位置多变。它常表现为一个边界清晰的椭圆形透亮缺损,可有不同程度的中心性钙化,累及颅骨表里两板。

骨显像、CT检查及MR成像均可用于评估成骨母细胞瘤。骨显像可见放射性核素在病灶部位的摄取增加;CT和MR成像可全面显示病变的范围。瘤体所致的骨或邻近软组织的炎症反应在MR图像中可能呈现类似恶性肿瘤的误导性表现。此炎症反应有时包括一个可在静脉注射钆剂后显示信号强度增强的肿块。T1加权像上无明显局灶性病变,但可见水肿;T2加权像则可显示骨髓以及周围软组织的水肿。通过MR区分良恶性表现有时较为困难 [5]。

鉴别诊断列表

最终诊断

成骨细胞瘤

证书

对不起,我没有看到可以翻译的相关英文内容。如果您可以提供需要翻译的具体文本,我会尽力为您翻译。

图像分析

右桡腕关节X光片

前臂远端的螺旋CT

3D CT重建强化投影

一、影像学发现

1. 本组X线图像示右侧远端前臂桡骨(靠近骨干-干骺端区域)出现相对局限性且明显偏心性骨质病变,伴有一定程度的骨质膨胀。

2. 病灶区在CT图像上可见较明显的骨质破坏及低密度区,局部轮廓边界较为清晰,内部可见部分高密度或钙化信号,提示有骨性或钙化成分。

3. 周围骨质可见一定程度的反应性硬化与骨皮质增厚,部分区域可见片状或点状骨化。

4. 病灶内部结构呈混杂密度,边缘相对清楚且呈扩张性生长,尚未见明确软组织肿块外突征象。

5. 关节面未见明显累及迹象,周围软组织未见明显肿胀或大范围异常信号。

二、潜在诊断

基于患者15岁的年龄、临床表现(轻度局部疼痛)及影像学所见(>2 cm的膨胀性病变,内部钙化/骨化成分,局部硬化反应),可考虑以下潜在诊断:

- 骨母细胞瘤(Osteoblastoma):为良性骨肿瘤,常见于青少年,典型表现为大于2 cm的膨胀性骨质病变,可有骨质硬化和骨化影。符合病变大小及影像学特征。

- 骨样骨瘤(Osteoid Osteoma):与骨母细胞瘤有相似的组织学表现,但病灶往往小于2 cm,且疼痛多在夜间加重并显著对阿司匹林或NSAIDs敏感。本例病变相对较大,疼痛并非典型夜间加重模式,可能性相对较低。

- 动脉瘤样骨囊肿(Aneurysmal Bone Cyst):可表现为扩张性溶骨性病变,有时见分隔或“吹气样”膨胀。需结合CT或MRI进一步判断是否出现液-液平面,但其内部常缺乏明显骨化或高密度影。

- 骨肉瘤(Osteosarcoma):尽管主要表现为恶性骨质破坏,常伴有Codman三角、日光放射线样骨膜反应等特征,但早期或特殊类型也可呈膨胀性破坏。若局部侵袭性表现明显或软组织肿块明显,则需重点排除。不过本例整体边界尚清,恶性征象不典型。

三、最终诊断

结合患者年龄、病灶大小(明显超过2 cm)、影像学特征(膨胀性骨质破坏且部分骨化、周边硬化带相对清晰),以及症状仅为轻度疼痛等综合判断,最可能的诊断为骨母细胞瘤(Osteoblastoma)。

若仍有诊断疑问,或需确认良恶性,可进一步行病灶病理活检以确诊。

四、治疗方案与康复计划

1. 治疗策略:

- 手术治疗:对于确诊的骨母细胞瘤,病灶刮除或刮除加植骨常为首选方式,必要时可进行病灶区局部切除。若手术范围较大,应考虑术后内固定及骨重建,以确保骨稳定性、预防骨折。

- 药物及对症治疗:可根据患者的疼痛程度短期使用非甾体抗炎药(NSAIDs)帮助缓解疼痛。

- 术后随访:需定期行影像学复查,监测有无肿瘤复发及骨愈合情况。

2. 康复训练与运动处方(FITT-VP模式):

- 术后早期(急性期):

· 重点在于保护术区,避免过度负重。

· 可进行非负重或患肢制动状态下的肌肉等长收缩训练,以维持肌肉张力,促进局部血液循环。

· 频次(Frequency):每天1~2次;强度(Intensity):轻度;时间(Time):每次5~10分钟;方式(Type):以安全姿势下的肌肉静力练习为主;进阶(Progression):根据疼痛及创口愈合情况,逐渐增加练习次数和时间。

- 术后中期(恢复期):

· 在确保骨愈合稳定后,可逐渐过渡到部分负重练习,如下肢端辅助训练或健肢辅助练习,以促进骨与软组织康复。

· 频次:每周3~4次;强度:轻至中等;时间:每次15~20分钟;方式:可包括抗阻练习(小重量/弹力带)、关节活动度练习等;进阶:逐步提高负重量或增加抗阻练习的难度。

- 后期(功能重建期):

· 病灶稳定并获得明确骨愈合后,可进行更高强度的前臂肌肉与关节功能训练,如握力练习、关节灵活度训练及腕关节以及前臂旋转功能的多方位训练。

· 频次:每周3~5次;强度:中等;时间:每次20~30分钟;方式:可结合力量训练、稳定性训练、轻度有氧运动(如室内单车、游泳)等;进阶:在不引发明显疼痛或不适的前提下,逐步增加训练强度及负荷。

- 注意事项:

· 训练过程中应密切观察疼痛、肿胀或其他不适症状,若出现异常应及时就医或咨询康复治疗师。

· 根据患者骨质和心肺功能情况,循序渐进地增加运动量,避免过度疲劳及再次损伤。

免责声明:本报告仅为基于现有影像和病史信息所作的参考性分析,不能替代现场面诊或专业医生的意见。实际诊断与治疗应由专业医疗团队结合患者具体病情综合判断与实施。

人类医生最终诊断

成骨细胞瘤