中年女性腹股沟部的木村病

临床病史

一名42岁女性因右侧腹股沟肿块缓慢生长约十年被转诊至我院。体格检查显示一个大小约7×5 cm的孤立肿块,表面皮肤正常。她在右侧腹股沟 区域。血液检查显示外周嗜酸性粒细胞增多 (白细胞总数12,500/μL)中嗜酸性粒细胞占49%。

影像学表现

计算机断层扫描(CT)显示右腹股沟皮下存在一个等密度肿块,边缘不规则,并伴有区域淋巴结肿大 (图 1)。在磁共振成像(MRI)中,T1 加权图像上肿块的信号与肌肉等强度,并能在病灶中观察到与脂肪对应的高信号灶及信号空白(图 2)。在 T2 加权图像上,病灶呈异质性,同时包含高信号灶及信号空白(图 3)。冠状位 T1 加权图像显示肿块内存在高信号的结节成分和不规则形的等信号区域(图 4a),在脂肪抑制对比增强图像上,这些结节成分及增大的淋巴结信号显著增强(图 4b)。

病情讨论

Kimura病(KD)是一种罕见的、良性的、病因不明的慢性炎症性疾病,于1948年由Kimura等人进行了系统性分析 [1,2]。该病变的特点是具有一致的组织学特征,例如滤泡增生、嗜酸性粒细胞浸润以及后毛细血管微静脉的增殖 [3]。

临床角度

Kimura病通常表现为头颈部无痛性皮下肿块,常伴有区域性淋巴结肿大和/或唾液腺受累,但很少累及躯干和四肢等其他部位 [4]。其特征为血清免疫球蛋白E(IgE)水平升高以及外周血嗜酸性粒细胞增多 [3]。由于该病变常易侵袭且伴随淋巴结肿大,因此在临床上与急性炎性病变及恶性肿瘤相鉴别时极为重要。当病变位于非典型部位时,术前诊断更加困难,如本例中所示。尽管病理学证据对于确诊Kimura病至关重要,但CT和MRI图像对于确定病变范围并提示诊断也有一定价值。

影像学角度

尽管Kimura病的影像学表现可能多样或并不特异,但通常表现为皮下组织内边界不清、浸润性团块,并伴随淋巴结肿大。一些既往研究指出,在Kimura病中,由于病变血供丰富,可在皮下肿块内观察到信号空 voids,并在注射钆剂后出现均匀强化的表现 [5,6]。另一个特点是病变内可见不规则且较厚的高信号条带,与脂肪组织相对应,提示这种炎症性疾病具有浸润特征 [7]。当遇到具备流空现象、脂肪成分(T1高信号)以及淋巴结肿大的皮下病变时,应检查嗜酸性粒细胞和IgE水平是否升高。最终诊断需依赖病理学证据。

预后

目前尚无标准化的Kimura病治疗方案,现有的治疗选择包括手术切除、局部或全身糖皮质激素治疗、免疫抑制剂(如环孢素、奥马珠单抗或伊马替尼)、细胞毒性治疗以及放射治疗 [4,8,9]。在本例中,患者应用糖皮质激素治疗后临床效果良好,腹股沟肿物及区域淋巴结在T2加权像上的体积和信号强度均有所减小。推测其抗炎作用减轻了淋巴细胞和嗜酸性粒细胞的浸润,并诱导基质纤维化。此后进行了切除术,在糖皮质激素治疗后完成了,且病理检查证实了诊断。

要点/教学提示

当遇到具有流空现象、脂肪成分(T1高信号)以及淋巴结肿大的边界不清的皮下肿块时,应考虑Kimura病的可能性。

最终诊断

Kimura病

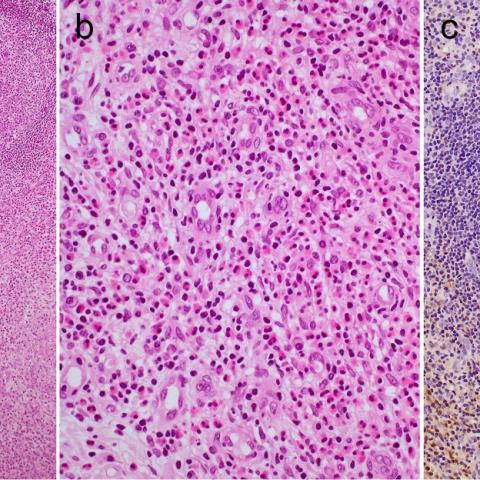

通过皮肤活检获得了对诊断至关重要的信息。组织学上,皮下病变由多个界限清晰或增大的淋巴滤泡组成,滤泡具有明显的生发中心,周围的滤泡间区细胞成分丰富,含有大量嗜酸性粒细胞和后毛细血管微静脉(图5a & b)。生发中心亦可见嗜酸性粒细胞,并存在肉芽肿样区域以及嗜酸性坏死。免疫组织化学染色显示IgE在生发中心呈网状沉积(图5c)。

在整篇稿件和相关文件中,所有患者数据均已完全匿名处理。

鉴别诊断列表

最终诊断

木村病

图像分析

对不起,但我没有检测到任何需要翻译的英文内容。请重新提供具体的文本内容后再试。

抱歉,我没有看到可供翻译的英文内容。请提供需要翻译的相关英文文本。

没有可翻译的英文内容。

没有检测到需要翻译的英文内容。

抱歉,目前没有检测到可供翻译的英文内容。请提供需要翻译的具体文本。

影像学发现

患者右腹股沟区可见边界相对模糊的软组织肿块,CT 平扫显示软组织密度轻度增高,局部可见邻近淋巴结增大。MRI T1 加权像上部分病灶局部呈高信号影,T2 加权像上病灶信号偏高,且可观察到局灶性流空信号(提示血管丰富)以及脂肪成分混杂。整体病变形态较为浸润性,与周围组织分界不甚清晰。

结合临床检查可见外周血嗜酸性粒细胞显著增多(高达 49%),并且患者自诉包块存在时间较长但生长缓慢,且对类固醇治疗有良好反应。

潜在诊断

- Kimura 病:常表现为头颈部或其他部位的浅表软组织肿块,伴有区域淋巴结肿大、外周血嗜酸性粒细胞增高及 IgE 水平升高,组织学可见淋巴滤泡增生和显著的嗜酸性粒细胞浸润,符合本例影像与实验室特点。

- 淋巴瘤:可出现软组织或浅表淋巴结肿大,但往往伴更广泛淋巴结受累,外围血细胞异常可多样且不一定以嗜酸性粒细胞升高为主,病理学检查可与本例相鉴别。

- 局部感染或寄生虫病:如丝虫病,可造成区域淋巴结或软组织肿胀,并伴嗜酸性粒细胞增高,但本例影像学表现与续发性水肿或脓肿并不完全一致,需借助病理或血清学区分。

最终诊断

基于患者长期存在的右腹股沟区肿块、影像表现(软组织弥漫浸润性病灶、流空信号、淋巴结增大、脂肪成分混杂)、明显外周血嗜酸性粒细胞增多及对糖皮质激素治疗的良好反应,最终诊断为 Kimura’s disease(木村病)。组织病理检查确证了淋巴滤泡增生及丰富的嗜酸性粒细胞浸润,符合该病特征。

治疗方案与康复计划

治疗策略:

- 药物治疗:首先可尝试糖皮质激素(如泼尼松)系统治疗,以减轻炎症反应和嗜酸性粒细胞浸润。对于复发或难治性病例,可考虑免疫抑制剂(如环孢素)或单克隆抗体(如奥马珠单抗)等。

- 手术干预:对于局部包块较大或影响功能、外观者,可在炎症消退或稳定后行手术切除,以获得病理诊断并去除病灶。

- 放射治疗:临床上很少使用,主要针对复发或无法耐受其他治疗的病例。

康复与运动处方:

在药物控制炎症并获得病情稳定后,可逐渐开始适当运动,以增强体能、促进全身循环和免疫功能平衡。应遵循 FITT-VP 原则(频率 Frequency、强度 Intensity、时间 Time、类型 Type、进阶 Progression、体能 Volume):

- 频率(F):每周 3~5 次为宜,无明显心肺基础疾病者可适当增加到每日轻量活动。

- 强度(I):以中低强度为主,若合并身体乏力或关节疼痛,建议逐步从低强度开始,避免过度疲劳。

- 时间(T):初始阶段每次 15~20 分钟,根据耐受度逐渐延长到 30~45 分钟。

- 类型(T):以安全、易执行的有氧运动为主,如步行、室内自行车、游泳等。结合简单肌力训练(如使用弹力带或轻重量哑铃)。

- 进阶(P)与体能量(V):随着病情改善和肌力增强,可在每 2~4 周评估后小幅增加运动量。若出现明显疲劳、疼痛或局部肿块增大,应及时减量或暂停,并寻求专科医生评估。

在康复训练过程中,应密切观察局部肿块情况,如出现再次明显增大、疼痛、发热等症状,应尽快就诊排查复发或感染。

免责声明:

本报告基于提供的临床与影像资料进行参考性分析,不可替代患者线下面诊或专业医师的个体化指导。若有任何疑问或病情变化,请及时咨询专科医生。

人类医生最终诊断

木村病