副比目鱼肌

临床病史

一名 16 岁的女性古典芭蕾舞者,因右踝长期疼痛就诊。

影像学表现

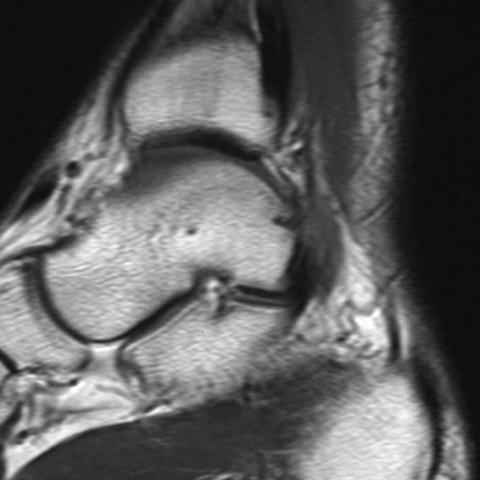

一名16岁的女性古典芭蕾舞者因右踝长期疼痛前来就诊。她既往未有该踝部创伤史。进行放射学检查后结果正常,为进一步解释症状而进行了MRI检查。获取的轴向及矢状位T1加权磁共振图像显示异常的肌肉组织,遮挡了Kager三角内的脂肪。根据临床及MRI检查结果,诊断为副比目鱼肌。未进行手术或活检。

病情讨论

附件比目鱼肌是一种罕见(8%)且通常在MRI检查中偶然发现的情况。然而,在某些情况下,它可能引起后踝撞击综合征,表现为后侧疼痛、局部水肿和足内翻变形。它在运动员中更为常见,因为运动员更容易出现附件比目鱼肌肥大。该肌肉的上端起源于比目鱼肌腱膜或胫骨干的后表面。肌腹位于内侧,并通过其自身的腱膜与比目鱼肌分开。已有多种报道称其插入部位可为跟腱、跟骨的上表面、内侧面或两者兼有。通过超声、CT以及基于位置和信号特征的MRI都可以诊断附件比目鱼肌,其中MRI更为可靠。 在踝关节的轴位和矢状位T1和T2加权MR图像上,可能会看到一个梭形肿块,填充于Kager三角区。该肿块在T1和T2加权图像上与其他肌肉信号强度相似,但因在Kager三角区周围存在高信号的脂肪而在T1加权图像上更易观察到。矢状位T1加权MR图像还可见附件比目鱼肌腱的低信号以及具体的插入方式。在某些情况下,若临床症状明显,可能需要进行手术切除。

鉴别诊断列表

最终诊断

副比目鱼肌

证书

(未检测到可翻译的英文内容)

图像分析

副比目鱼肌

1. 影像学发现

根据提供的踝关节MRI图像,位于右踝后方、Kager三角区域,可见一纺锤状异常软组织影。该软组织信号在T1及T2加权像上与周围正常肌肉组织大致等信号,但由于周围脂肪组织显著高信号衬托,使得该软组织在T1加权像上更易辨识。

其肌腹呈偏内侧走行,与正常比目鱼肌之间可见清晰分界,提示其可能具有独立起自后侧肌腱膜或胫骨后表面,并在跟骨或跟腱附近具有独立附着点。周围组织未见明显骨质破坏征象,未见明显骨髓水肿或韧带断裂信号,软组织内可见轻微水肿或炎症改变迹象。

2. 潜在诊断

- 副比目鱼肌(Accessory Soleus Muscle):根据影像学表现、年龄及舞蹈训练史,附着于跟骨或跟腱处的异常肌肉组织最有可能是副比目鱼肌。它可导致踝关节后方疼痛与挤压综合征,尤其在负重或舞蹈动作中更明显。

- 其他后踝软组织肿物(如软组织瘤或滑膜囊肿等):如巨大细胞瘤、脂肪瘤或少见滑膜囊肿等,但此类病变通常在T1、T2加权像上会表现出不同程度的与肌肉不同的信号特征(例如脂肪瘤会在T1上呈高信号)。

- 腱围炎或腱鞘病变:主要针对跟腱及比目鱼肌腱炎症。但影像上呈现的解剖结构及信号与独立肌组织相符,故可能性偏低。

鉴于患者为古典芭蕾舞者,踝关节后方反复过度牵伸及负重较多,且MRI所示软组织信号与肌性组织相符,首先应考虑副比目鱼肌(Accessory Soleus Muscle)。

3. 最终诊断

结合患者的临床症状(长时间右踝疼痛,舞者背景)及MRI特点,最可能的诊断为:

副比目鱼肌(Accessory Soleus Muscle)致后踝撞击综合征

若症状持续并伴有关节功能障碍,可进一步结合临床体格检查、组织病理学或其他辅助检查加以证实。

4. 治疗方案与康复计划

治疗策略可根据患者症状严重程度和功能需求而定:

- 保守治疗:

- 暂时减少或避免引起踝关节后方过度挤压的动作(如足尖站立、脚背最大程度下压等)。

- 佩戴护踝或使用足跟垫,以减轻对后踝区域的冲击。

- 口服消炎镇痛药物(如NSAIDs)可短期内缓解疼痛。

- 物理治疗与康复训练:包括局部理疗(热敷、超声、低频电刺激等)以减轻肌肉紧张与炎症。

- 手术治疗:

- 如出现明显的后踝撞击症状或肌肉肥厚明显,影响舞蹈动作和生活质量,可考虑手术切除副比目鱼肌以减轻症状。

运动处方与康复要点(FITT-VP原则):

- 频度(Frequency):每周至少3~4次康复训练。

- 强度(Intensity):根据患者疼痛度与康复进程,由轻度无痛范围开始,逐渐过渡到中等强度。疼痛评分超过4分时应适度降低强度。

- 时间(Time):每次训练持续20~30分钟,含热身和拉伸运动。

- 方式(Type):

- 可采用游泳、骑车等低冲击性运动作为心肺功能与下肢基础力量训练。

- 踝关节稳定性及小肌群强化练习,如平衡板训练、弹力带抗阻训练。

- 进阶(Volume & Progression):随着疼痛缓解和踝关节稳定性的提高,逐步增加踩足尖、半蹲、弹跳等针对性训练的次数与组数,但应始终遵循无痛或低痛原则。

特别注意:患者仍处于生长发育阶段,要谨防过度训练造成的软组织损伤或骨骺损伤。应结合专科医师或体能训练师指导,循序渐进地增加负荷,预防复发和长期并发症。

免责声明:本报告仅基于现有影像与病史做出初步分析,不能替代现场的面对面诊断或专业医生的最终意见。对于病情的确认和治疗方案的落实,建议到正规医疗机构由专科医生进行评估和处置。

人类医生最终诊断

副比目鱼肌